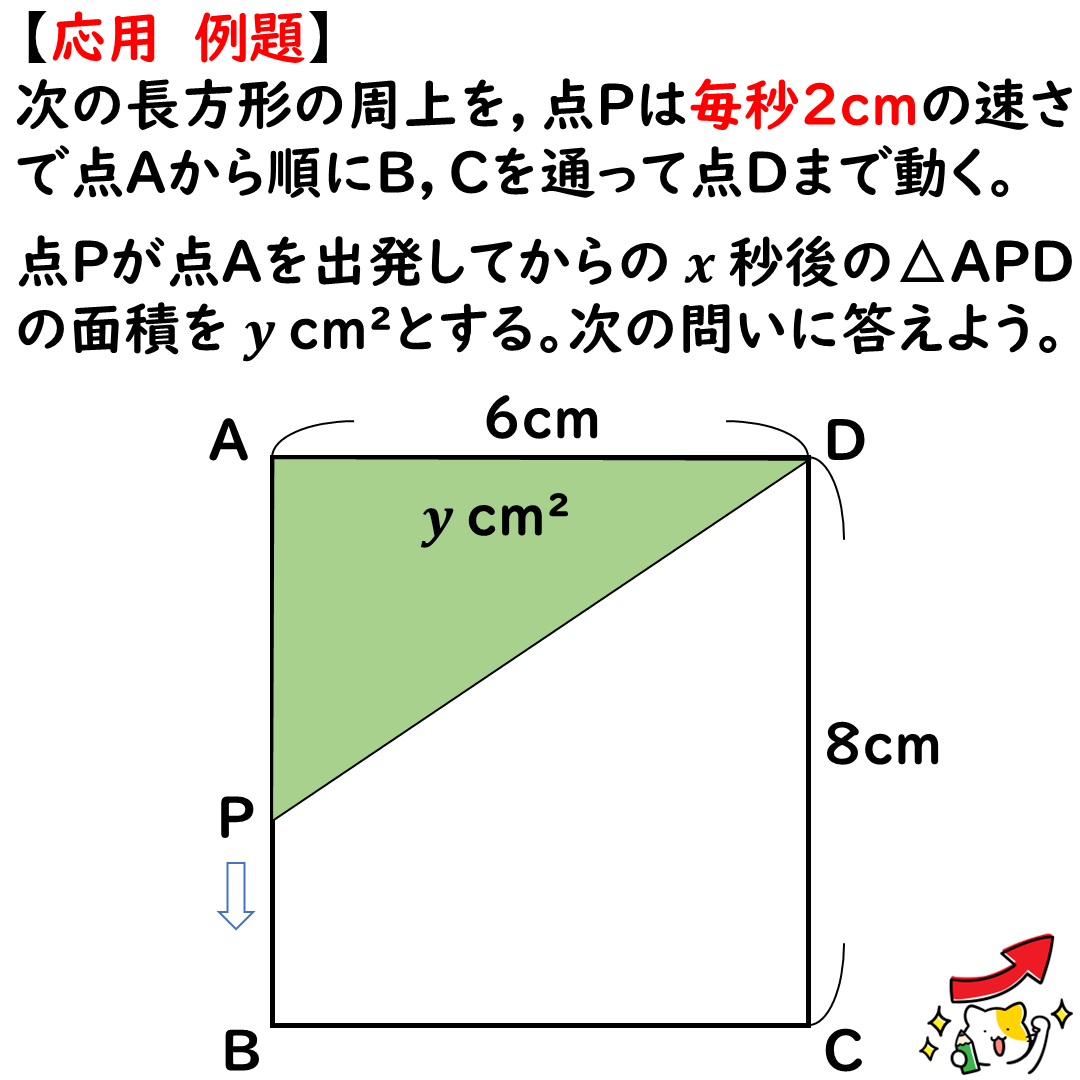

一次関数の利用で出てくる,

動点Pの問題です。

これ,嫌いな人が多いんじゃないかと。

実力テストとかでもよく出るし。

今回は,例題を出して解説してみます。

画像を動かして視覚的に学べるよ☆

それでは,はじまりーはじまり~

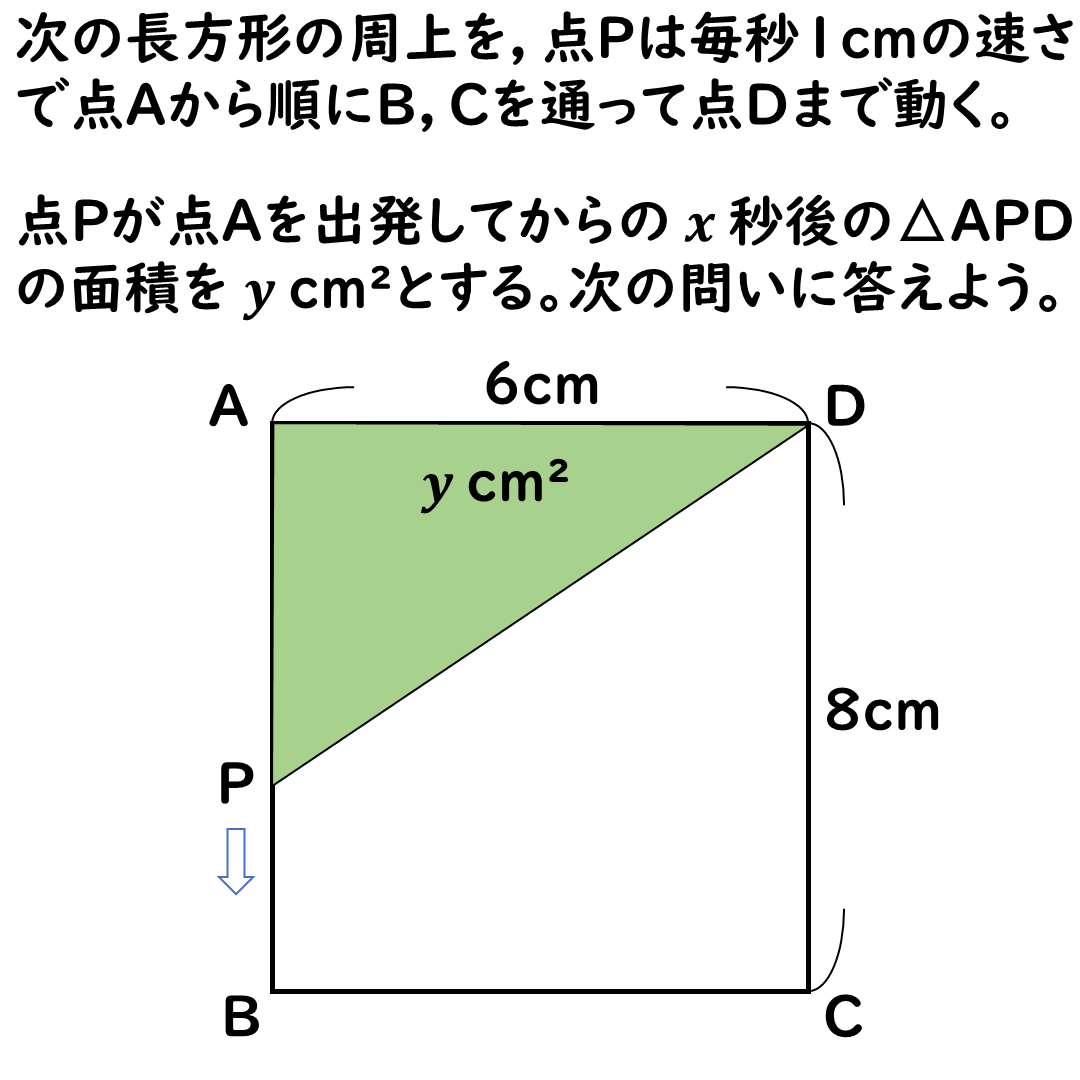

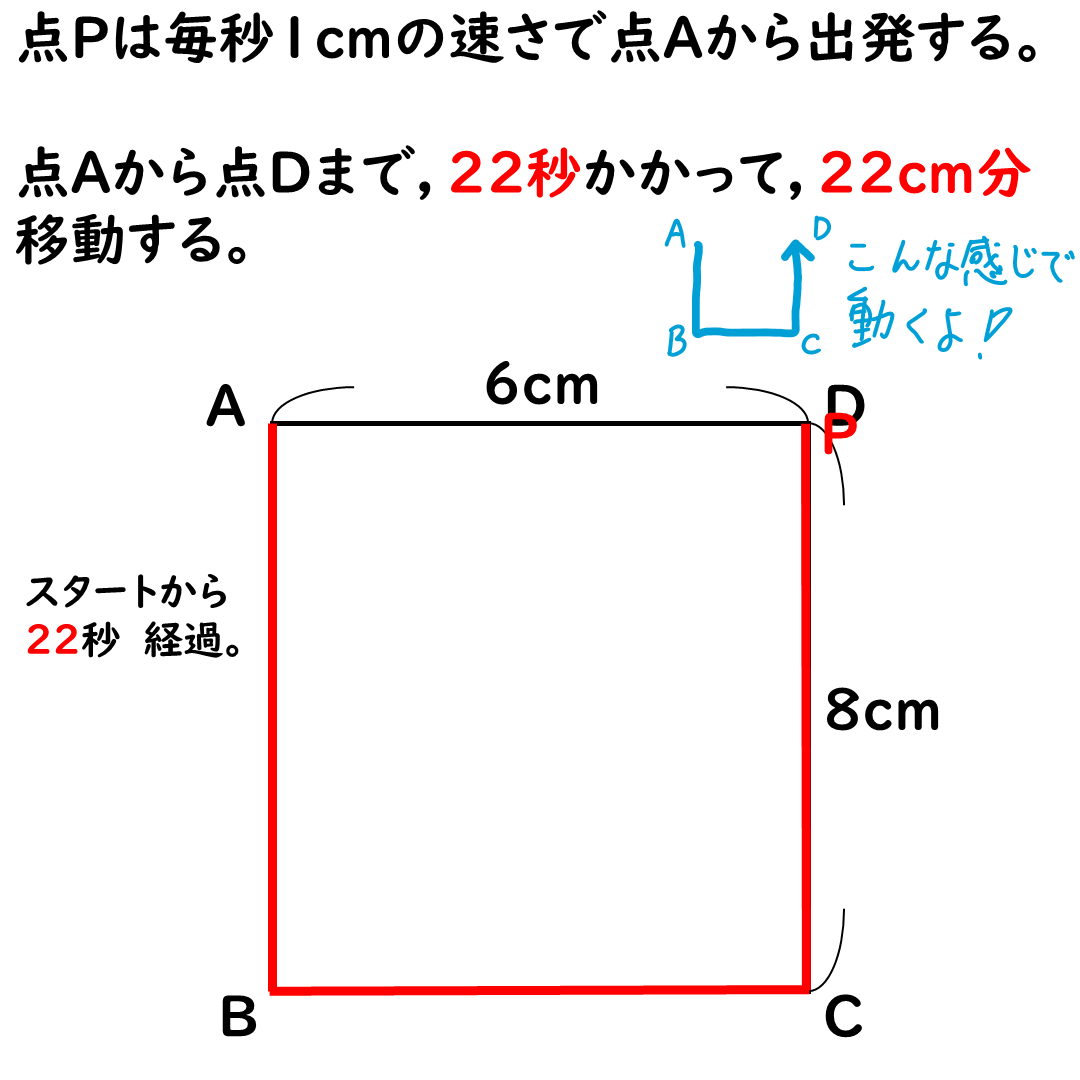

動く点Pと面積変化の問題

次の問題にチャレンジしてみようね。

答えは下に用意してあるよ!

まずは考えて見てね。

【ヒント】点Pは何cm動くのか。

この問題って,

点Pが動くんだけども。

問題には,

画像が1枚あるだけだから,

あとは頭のイメージで解く必要が

あります。

ムズカシー!

そこで,まずは

点Pってどう動くのか。

動く画像にしてみたよ。

こんな感じ。

点Pは最大22cm移動する。

点Pって,最終的には点Dに

到着する。

点Aから点Dまでは,

22秒かかる。

移動距離は22cmだ。

この22cmが重要だ☆

もう一度。

点Aから点Dまで行くのに,

22秒かかって。

22cm移動するよ!

Uの字みたいに移動するね。

答えはこちら

答えはこちらです。

丸付けしてみてね。

解説はこちら

ここからは,解説です。

まずは,①から順にやっていこうね。

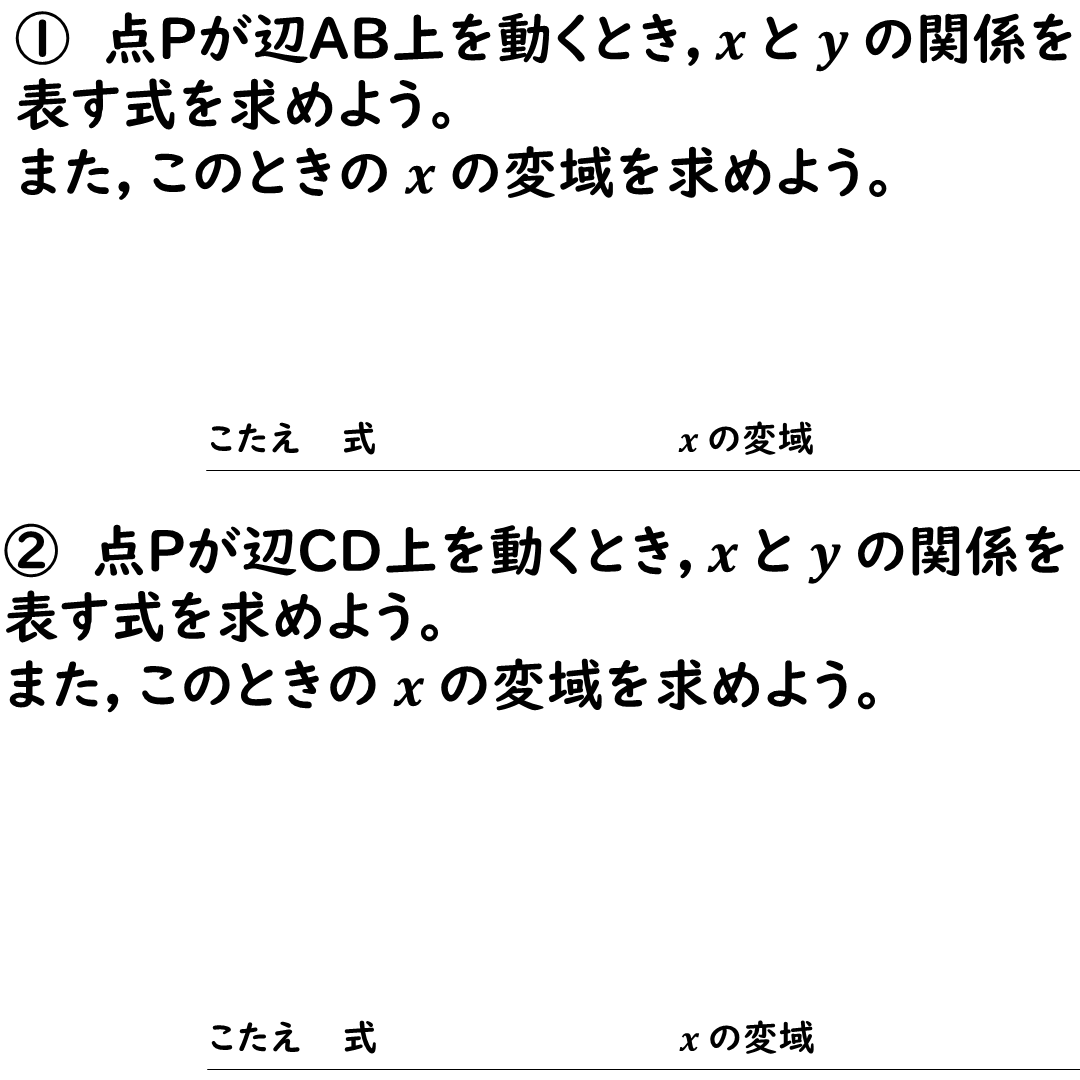

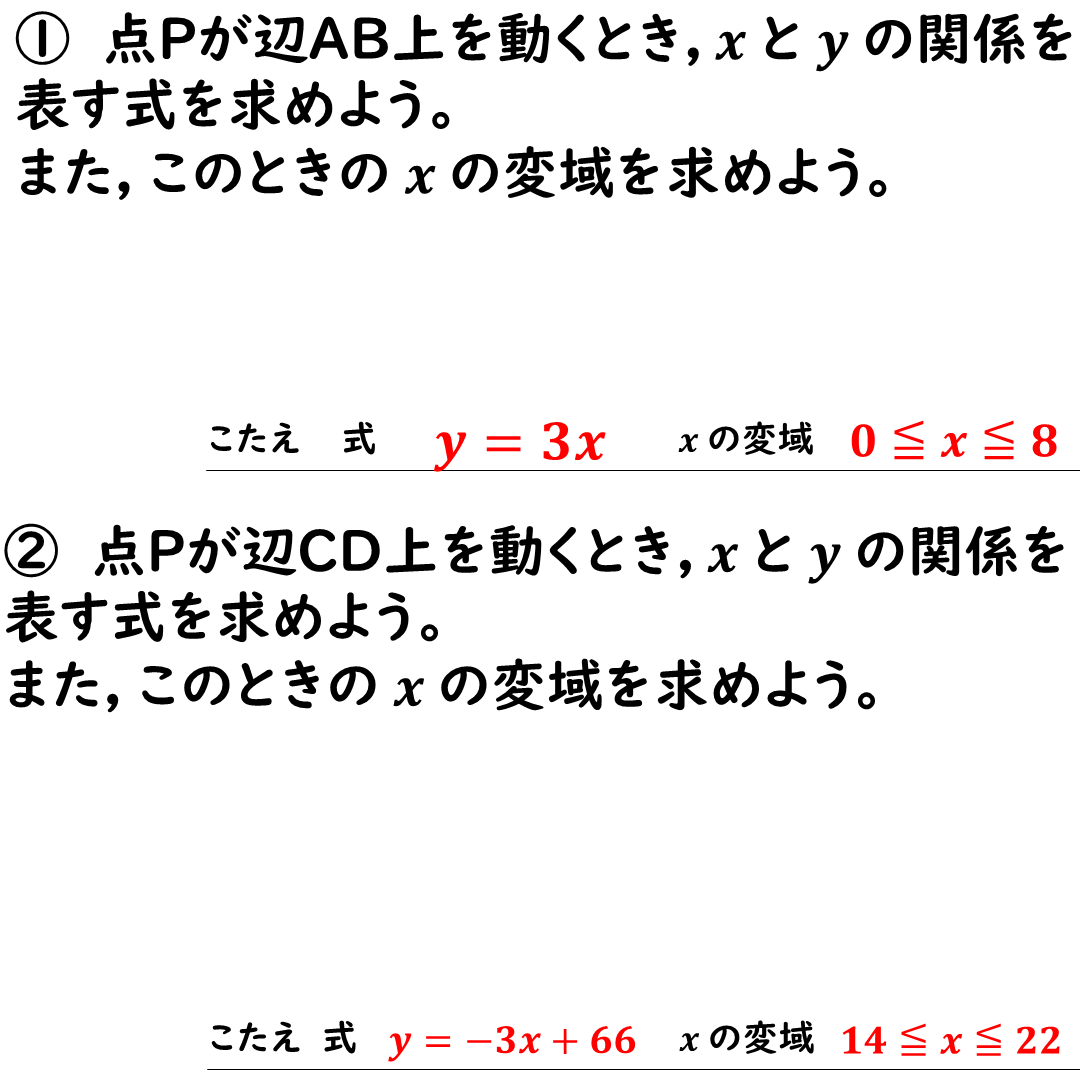

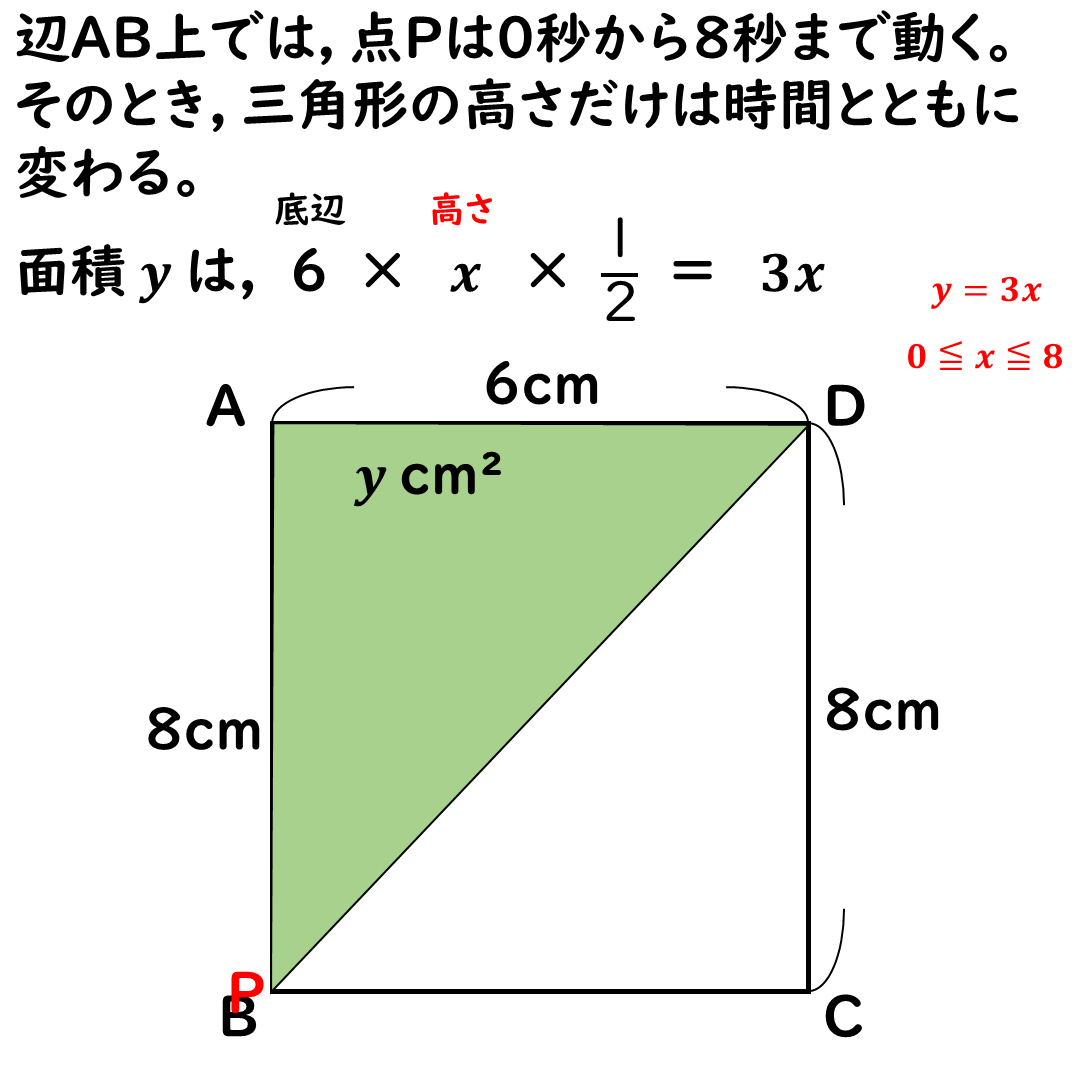

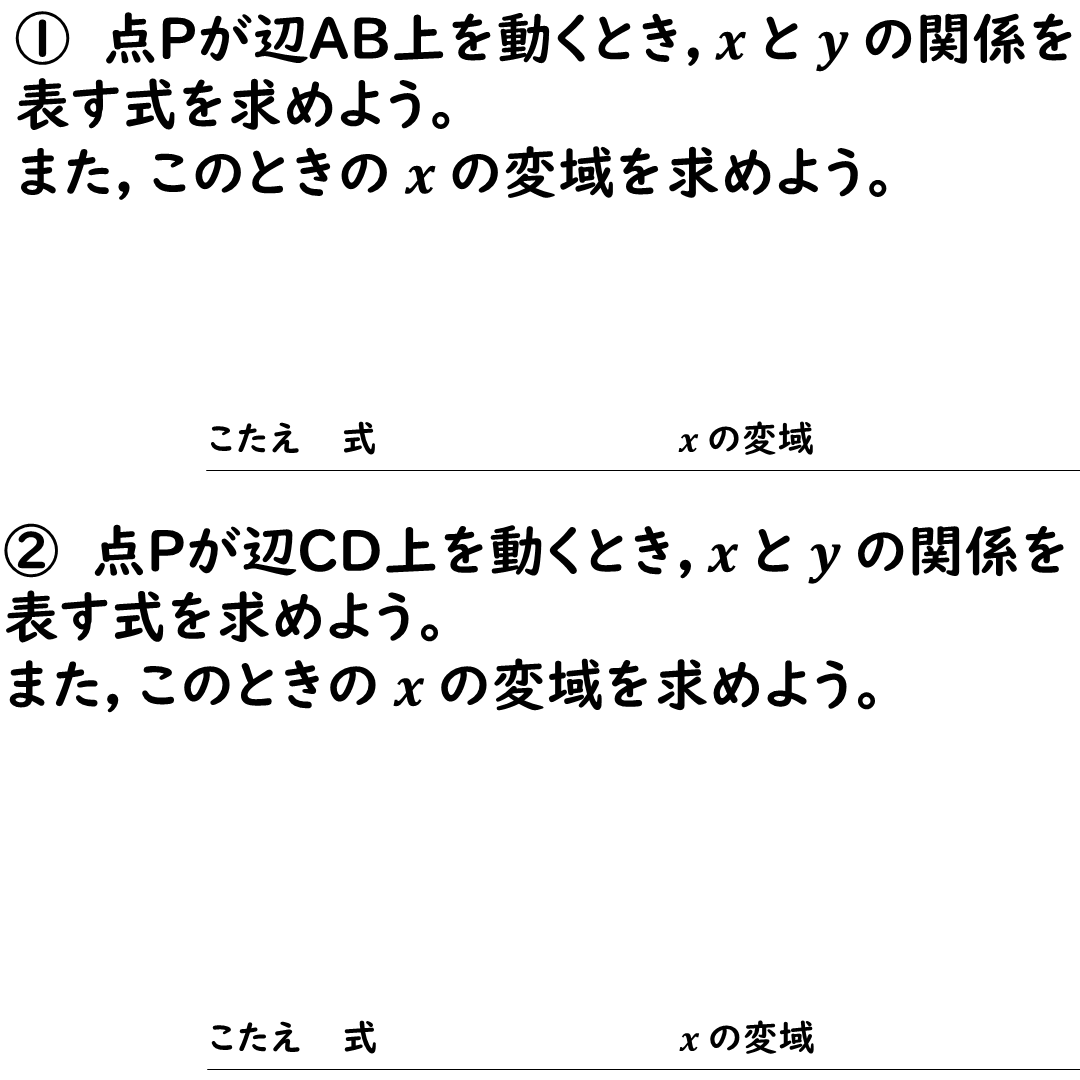

問① 辺AB上の動き

辺AB上では,

面積yはどんどん増えていく。

点Pは毎秒1cmで進む。

辺ADの6cmを底辺とすると,

高さは辺APだ。

その高さが時間とともに

増えていく。

高さAPは,

点Pの移動距離,つまり

xcmだ。

面積は三角形だから,

2で割るのを忘れずに。

そのときのxの変域は,

辺ABの長さ分だね。

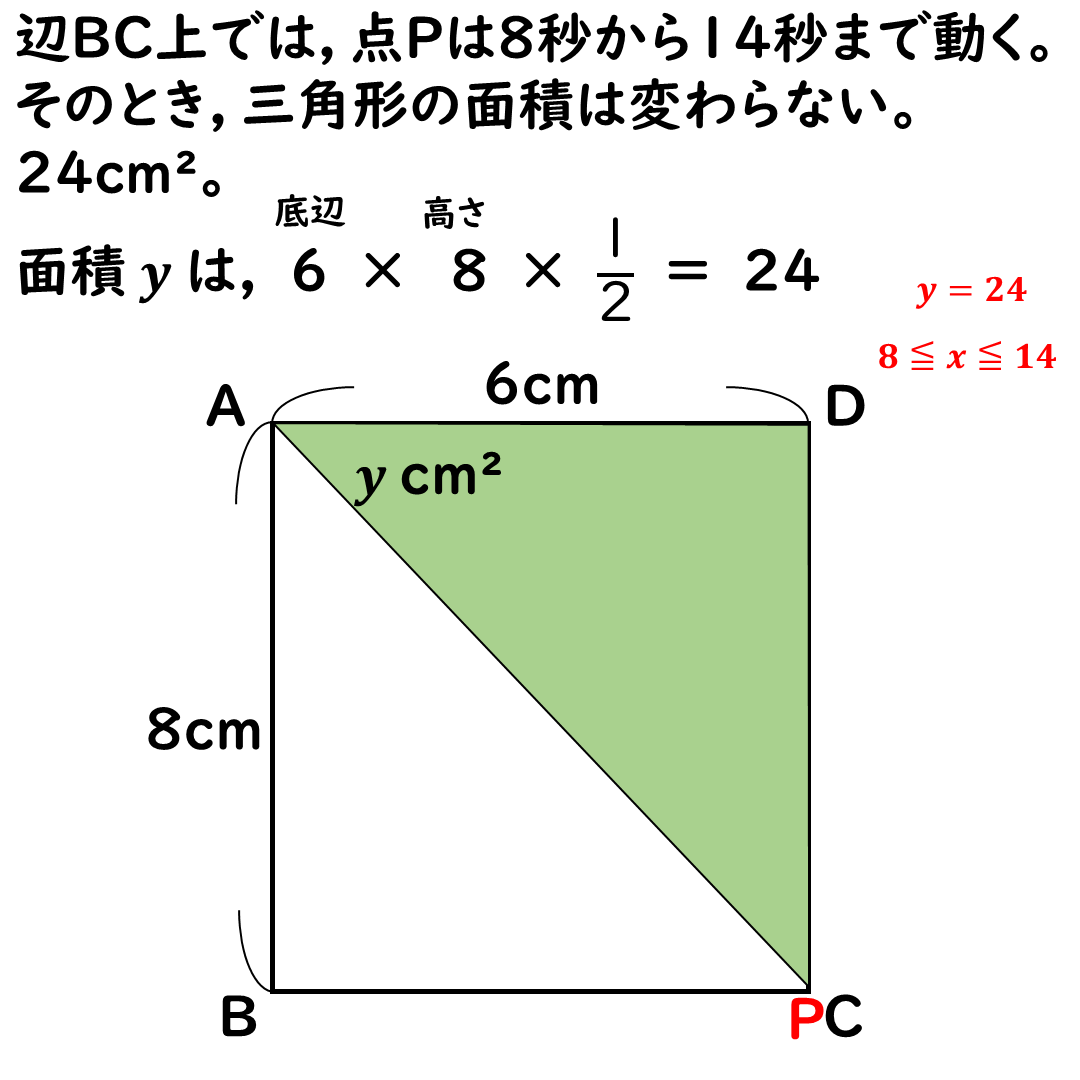

辺BC上の動き

これは問題にはなかったけど

やっておこう。

xの変域が8≦x≦14

のところでは

面積yは常に24cm2だ

三角形の形は変わるけど

底辺と高さが変わらないからね。

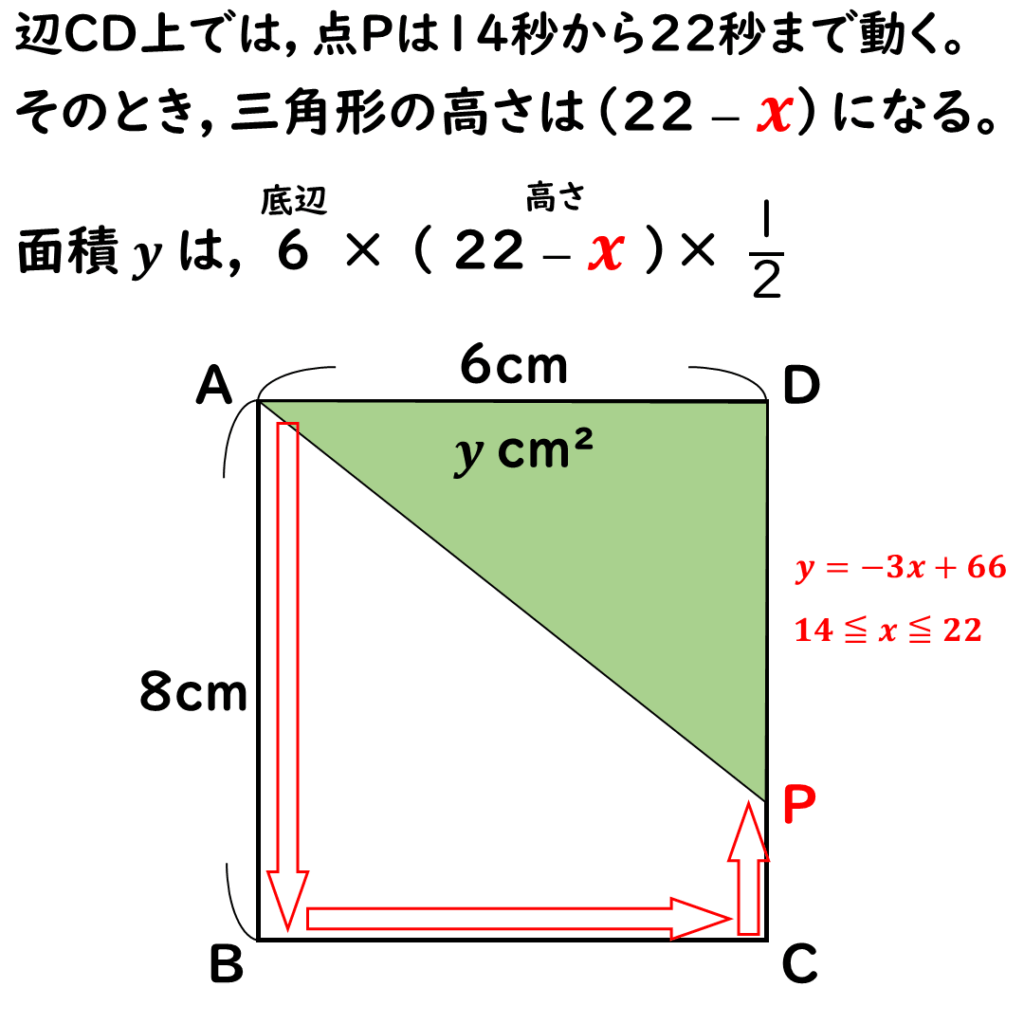

問② 辺CD上の動き

これが厄介なのかなと。

動きはこんな感じだ。

面積yは徐々に減っていき,

点Pが点Dに到着すると

面積は0になる。

三角形の底辺を辺AD

とすると,

高さは辺DPだ。

これがなかなか曲者。

でも,

ここで,ヒントにあった,

点Pの最大移動距離

22cmを使うよ。

わかる人はOK。

わからん人はヒントまで戻ってね。

点Pは,点Aから出発して

点Dまでに最大22cmを

移動するのだ。

Uの字みたいに移動するの。

その22cmから,

点Pがこれまで進んできた距離である

xcmをひき算すれば

高さDPの長さが出せる。

Uの字22cm ー xcm

だね。

そのときのxの変域は

14≦x≦22だ。

これも間違えやすいから注意だ。

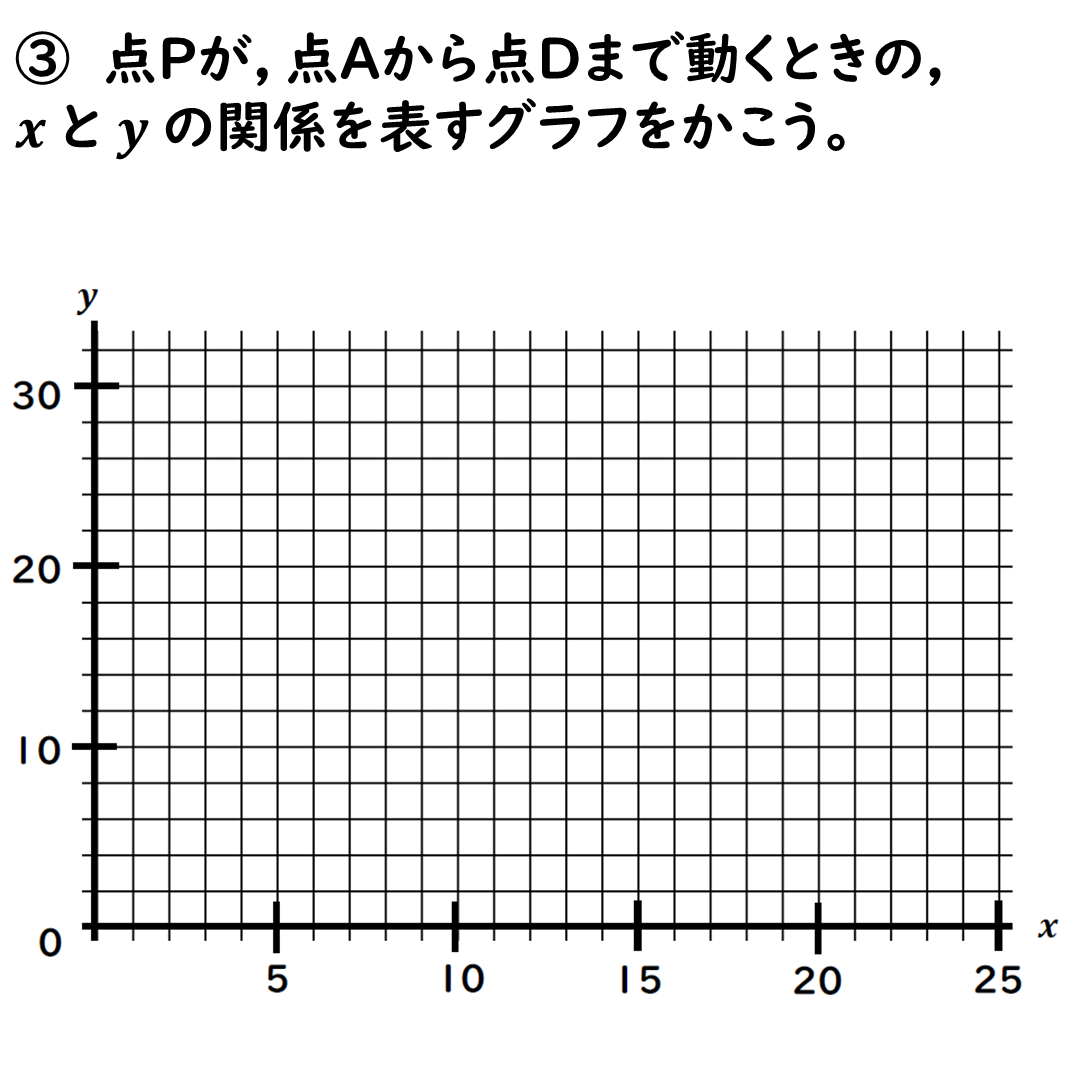

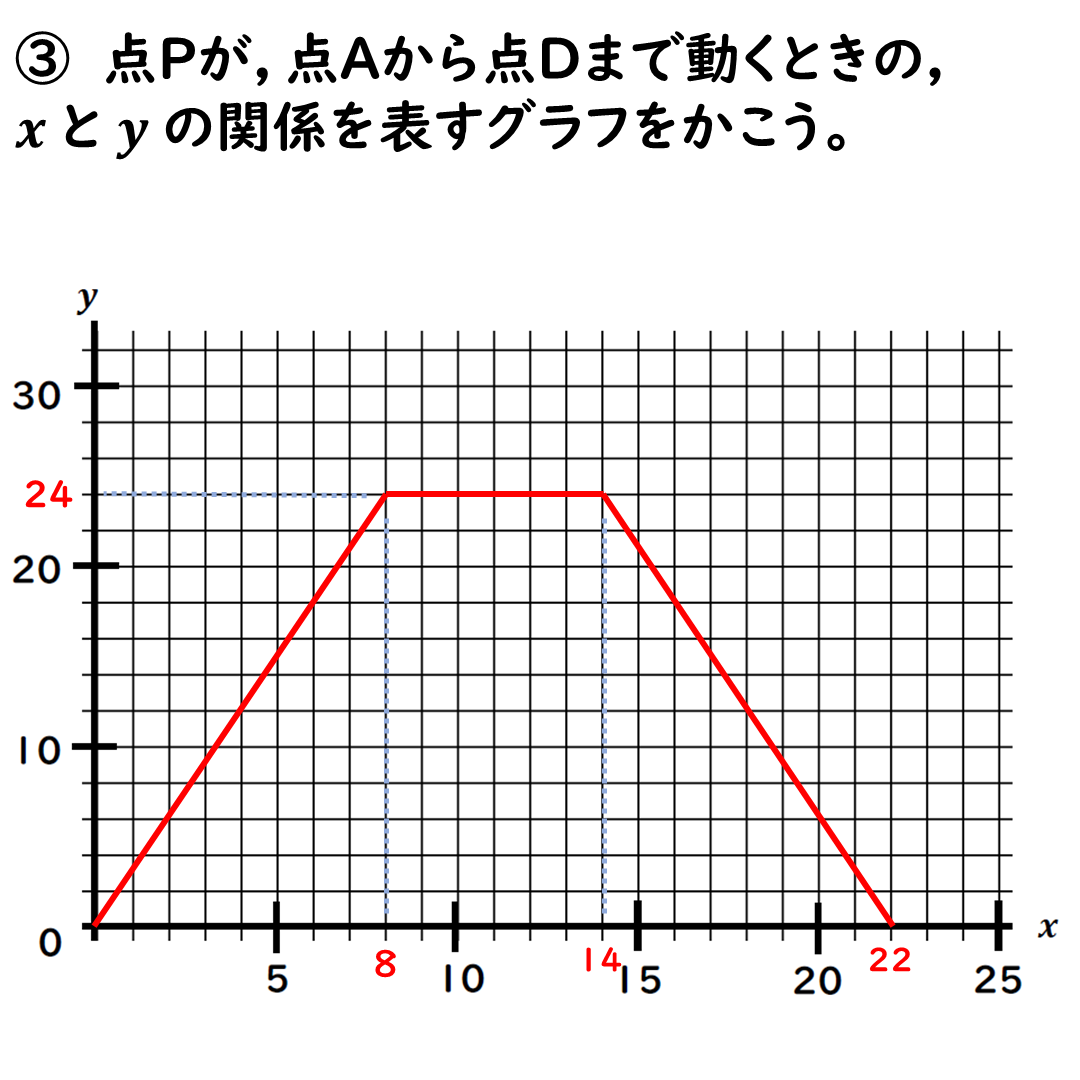

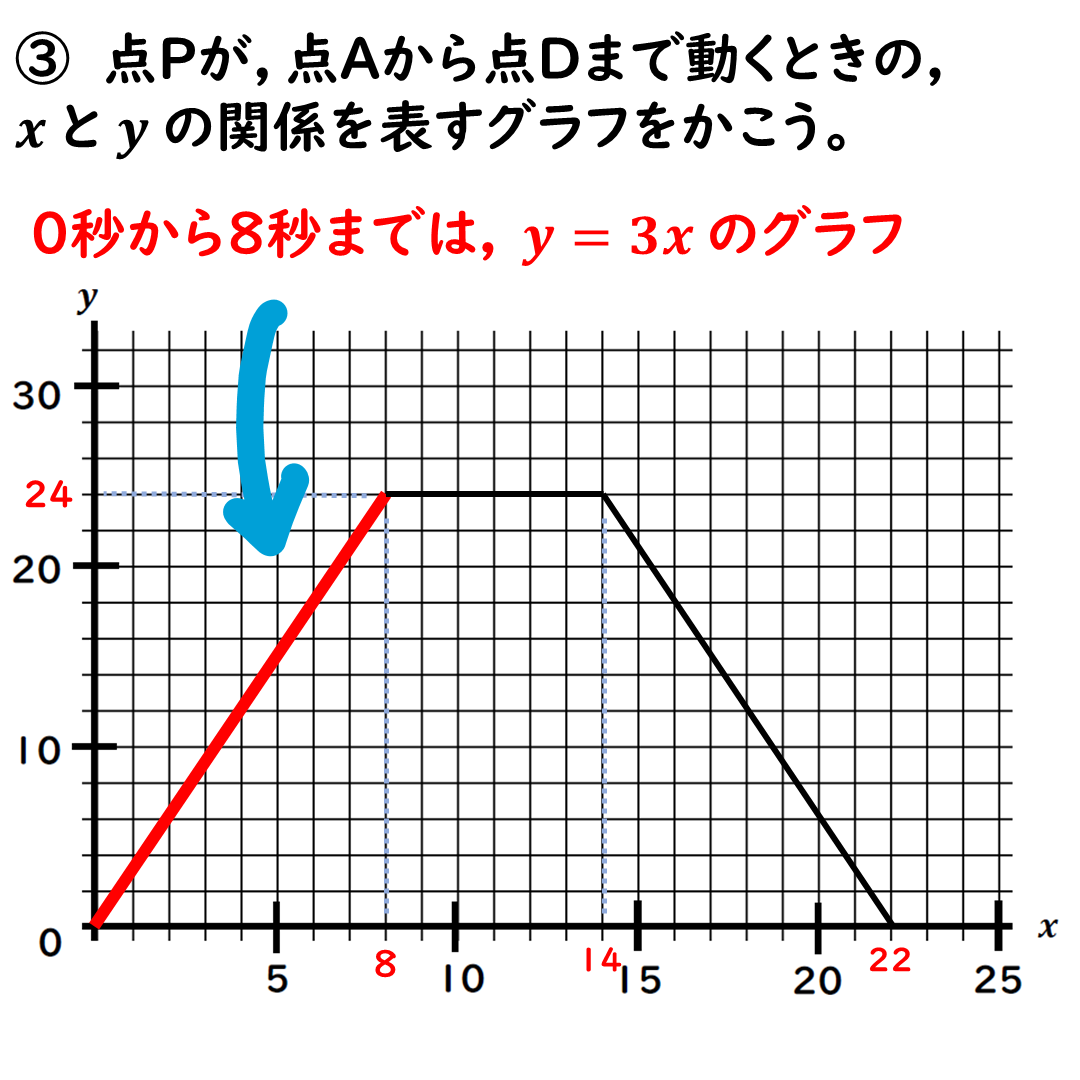

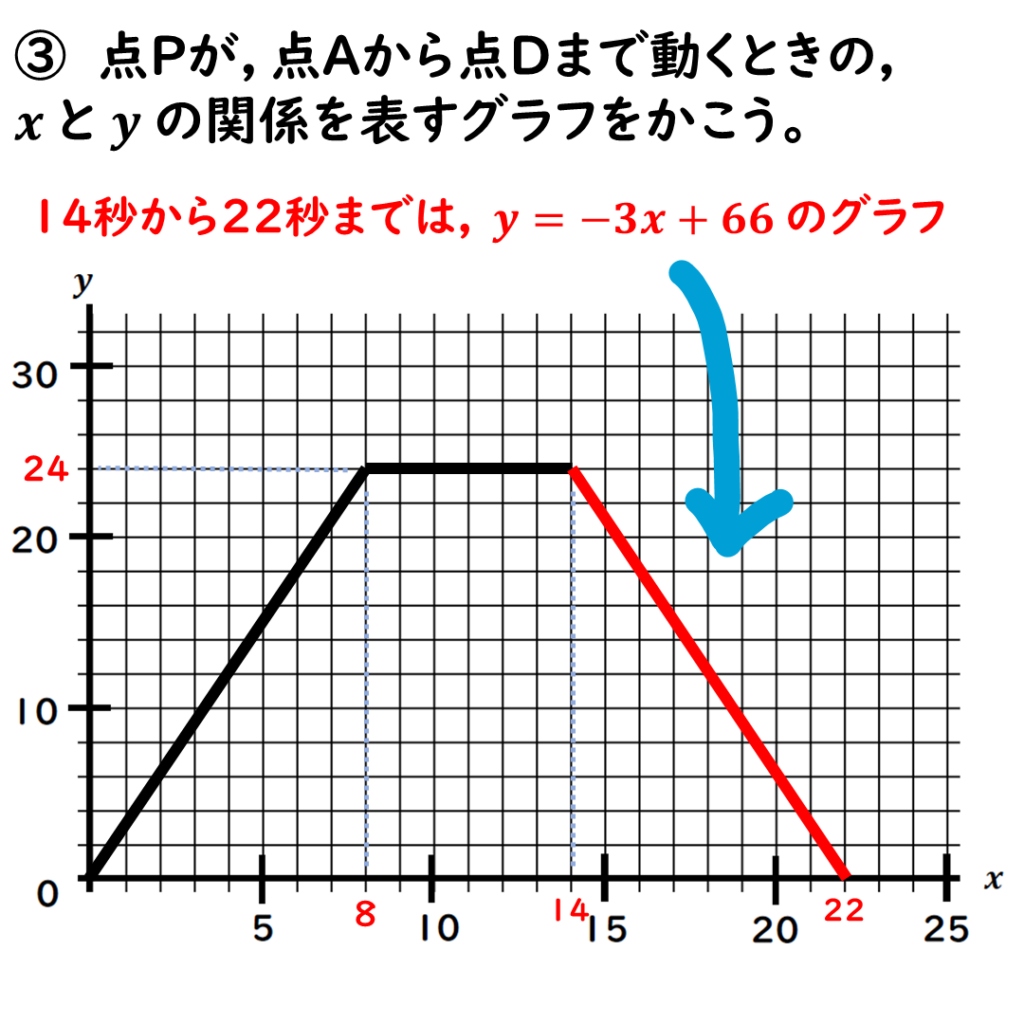

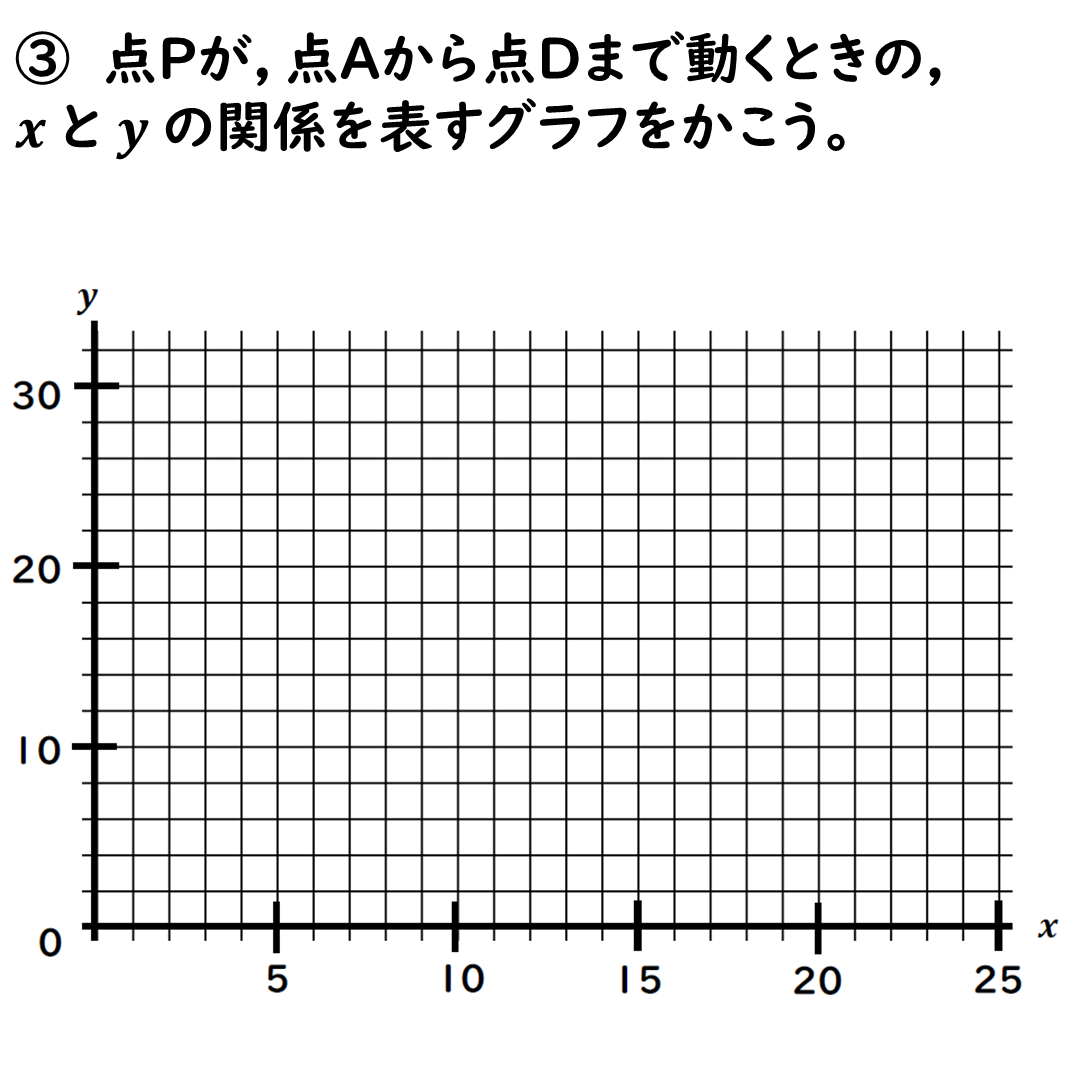

問③ yとxの関係をグラフにする

たぶん,一次関数は

中2の2学期中間テスト範囲だ。

一次関数の利用までは

テスト範囲に入らない場合,

2年2学期期末テストにこっそり

入ってくる。

いずれにしても,

学校の中間・期末テストでは

このグラフ問題までが

セットで出題の可能性が高い。

特に,授業で学んだ場合は

出やすいだろう。

実力テストとかだと,

グラフを書かせるところまでは

あんまり出ない印象。

どんなグラフになるかの4択問題は

あるかもね。

さて,解説にいこう。

といっても・・・

これまでの直線の式を

グラフにするだけである。

まずは辺AB上のグラフ。

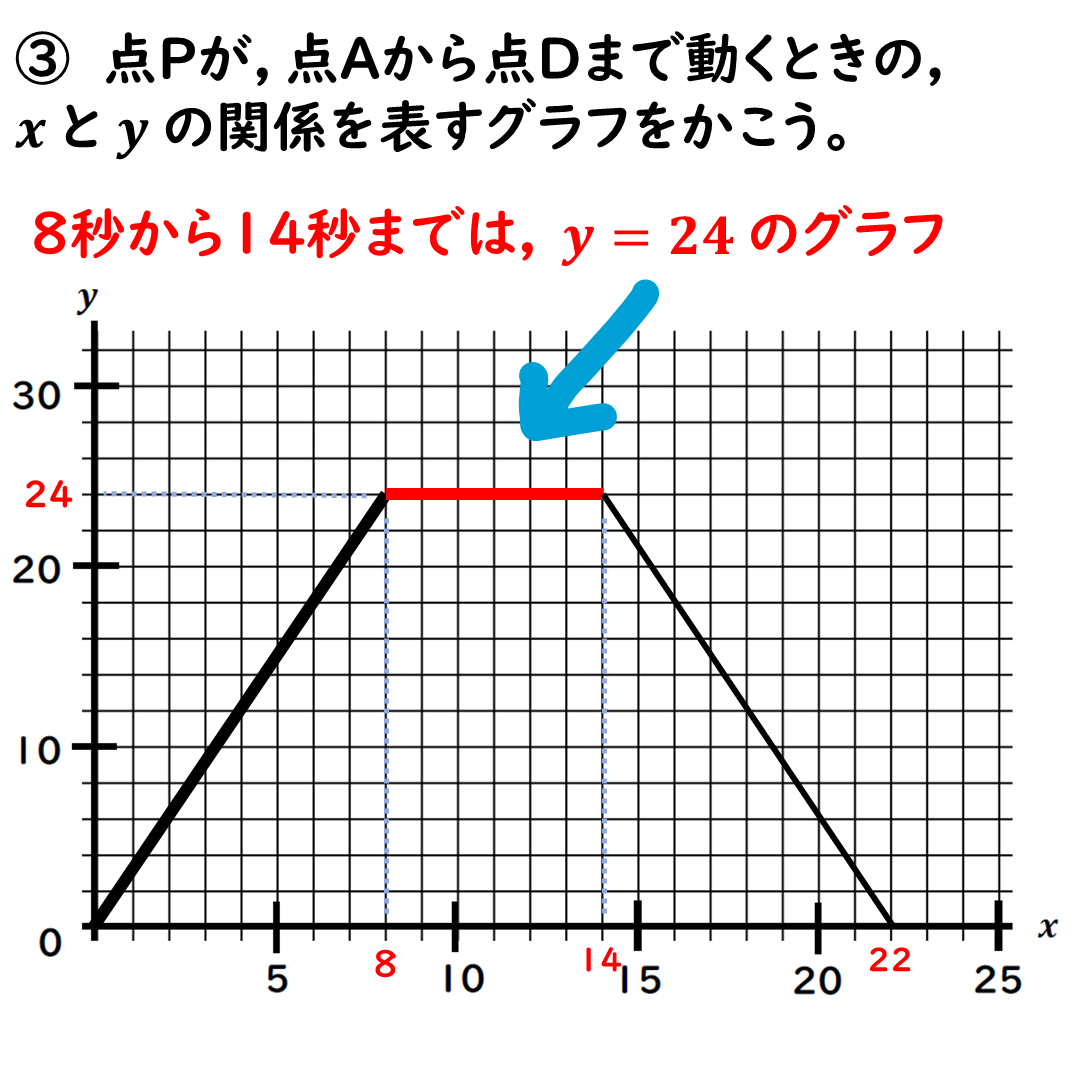

続いて,

辺BC上。

8≦x≦14で

y=24だね。

最後は辺CD上だ。

14≦x≦22の

範囲なんだけども。

最後は面積0になるので

x=22のとき,y=0

の点を取って線でつなごう。

実は,この辺CD上のグラフの作図

で気付いてほしいことがある。

簡単な式の求め方がある。

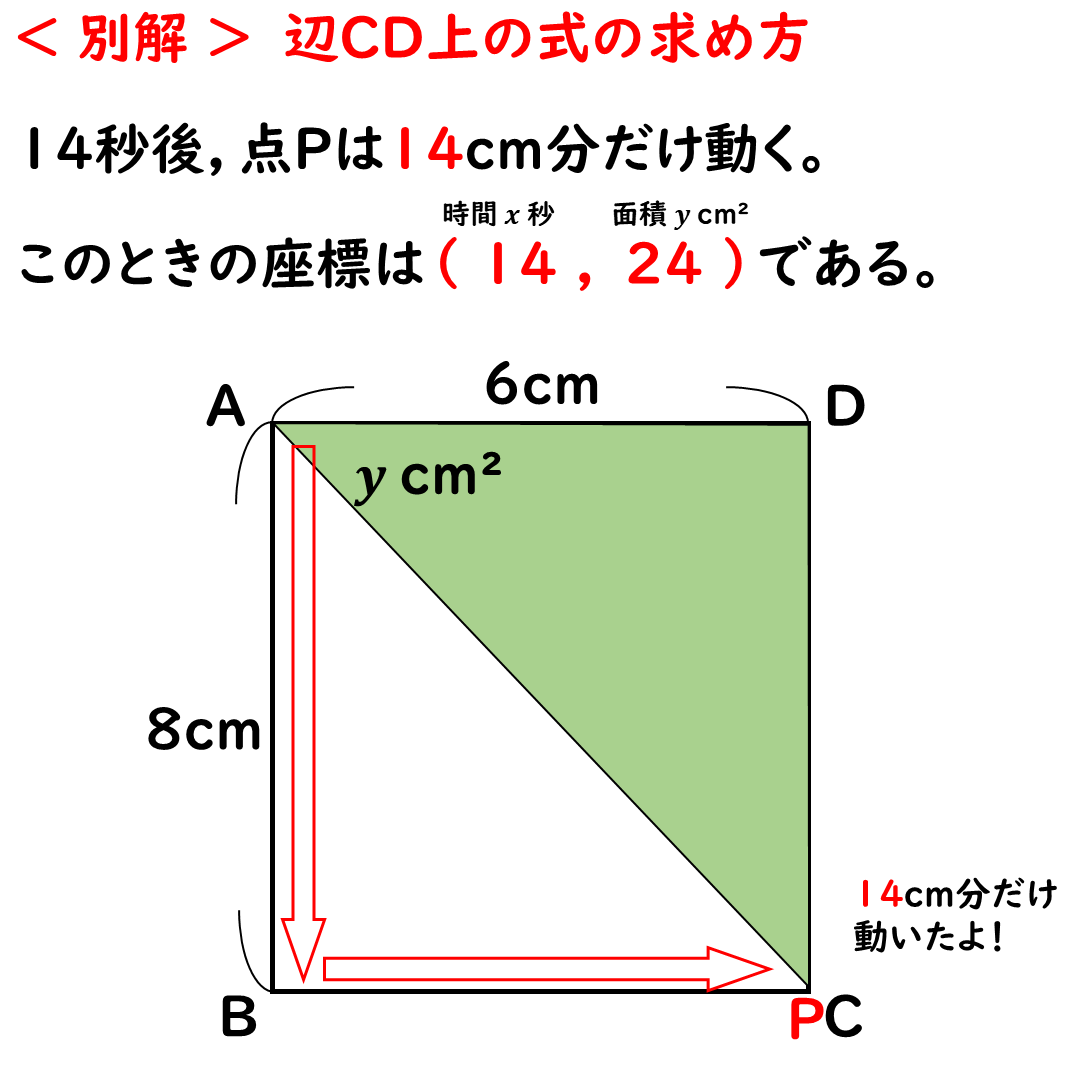

【別解】辺CD上の動き

点Pが辺CD上を動くときが

なかなか厄介だ。

でも実は,

点Pの動きをしっかり

見なくても解ける。

辺CD上の2点を

見るだけでOKなのだ。

それは,辺CD上の

最初と最後の2点だ。

まずは辺CD上の最初。

点Pが点C上に重なるとき。

このときの座標は

(14,24)だ。

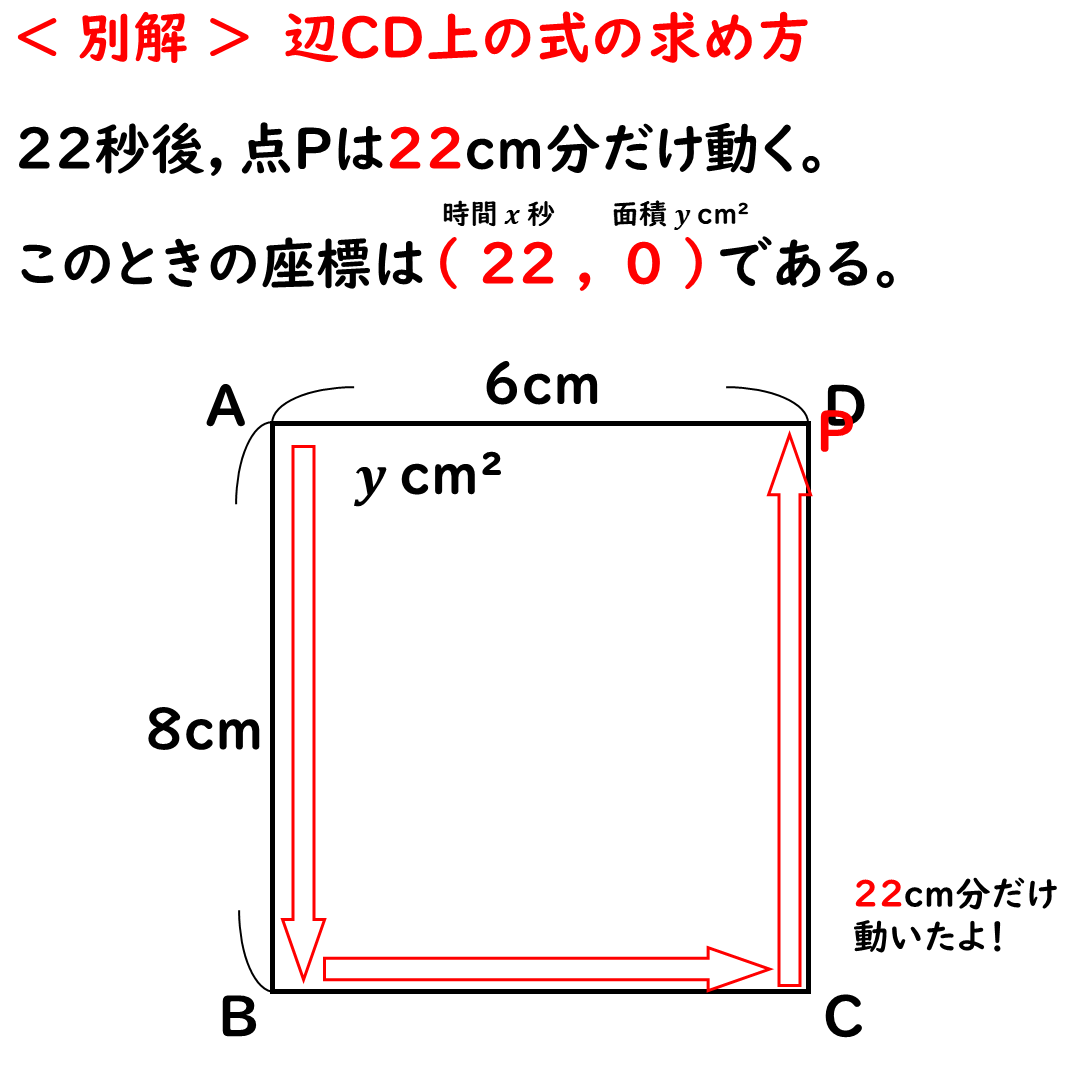

次に,最後の2点目。

点Pが点Dと重なるときだ。

22秒後,面積y=0になる。

座標は(22,0)だ。

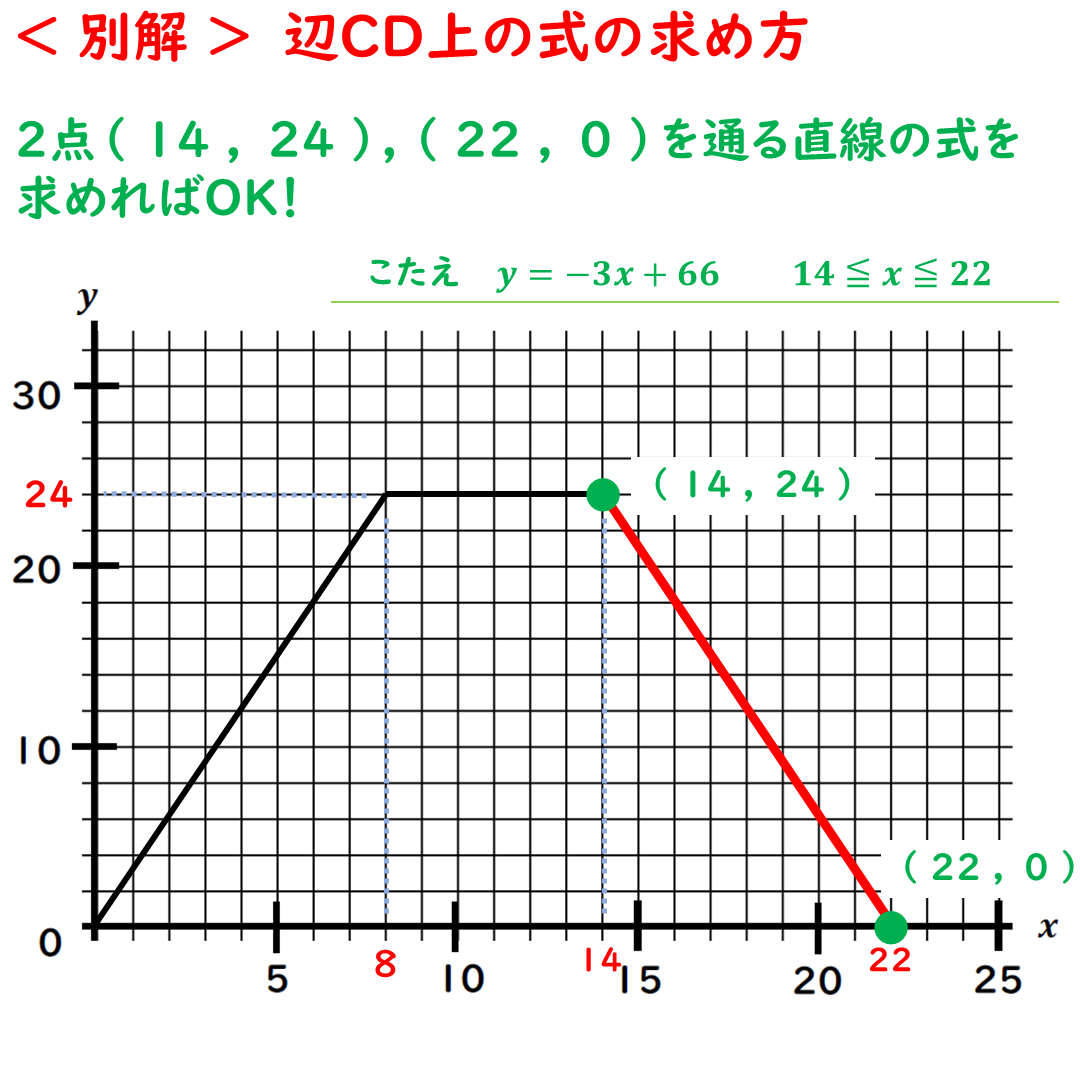

よって,

辺CD上の式というのは,

次のように言い換えられる。

2点(14,24)(22,0)

を通る直線の式。

変域は14≦x≦22だ。

グラフも,この2点を

結ぶ線でOKだ。

【発展】点Pが毎秒2cmで動いたら。

応用例題を1つ出します。

答えは,ご自身で出してみてください。

数字1個しか変えてないけど,

それだけでちょっぴり難しくなる。

答えがわかった生徒さん,

答えを知りたい生徒さん,

公式ラインから連絡してね。

以上,

動く点Pと面積の変化の

問題特集でした!

コメントはこちらからどうぞ☆