中央高地の気候,

特集2本目です。

中央高地は山に囲まれた内陸県です。

山に囲まれた山の中だよ!

寒暖差があること,

山の斜面も多いので,

日当たりの良さをいかした

果樹栽培が盛んですね。

でも,

果樹栽培が盛んになったのは最近です。

昔から果樹栽培をしていた・・・

わけではないのです。

それじゃあ,

果樹栽培の前は何をしていたのかな?

それでは,今回もいってみよー!

【中部地方の復習】

中恥部地方は,

北陸,中央高地,東海,

と分けられます。

それぞれ気候も違います。

くわしくは,

中央高地の気候編③を見てね!

中央高地は,諸説ありますが

山梨県,長野県,岐阜県,群馬県,

あたりを指します。

内陸県ですね。

ご覧の通り,中央高地は

山々に囲まれた山の中だよ!

中央高地は,

日本アルプスと呼ばれる

3つの大きな山脈があります。

飛騨山脈,木曽山脈,赤石山脈です。

3,000m級の山が連なっているので

日本の屋根とも呼ばれます。

山脈の名称や位置は

テストに出やすいので

チェックしておこう。

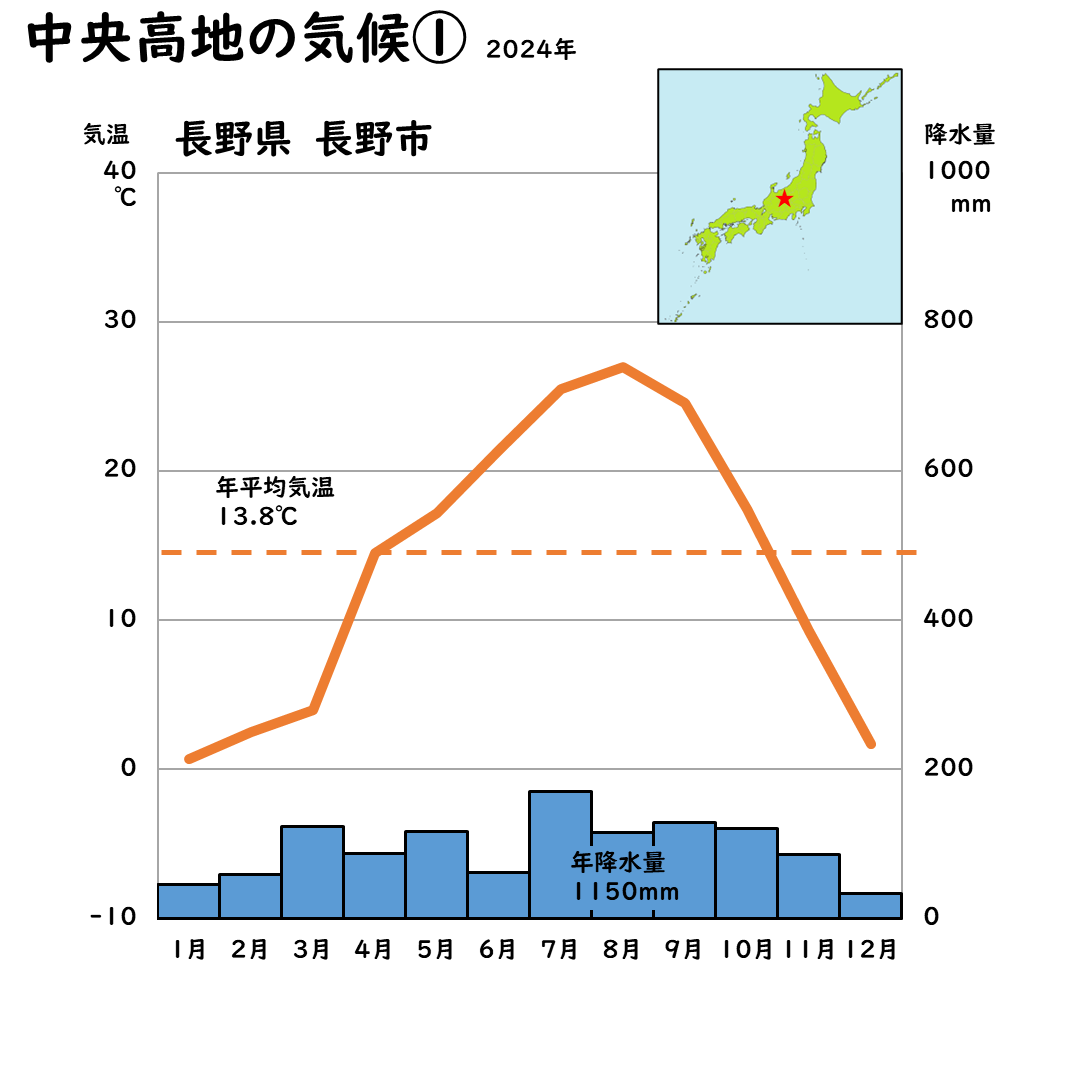

【中央高地の気候の復習】

今回は長野県の気候にしぼって

紹介します。

気象庁HP:https://www.jma.go.jp/をもとにアスミラ作成

中央高地は,

特に人がたくさん住んでいる盆地は

夏暑く,冬寒い。

降水量は少なめです。

私が住んでいる山梨県も

甲府盆地があって,こんな気候です。

エアコン必須。

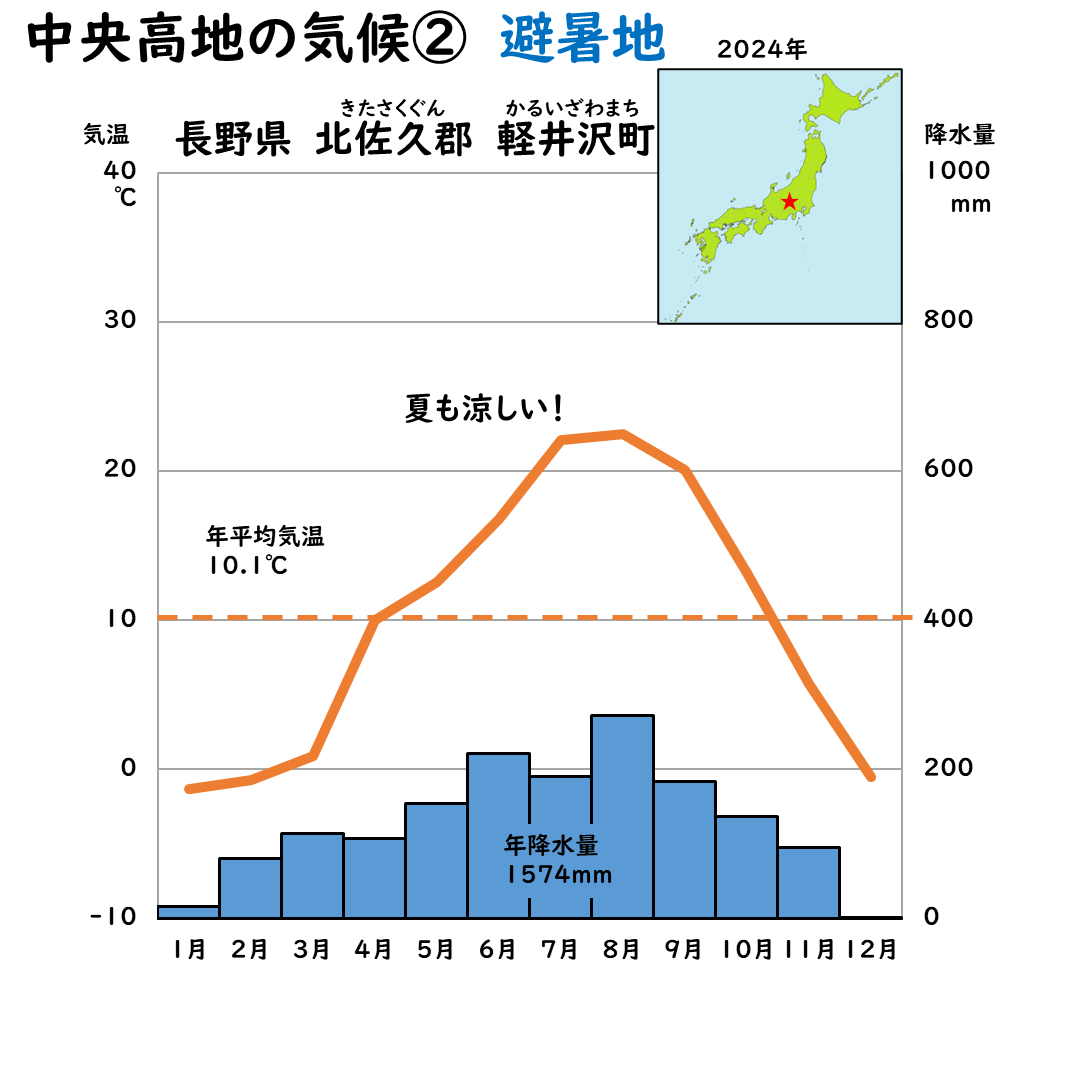

でもでも,

中央高地には避暑地がありまして。

夏がとっても涼しい!

長袖が必要になります。

避暑地で有名な

軽井沢の雨温図を紹介します。

気象庁HP:https://www.jma.go.jp/をもとにアスミラ作成

中央高地。フルーツ王国の歴史

中央高地で

果樹栽培が盛んになったのは,

けっこう最近です。

それじゃあ,

果樹栽培の前は何だろうか。

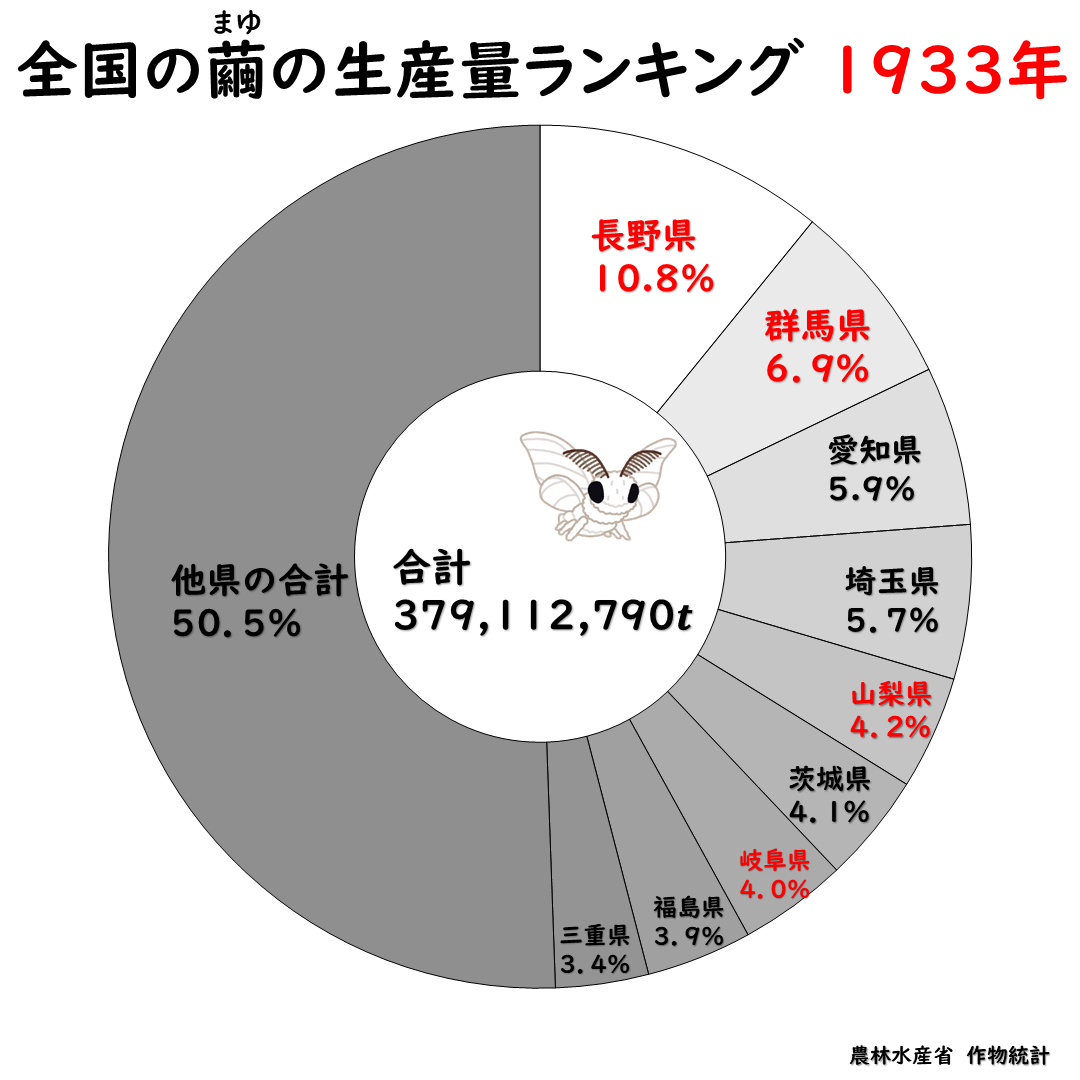

1933年繭の生産量ランキング

次のグラフをご覧ください。

農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/をもとにアスミラ作成

なんと!

昔の中央高地では主に

蚕(かいこ)を育てていました。

養蚕(ようさん)といいます。

長野県が全国1位!

群馬県も山梨県も岐阜県も

全国上位です。

中央高地では,あまり

お米づくりができなかったこともあり,

昔から養蚕業が盛んだったのです。

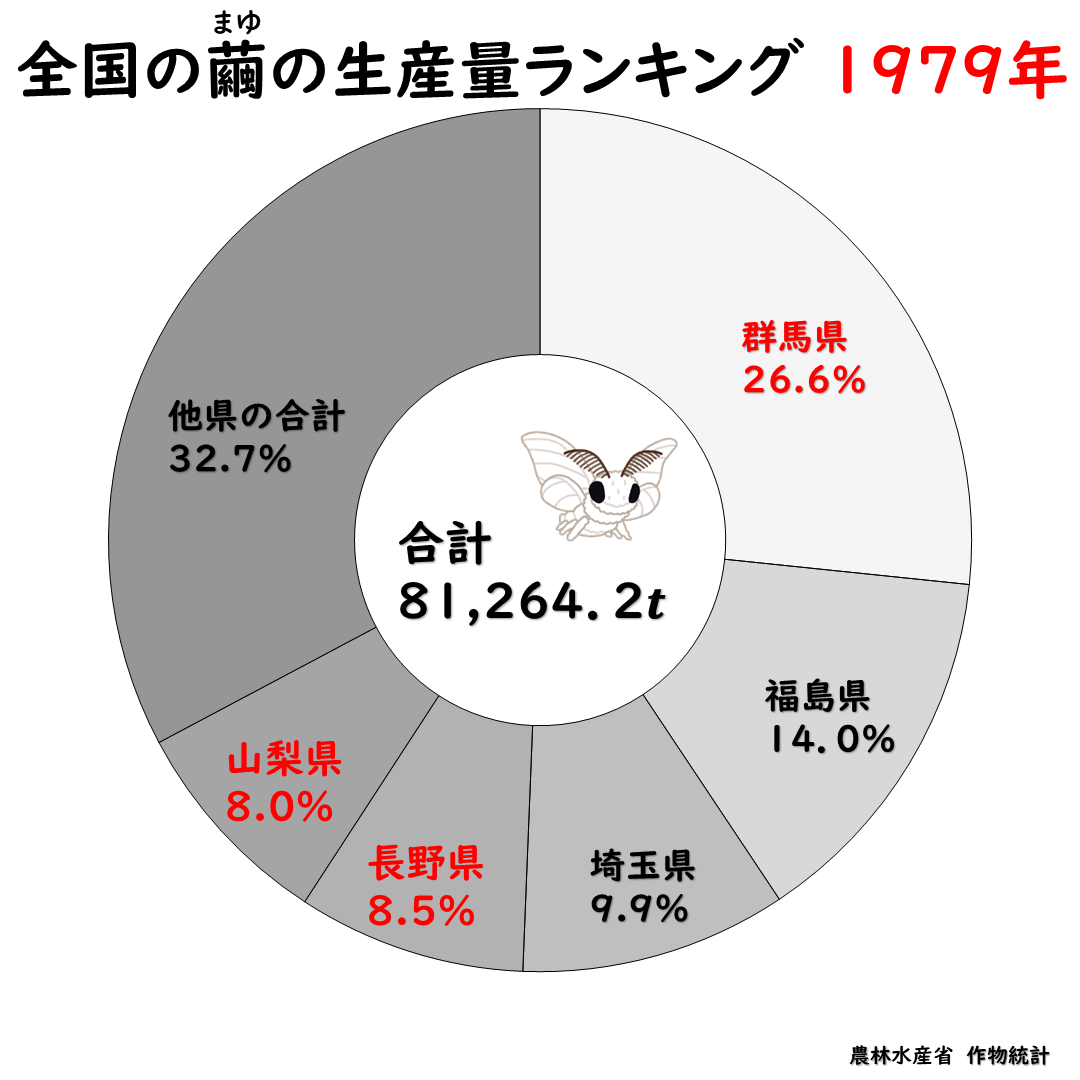

1979年繭の生産量ランキング

農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/をもとにアスミラ作成

戦後になりますと,

状況が変わってきて,

養蚕業が衰退していきます。

1933年のグラフと比べると,

生産量の合計がガクッと

減少していることがわかります。

それでも,

群馬県1位!

山梨県,長野県もランキング上位!

やっぱり,群馬県は

富岡製糸場で有名だもんね!

あとで紹介しますね。

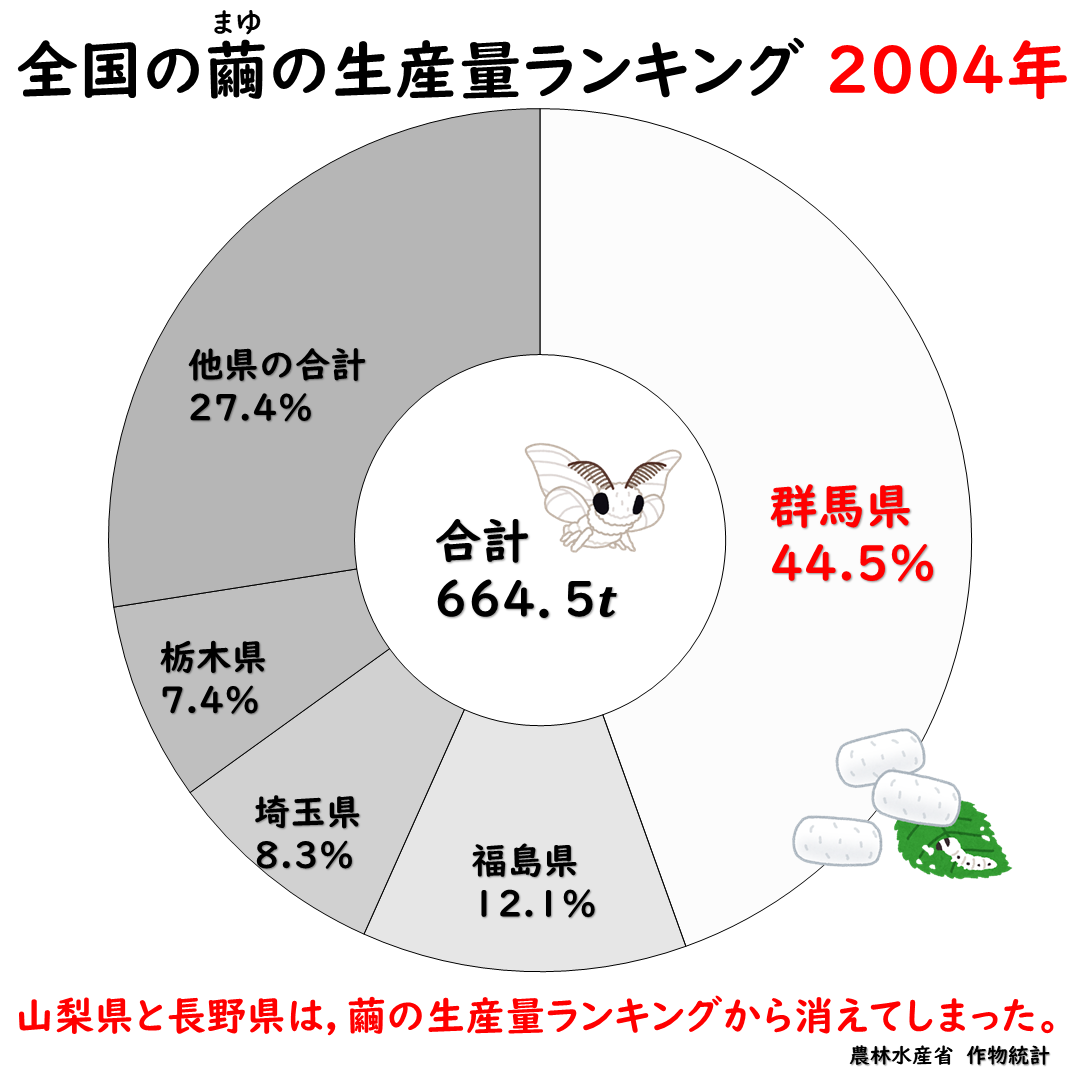

2004年繭の生産量ランキング

農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/をもとにアスミラ作成

2004年のグラフでは,

群馬県1位で残っていますが

山梨県や長野県は

ランキングから消えてしまいました。

いつの間にか

岐阜県もこっそり消えています。

繭の生産量も

桁違いに減っています。

衰退していく養蚕業。

じゃあ次は何をしようか…?

となりまして。

寒暖差があって,

山の斜面は日当たりがいいから

果樹栽培に決定!

現在まで,果樹栽培の改良が続けられ,

みなさんもよくご存じの

フルーツ王国の山梨・長野

があるのです。

養蚕から果樹栽培へ。

気候と同様に,

長野県にしぼってお届けします。

長野県は,ぶどうにりんご。

他にも農作物いっぱい。

長野県は中央高地を代表する

フルーツ王国ですよね。

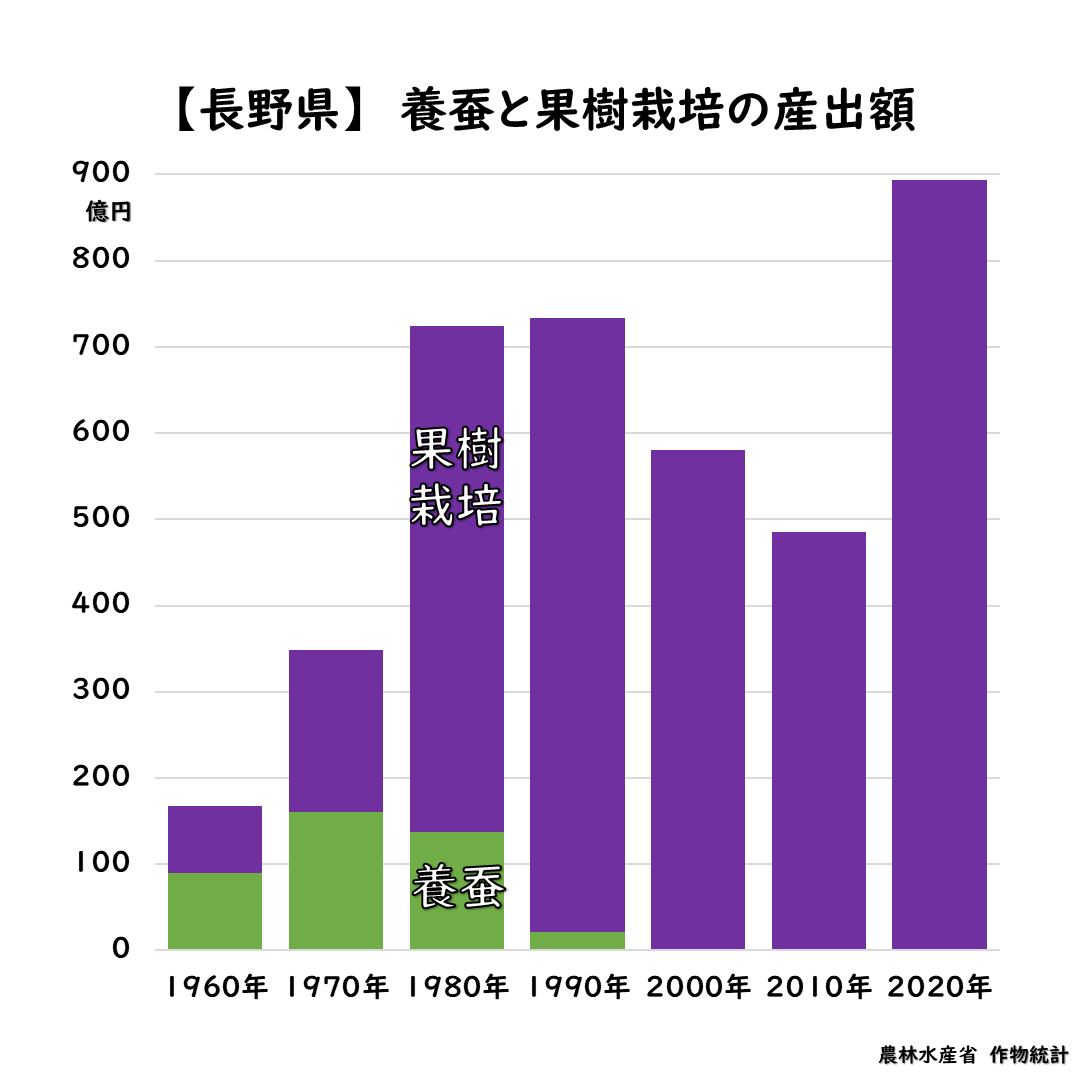

次の円グラフは,長野県の

1960年から2020年までの

養蚕と果樹栽培の産出額グラフです。

農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/をもとにアスミラ作成

なんと!

1960年くらいまでの長野県は,

果樹栽培よりも養蚕の方が多かった!

1970年代も同じくらいですね。

1980年代から逆転しました。

つまり,山梨県と長野県が

フルーツ王国として

有名になってきたのは,

大体1980年以降ということです☆

グラフでは,

2020年あたりにドカッと

果樹栽培が増えてますね。

ちょうど,コロナ禍の不安も広がっていて

農家支援の動きが活発になったのかなと。

でも,

グラフには載せてませんが,

農作物全体の産出額は

徐々に減少傾向です。

農家の高齢化や人手不足が

今後の課題です。

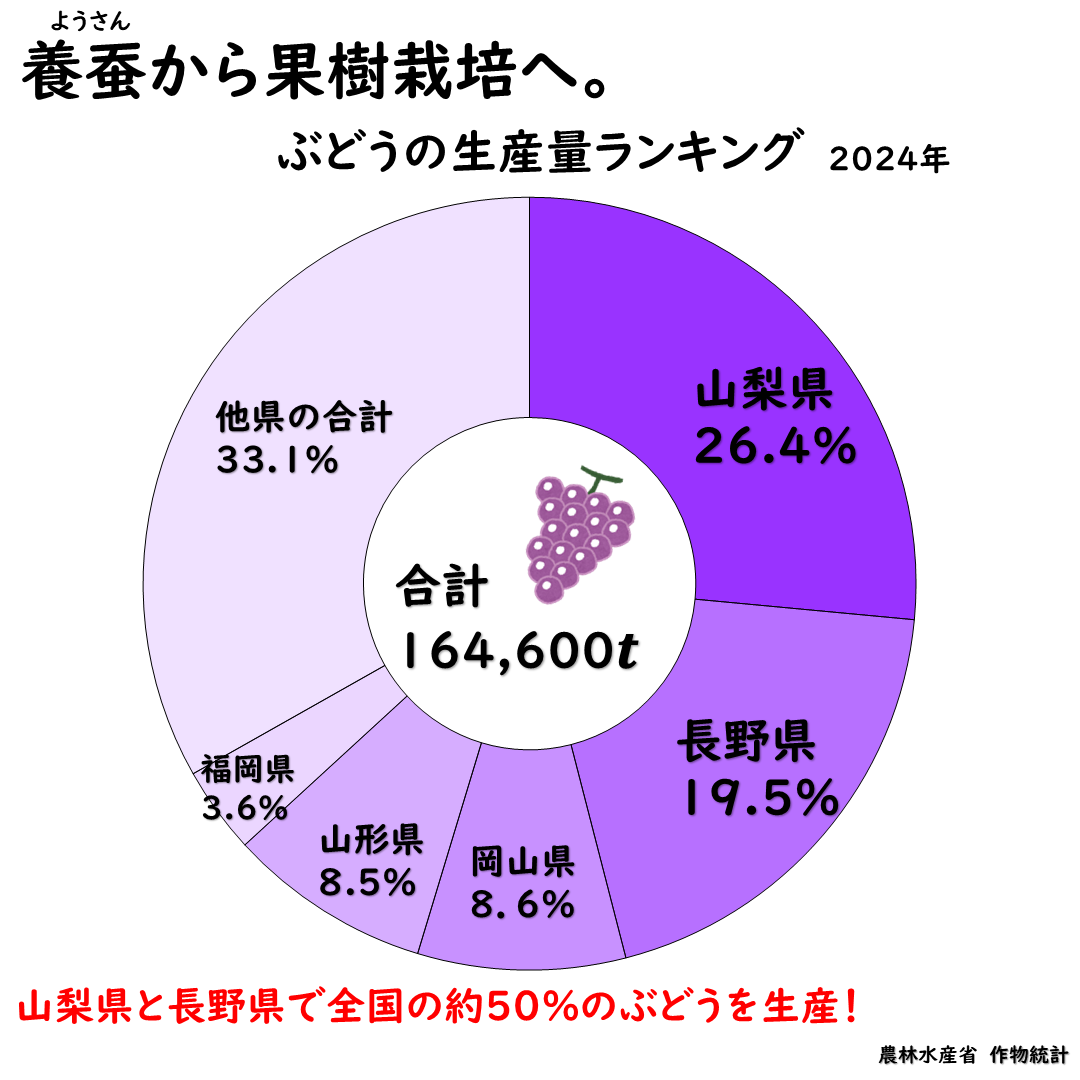

次の円グラフは,

2024年ぶどうの生産量ランキング!

中央高地の山梨県と長野県が

1位と2位!

1960年代,

養蚕業が多かった中央高地は

今や全国一のフルーツ王国になったよ!

農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/をもとにアスミラ作成

蚕の一生は約2ヶ月くらい。

ここで,蚕(かいこ)について

紹介します。

蚕は蛾です。ガの一種です。

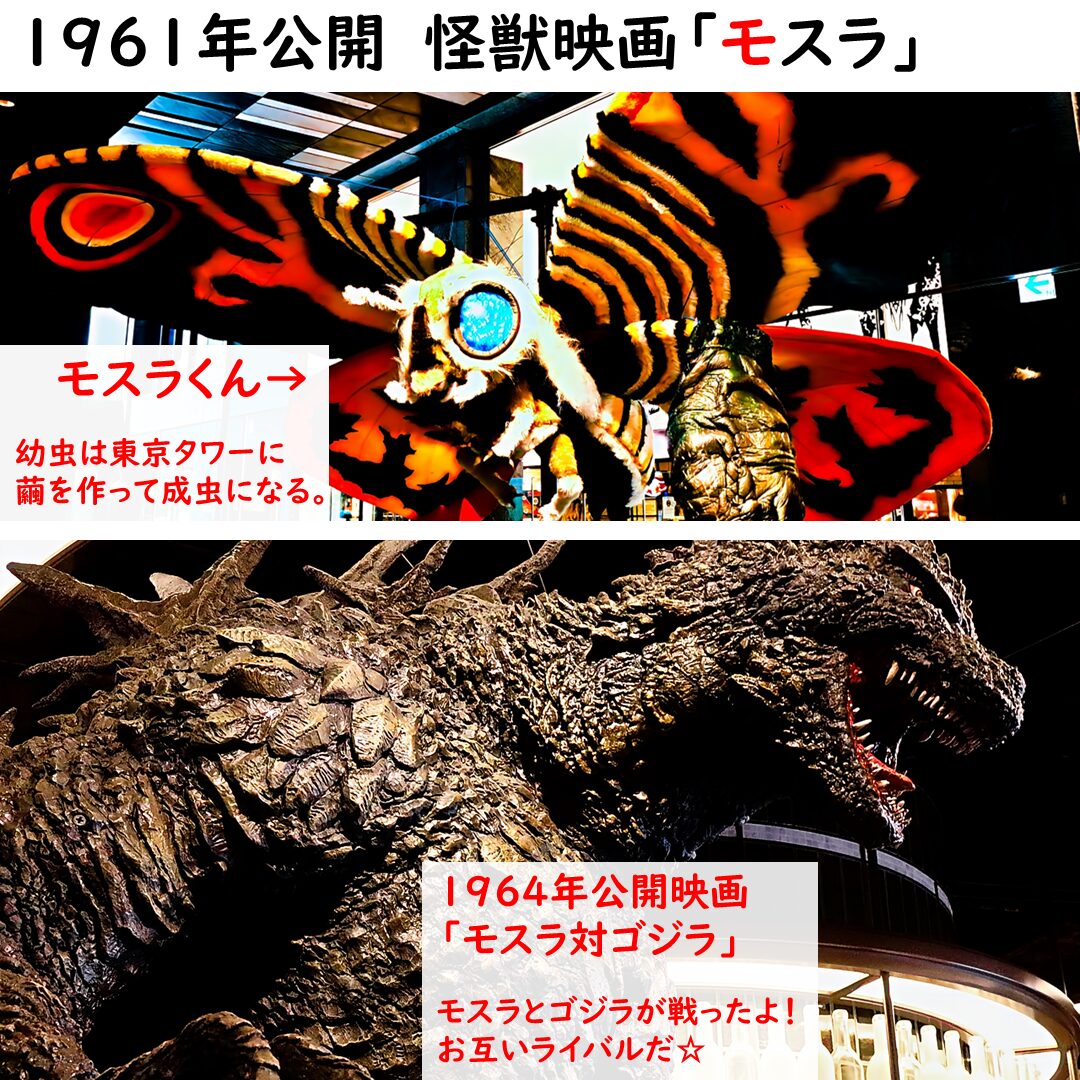

ガといえば…。

モスラだよね!

このためだけに

わざわざ画像を購入したよ。後悔はしてない。

当時は,

映画で蛾がゴジラと戦っていた!

そんな時代なわけですよ。

ロマンがあっていいよね!

さて,蚕についての

紹介に戻ります。

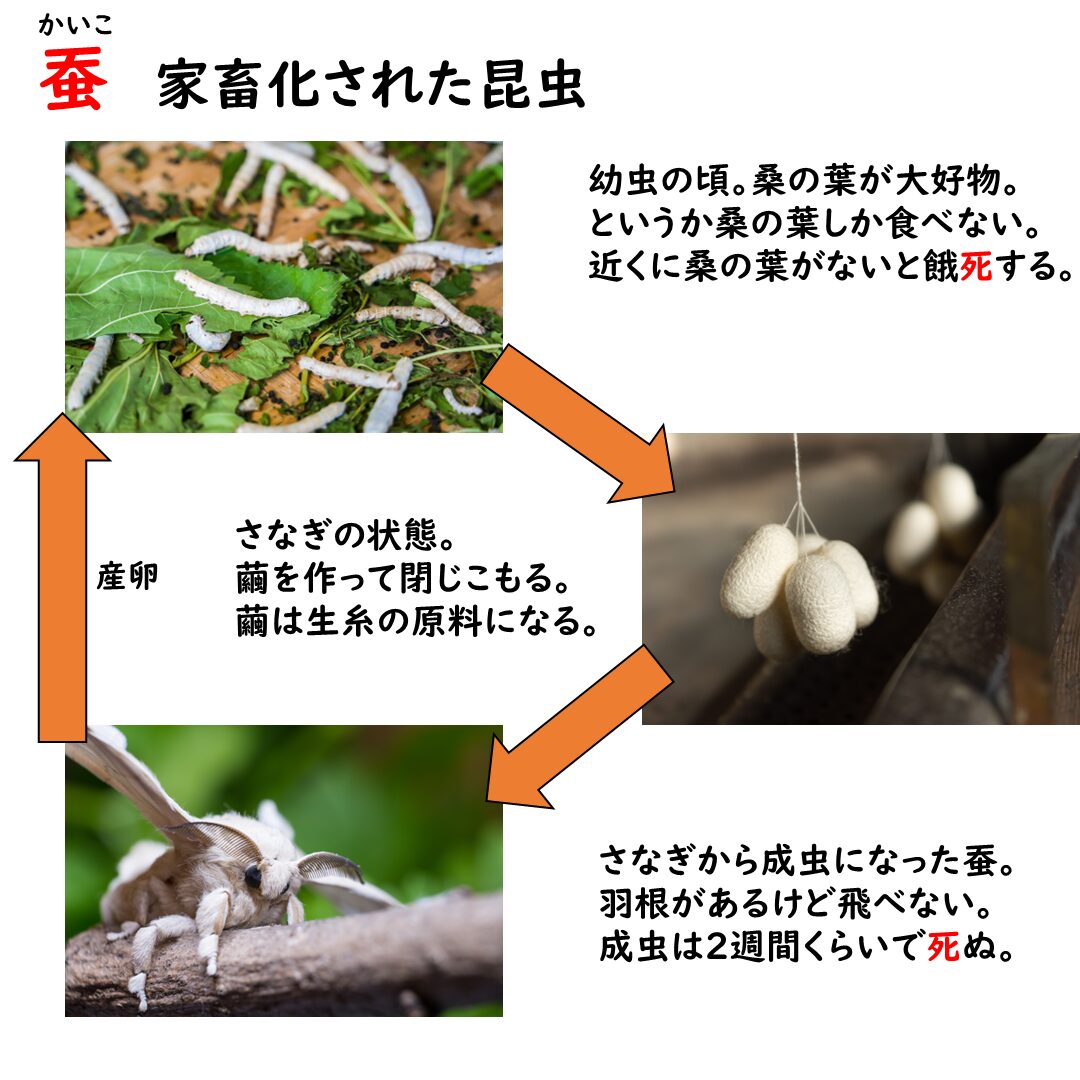

蚕は,卵から生まれて幼虫へ。

繭を作ってさなぎへ。

そして成虫になります。

蚕は,家畜化された昆虫です。

家畜化された昆虫の例としては,

セイヨウミツバチがいますね。

養蜂家(ようほうか)といって,

ミツバチを飼育して蜂蜜を収穫します。

ハチミツおいしいよね!

蚕は,幼虫時代に

桑の葉をたくさん食べます。

桑の葉しか食べません。

だから,

蚕の飼育と桑畑はセット!

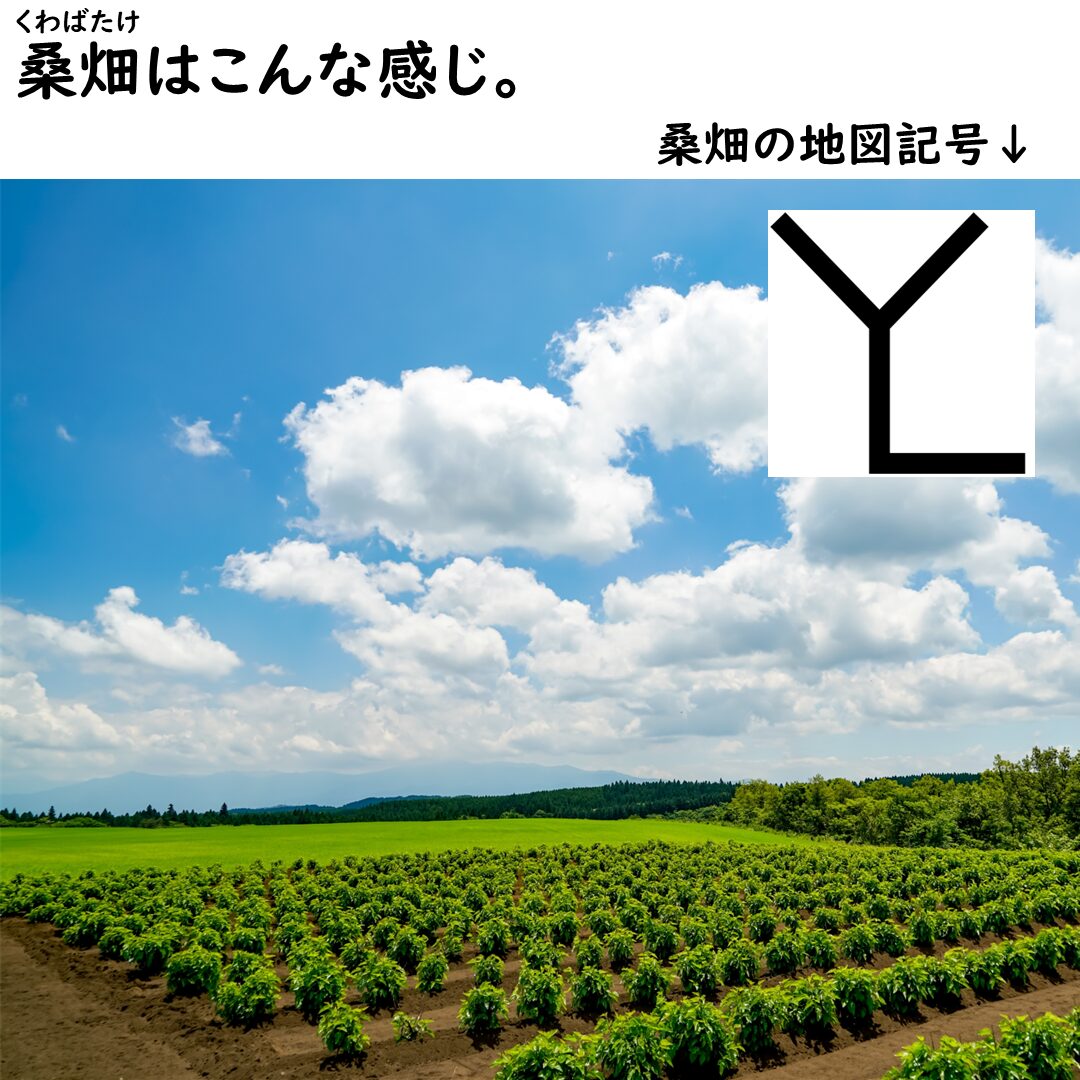

これは桑畑の画像なんだけど,

まるで果樹園みたいだ!

もうお気づきの方も

いるかもしれません。

中央高地では,

昔から蚕の飼育が盛んでした。

だから,

あたり一面には

桑畑が広がっていたのです。

戦後になって。

養蚕業がどんどん減っていって。

桑畑は果樹園になったのです。

これが,中央高地の

フルーツ王国の昔と今です。

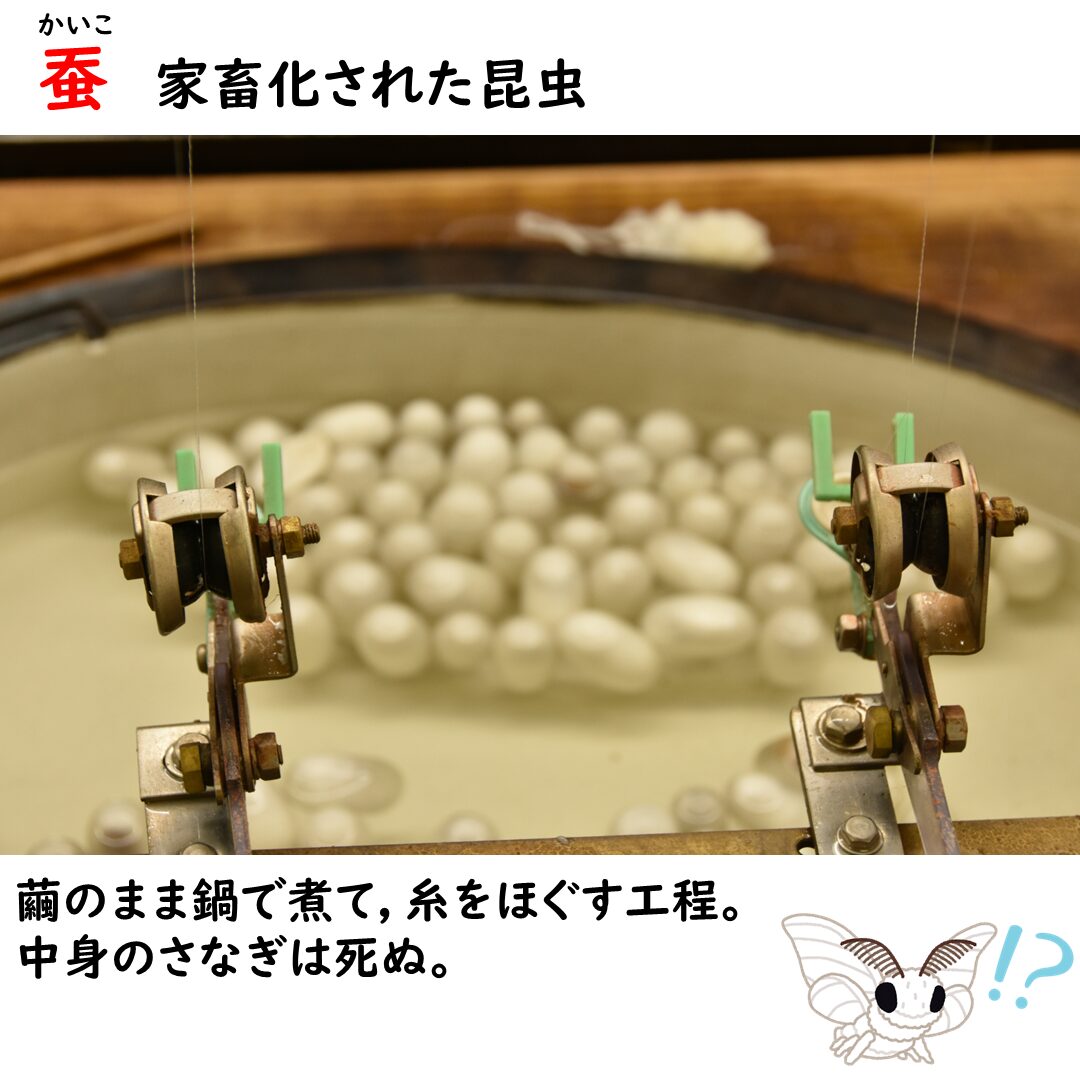

繭から糸を取り出す方法は?

ところで,

蚕が幼虫から成虫になる過程で

蚕が作る繭。

そこからどうやって

糸を取り出しているのでしょうか。

正解は,

繭のまま鍋で煮る。

さなぎの中身が入ったまま

鍋で煮ます。

そうやって少しずつほぐして

糸を取り出すそうです。

もちろん,中身のさなぎは死にます。

でも,そうしないと

成虫になった蚕が

繭を突き破って出てきてしまって。

きれいに糸が取り出せないのです。

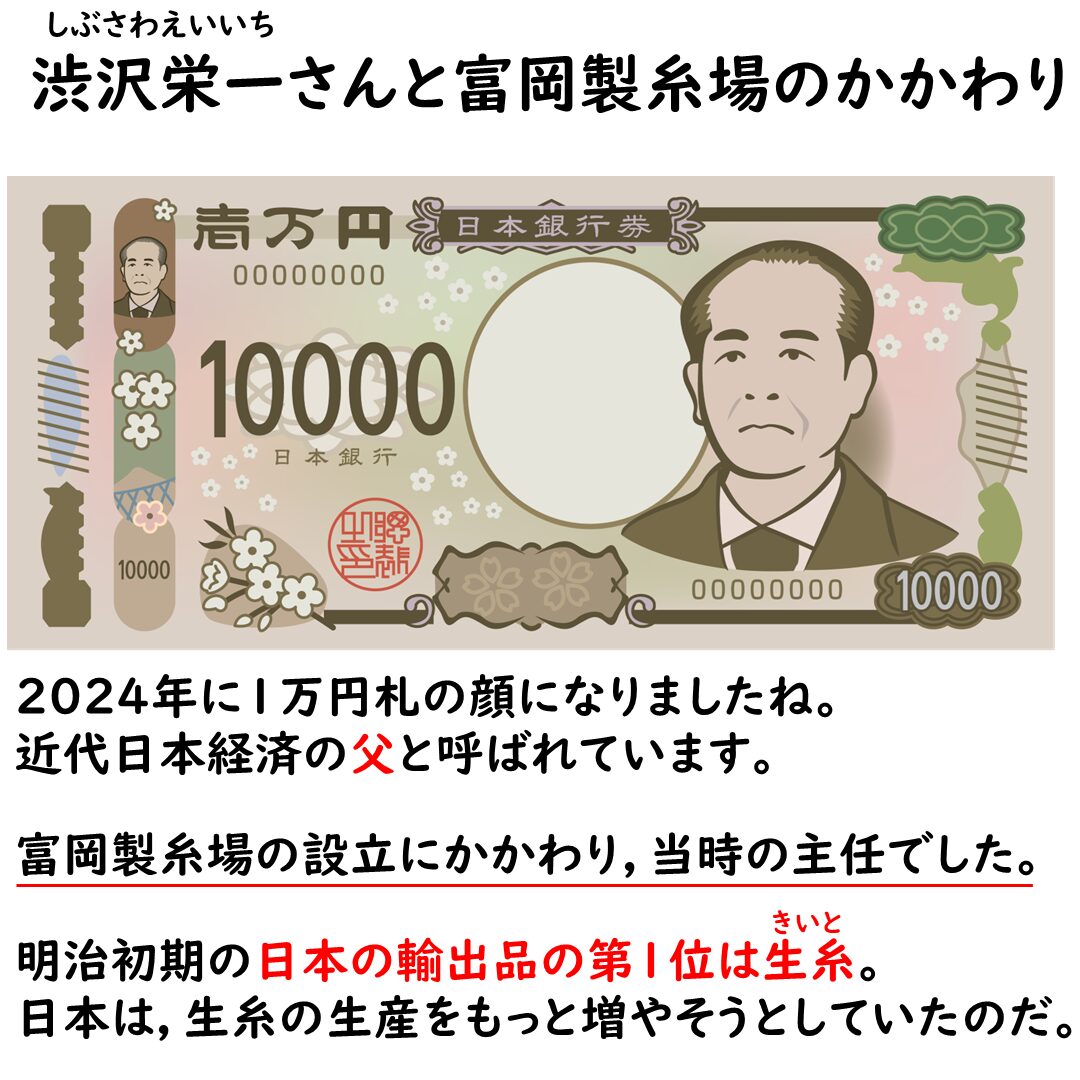

渋沢栄一さんと富岡製糸場

さて,ここからは,

地理と歴史を混ぜてお送りします。

昔から日本では

蚕の飼育をしていました。

着物とかに生糸を使いますからね。

1872年 富岡製糸場が設立。

ときは明治時代。

1872年,群馬県に官営(かんえい)の

富岡製糸場が設立されました。

官営(かんえい)とは,

政府が経営すること。

国営(こくえい)ともいいます。

群馬県といえば,

繭の生産ランキング常連。

最近はずっと1位ですね。

富岡製糸場は,

2014年に世界遺産に登録されました。

富岡製糸場は,

1987年に停止しましたが,

きれいなまま今も残っています。

当時の他の官営といえば,

1901年創業の

八幡製鉄所(やはたせいてつしょ)が

有名です。

福岡県北九州市にあります。

八幡製鉄所も

2015年に世界遺産に登録されました。

どうやって生糸を作るか,ですが。

まずは養蚕農家が蚕を飼育します。

繭を回収します。

その繭を,富岡製糸場に運びます。

富岡製糸場では,

その繭から,糸を取り出して

生糸(きいと)を生産していました。

製糸業(せいしぎょう)といいます。

渋沢栄一さんは当時の設置主任

みなさんは

渋沢栄一さんをご存じでしょうか。

2024年,1万円札の顔になりましたね。

明治時代,

日本の輸出品目の第1位は生糸(きいと)。

蚕が大活躍だったのです。

もっともっと,たくさんの生糸を

生産したかったのですが,

無理して作ると

品質低下しやすいですよね。

そこで,官営(かんえい)の,

政府が経営する大きな工場を作って,

高品質な生糸をたくさん輸出しようと

したのでした。

それが,1872年の

群馬県の富岡製糸場であり,

そのときの設置主任さんが

渋沢栄一さんだったのです。

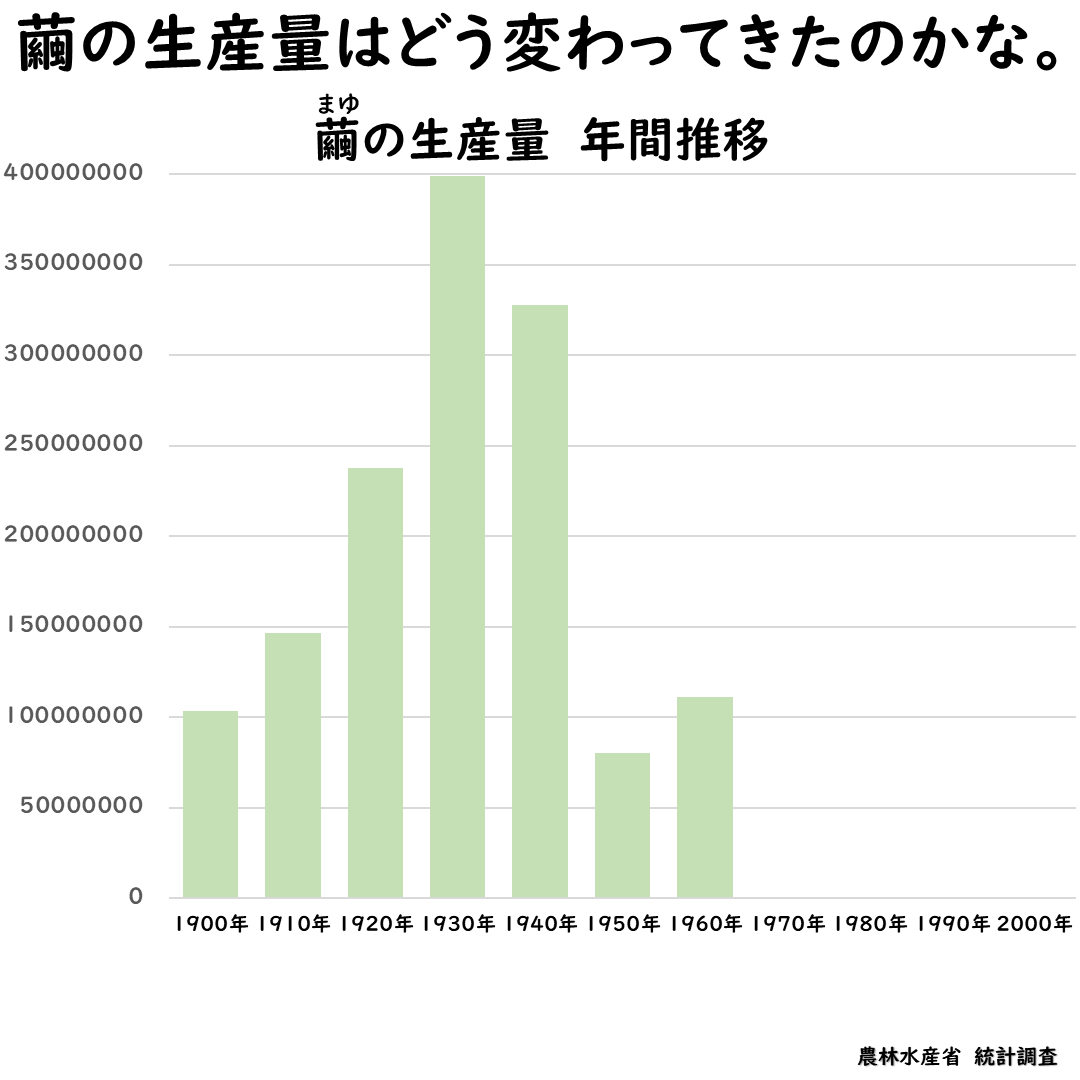

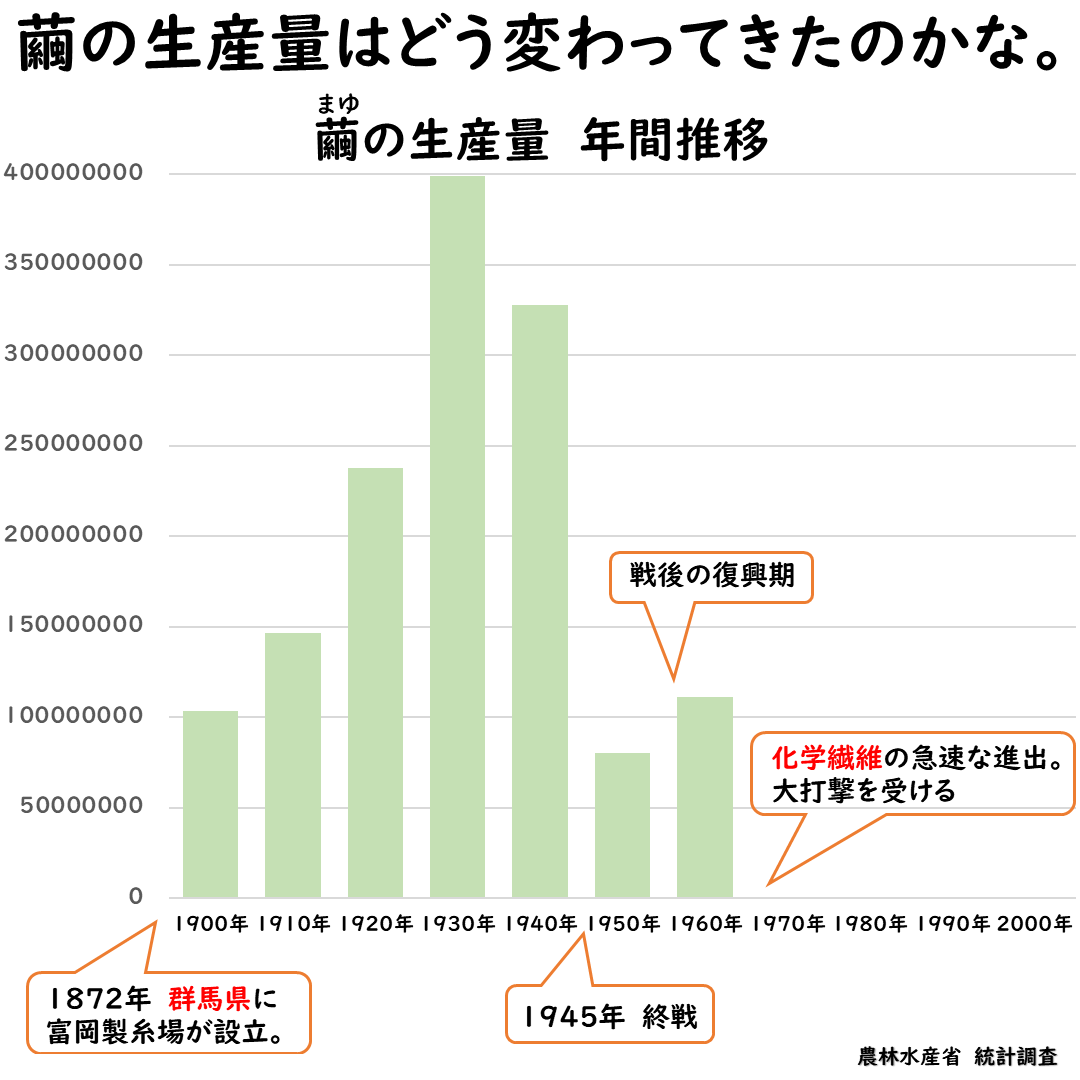

繭の生産量の移り変わり

それではまとめていこう。

繭の生産量はどう変わってきたか,

グラフで確認してみよう!

農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/をもとにアスミラ作成

第2次世界大戦あたりまでは

どんどん生産量が増えていますね。

1872年にスタートした,

富岡製糸場の役割が大きいです。

1945年終戦,

終戦直後はガクッと生産量が減少します。

焼野原ですからね,これは仕方ない。

繭を生産している余裕はなかったはず。

戦後しばらくして,

ちょっと生産量が復活しますが・・・

1970年以降は

ほとんど消滅してしまいました。

化学繊維の登場です。

生糸などの天然繊維と違って。

化学繊維(かがくせんい)は人間が

化学的に作り出した繊維です。

用途に応じて改良もできる優れもの!

安くて大量生産が可能!

衣類などのタグに

カタカナで書かれた成分を

見たことありませんか?

ポリエステル,

レーヨン,

ナイロン,

ポリウレタン,

アクリル,

↑化学繊維ね。

他にも,

日本人がほとんど着物を着なくなった。

これも理由です。

先ほどのグラフに,

歴史を書き込んだまとめです。

農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/をもとにアスミラ作成

以上,中央高地の気候。

養蚕から果樹栽培へ。

でした。

<いっしょに学ぼう☆>

アスミラでは,

一緒に勉強する生徒さんを

募集しています。

ラインから友達になってね!

私とオンライン授業で

一緒に勉強するのも

きっと楽しいよ!

みなさんの声を待ってるぞい!

コメントはこちらからどうぞ☆