本記事は,日本の雨温図特集の

まとめ記事になっています。

中間テストや期末テスト,

入試対策にも使えます。

過去のシリーズもぜひ見てね!

今回は長いよ!

資料いっぱい用意しました。

気象庁や農林水産省だけでなく,

東京都中央卸売市場の統計も調べて

データをグラフ化をしています。

それでは,はじまりはじまり~☆

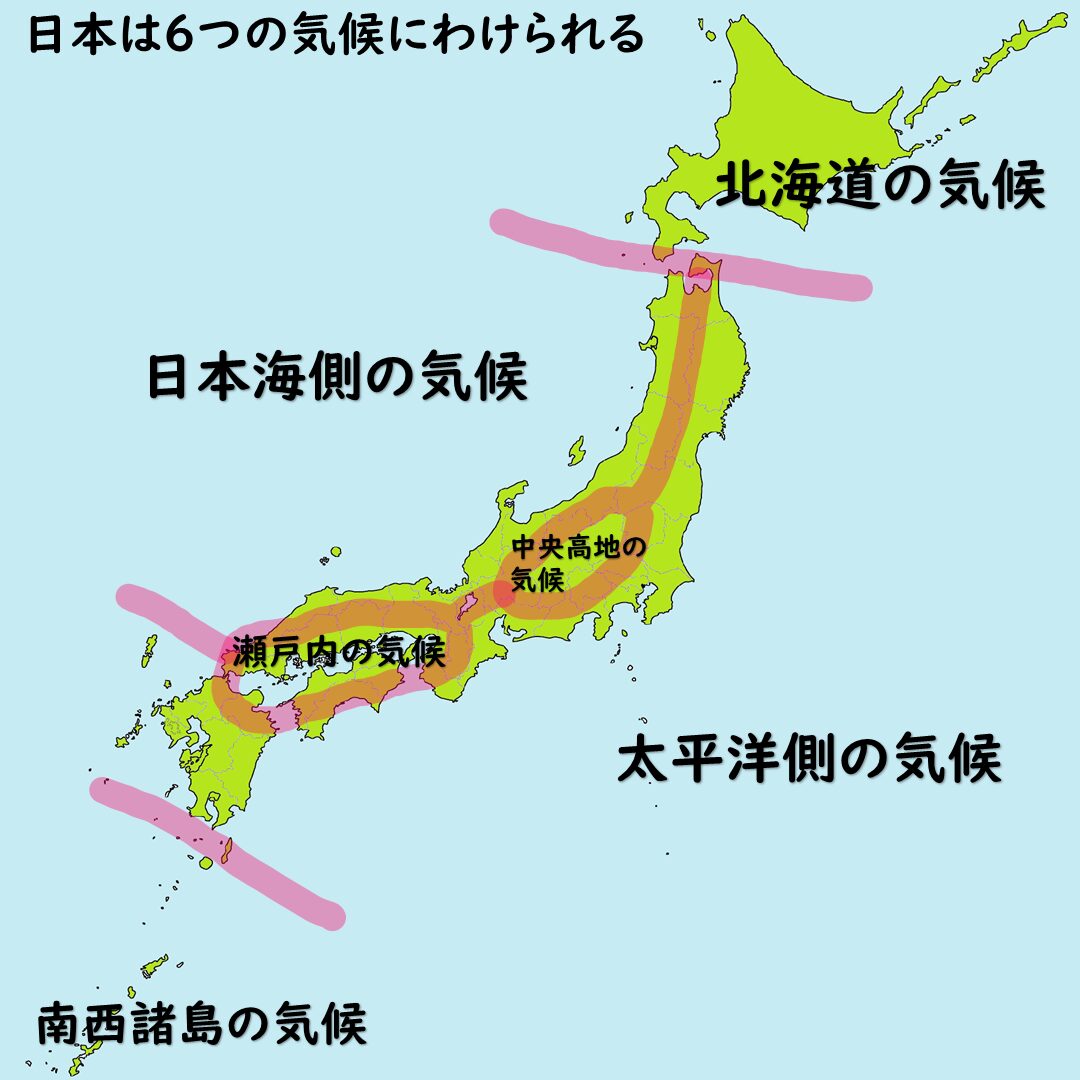

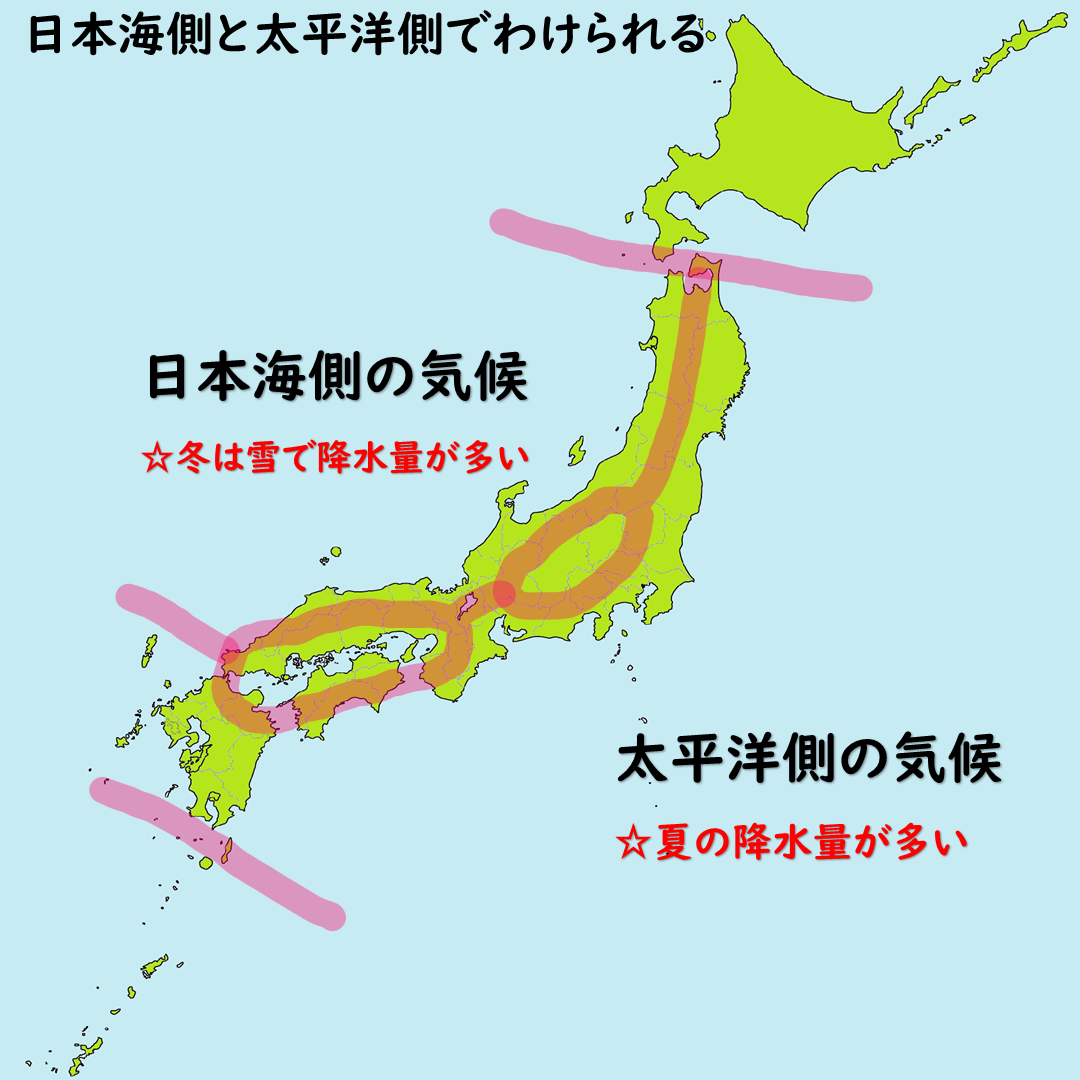

日本の気候をまとめよう

日本の気候をまとめます。

日本は大体6つの気候帯に

分けることができます。

北海道の気候,

太平洋側の気候,

日本海側の気候,

南西諸島の気候,

中央高地の気候,

瀬戸内の気候,の6つです。

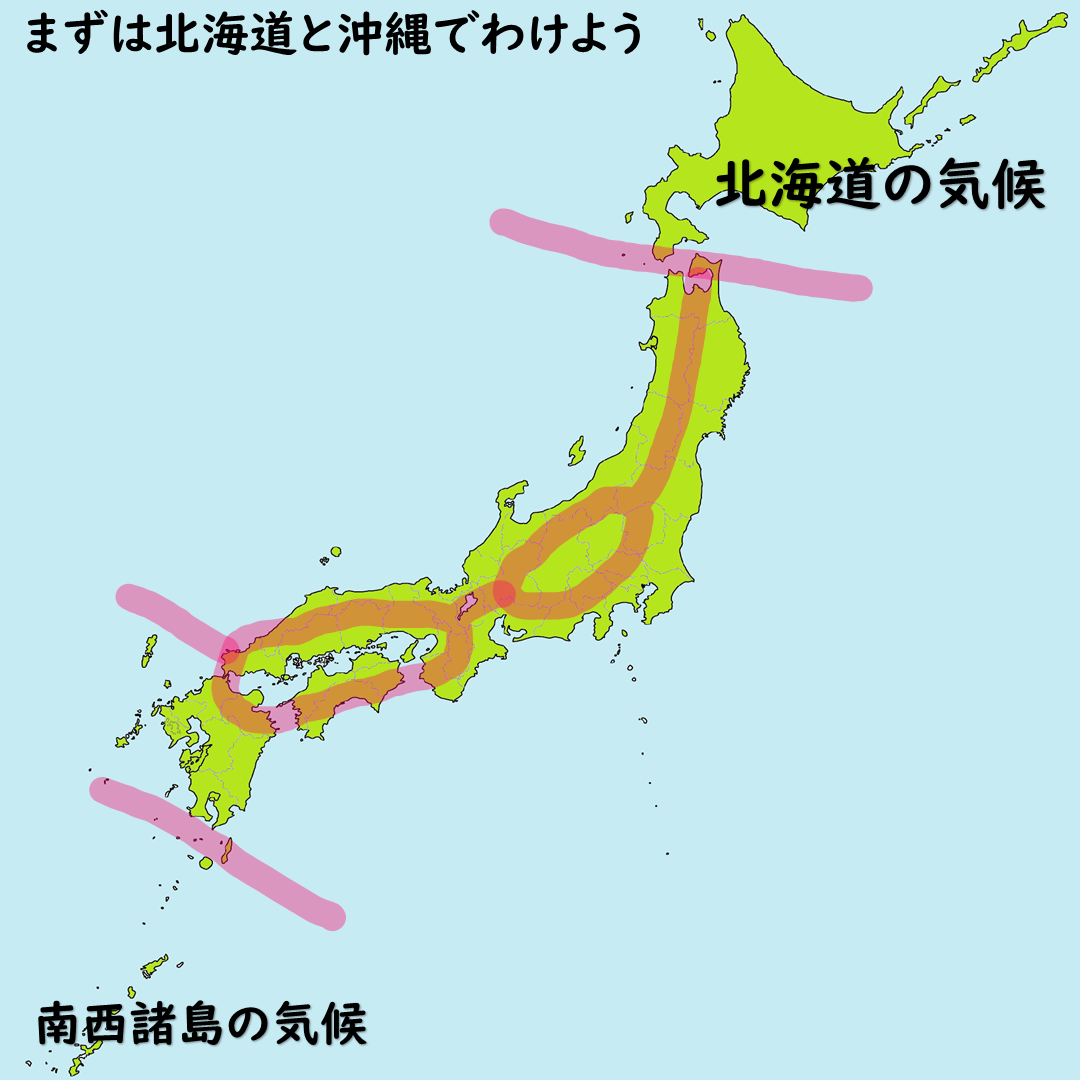

まずは北海道と南西諸島でわける

わかりやすいのが,

北海道のと南西諸島の気候ですね。

北海道は冷帯(亜寒帯),

沖縄県や南西諸島は亜熱帯です。

およそですが,

北緯40度以上だと

冷帯または亜寒帯です。

北緯30度~40度までが

温帯かなあと。

北緯30度以下だと亜熱帯。

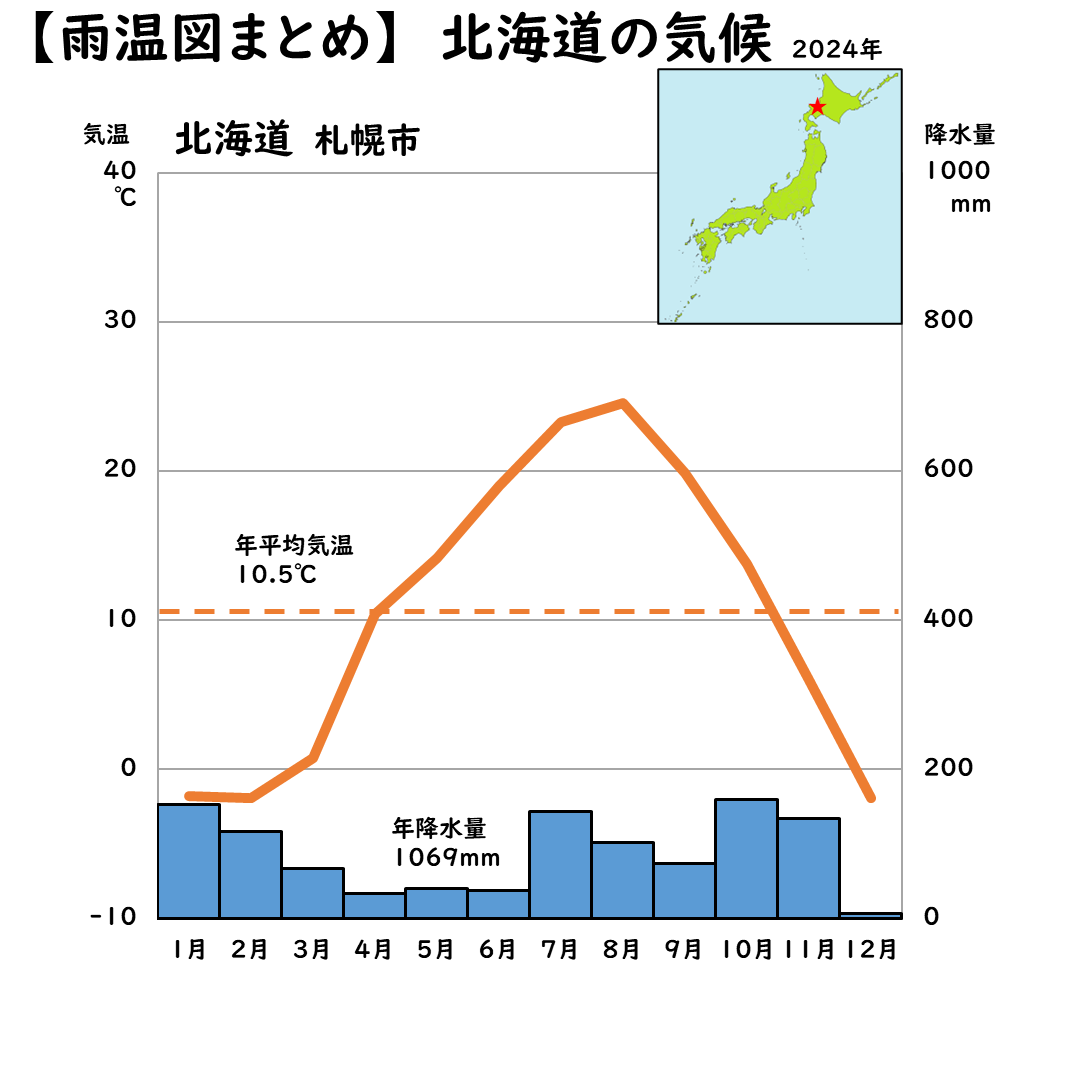

こちらは北海道札幌市の雨温図です。

夏は平均気温20℃前半で涼しそう。

冬は平均気温が0℃以下ですね。

気象庁HP:https://www.jma.go.jp/をもとにアスミラ作成

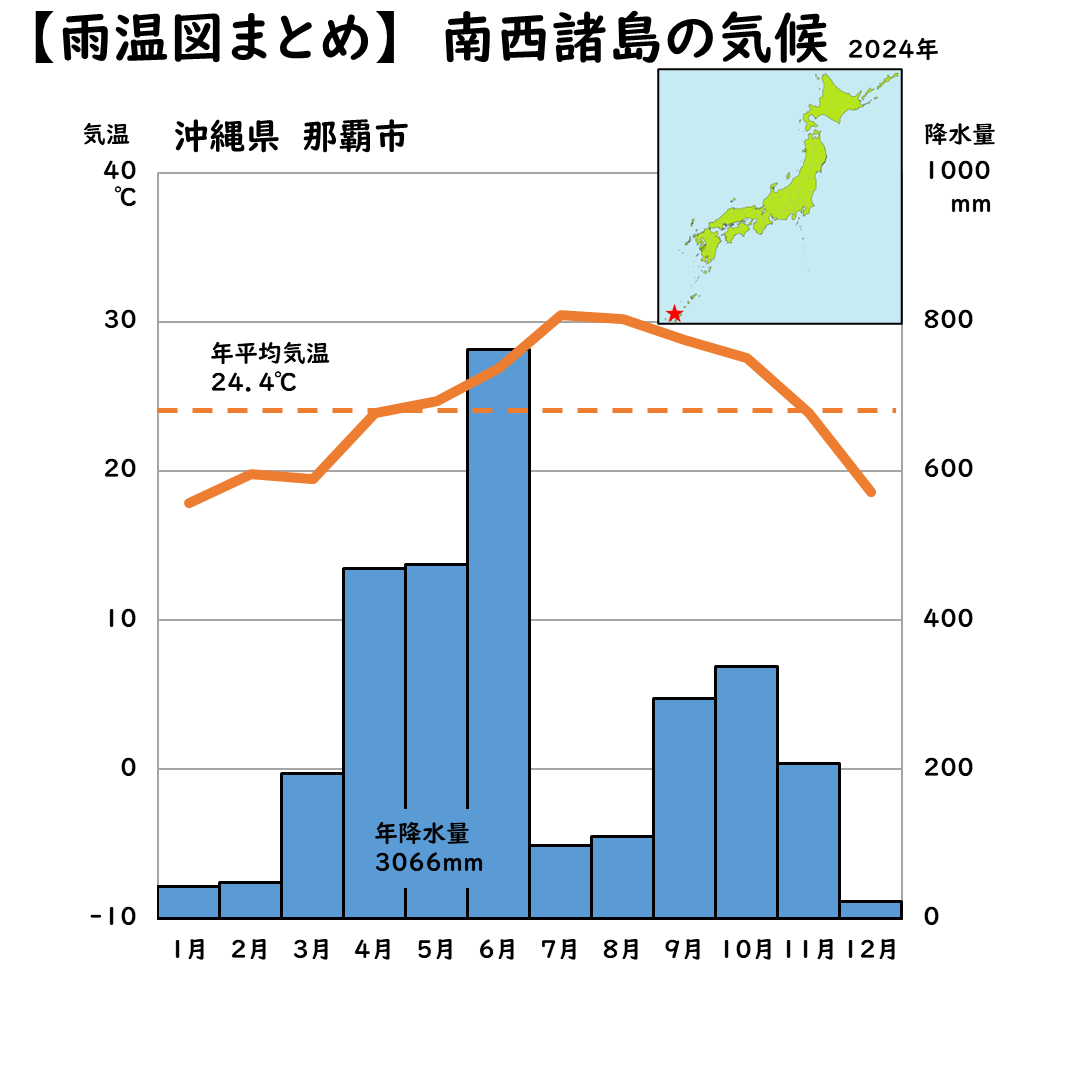

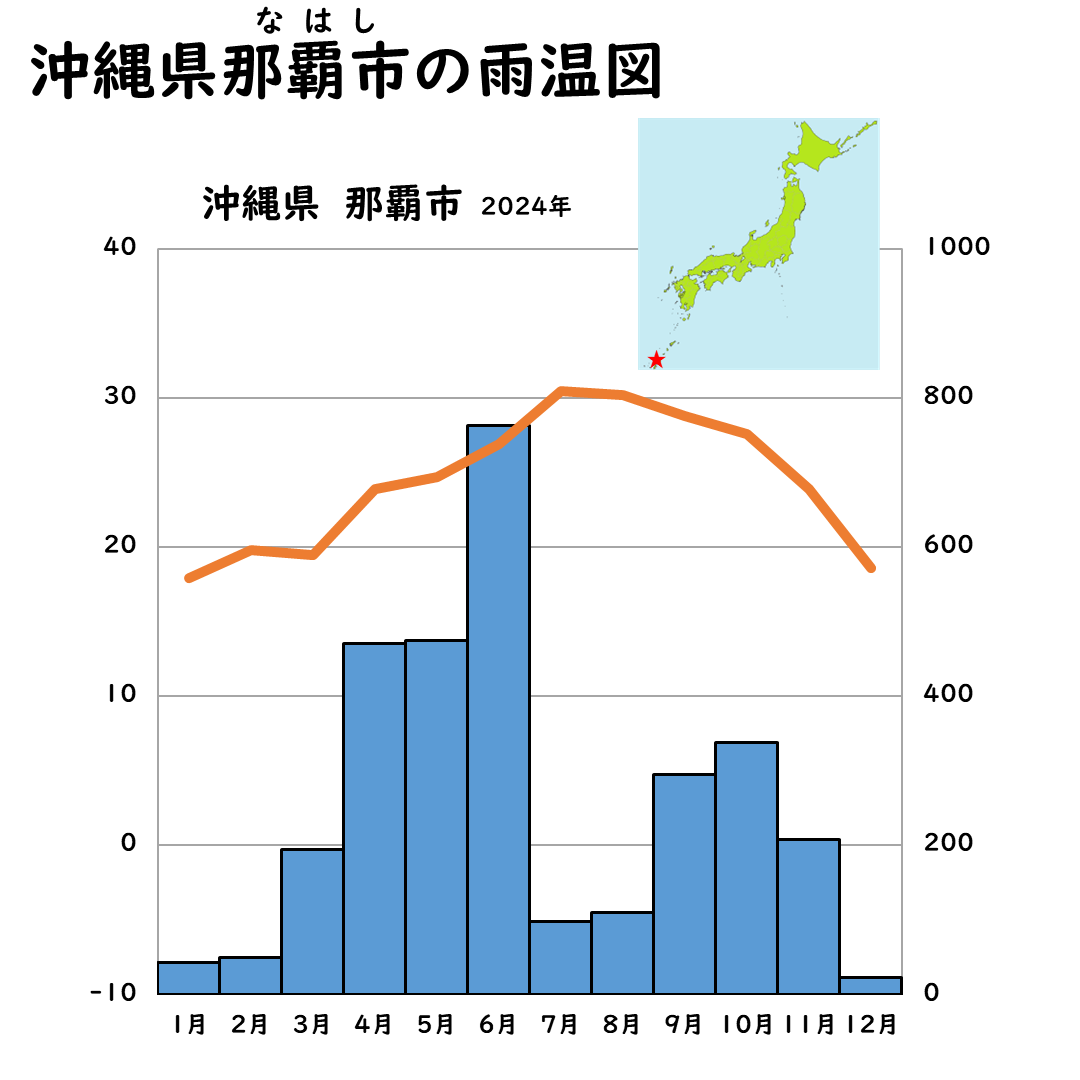

続いて,沖縄県那覇市の雨温図です。

冬でも平均気温が20℃前後!

降水量も多いよ!

気象庁HP:https://www.jma.go.jp/をもとにアスミラ作成

こんな感じで,

北海道と南西諸島の雨温図は

違いがわかりやすいですね。

日本海側と太平洋側でわける

実力テスト等では,

日本海側と太平洋側の雨温図が

混ざって出題される印象です。

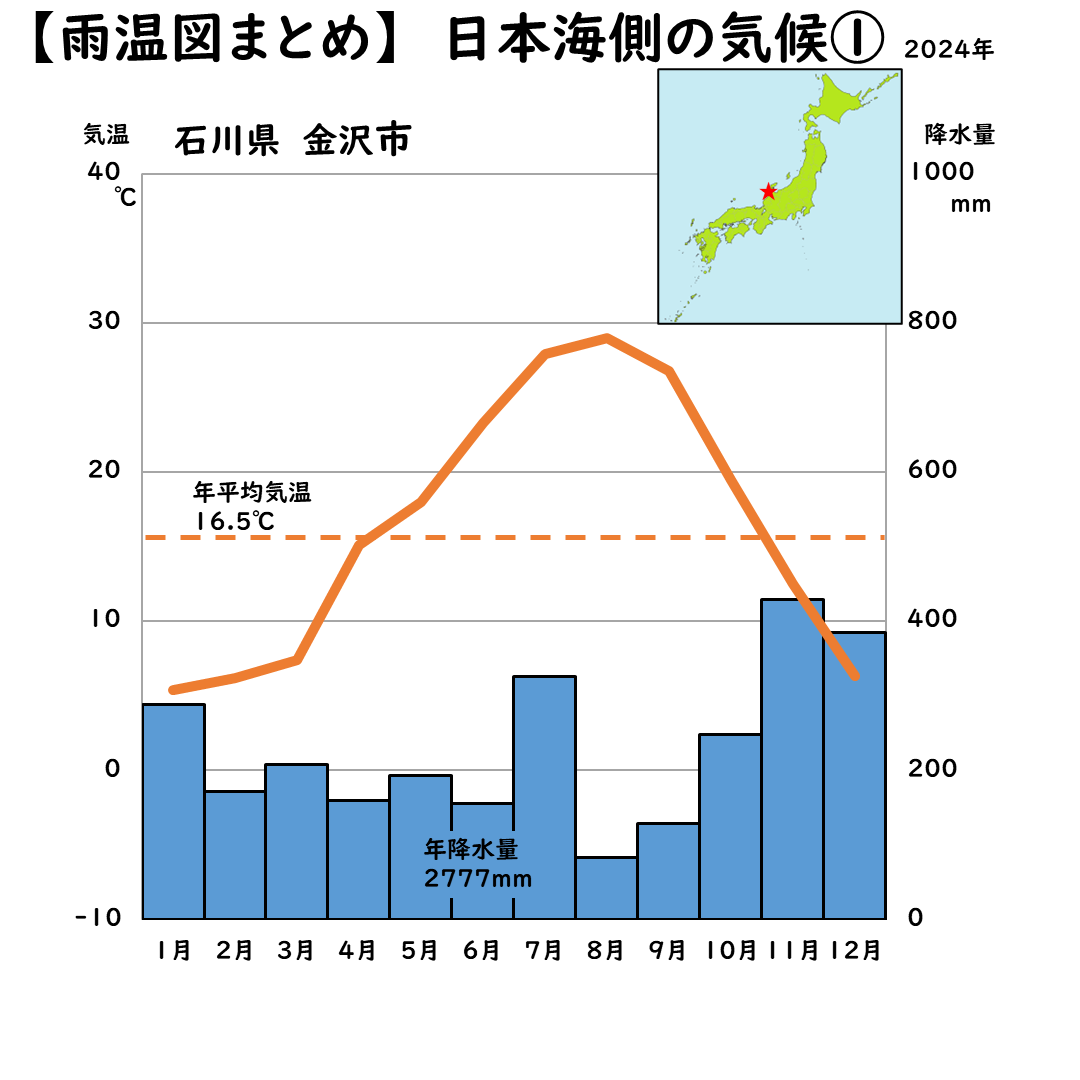

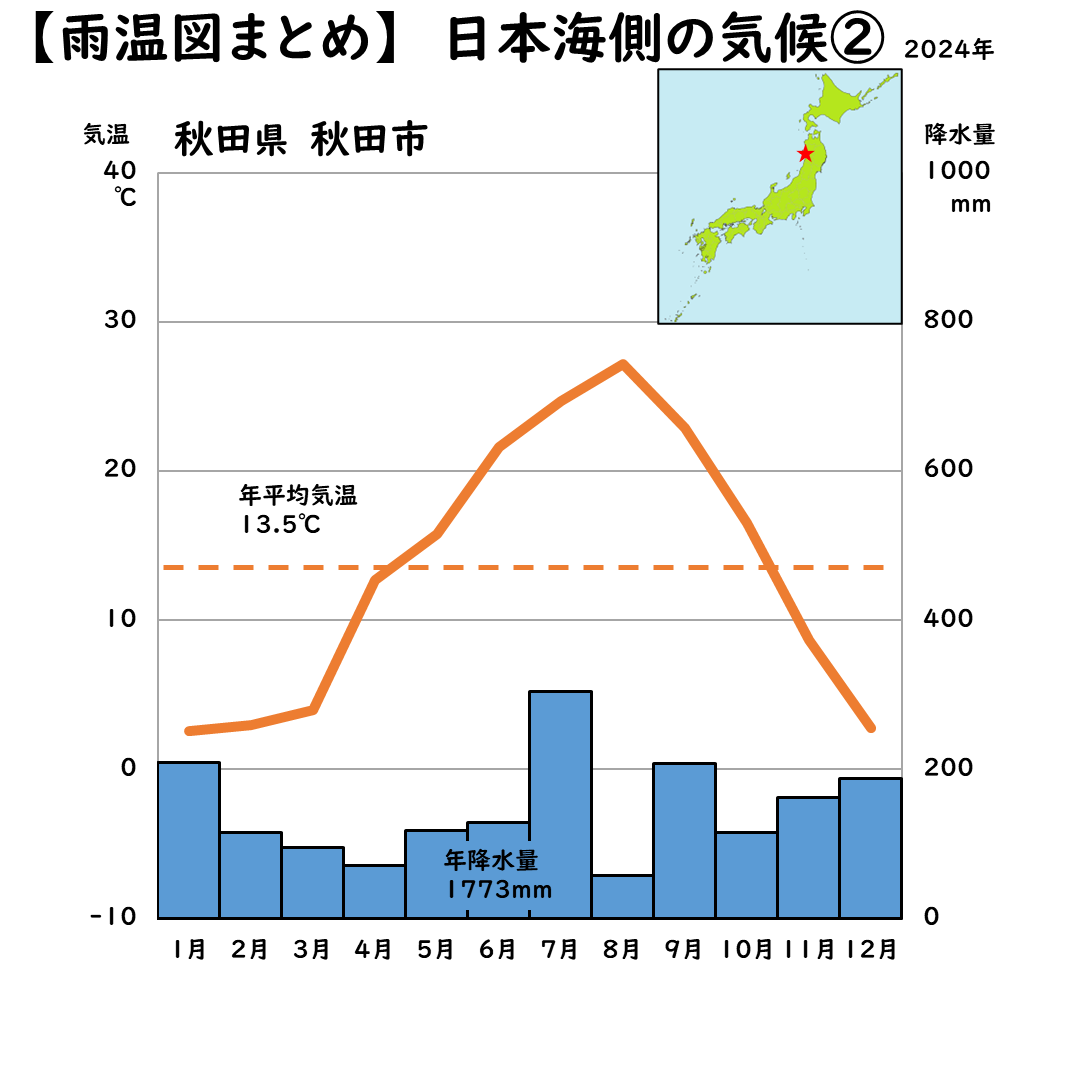

まずは日本海側の雨温図から。

これは石川県金沢市の雨温図です。

冬に雪がたくさん降るため,

冬の降水量が夏より多いですね。

ちなみに,金沢市は

石川県の県庁所在地です。

気象庁HP:https://www.jma.go.jp/をもとにアスミラ作成

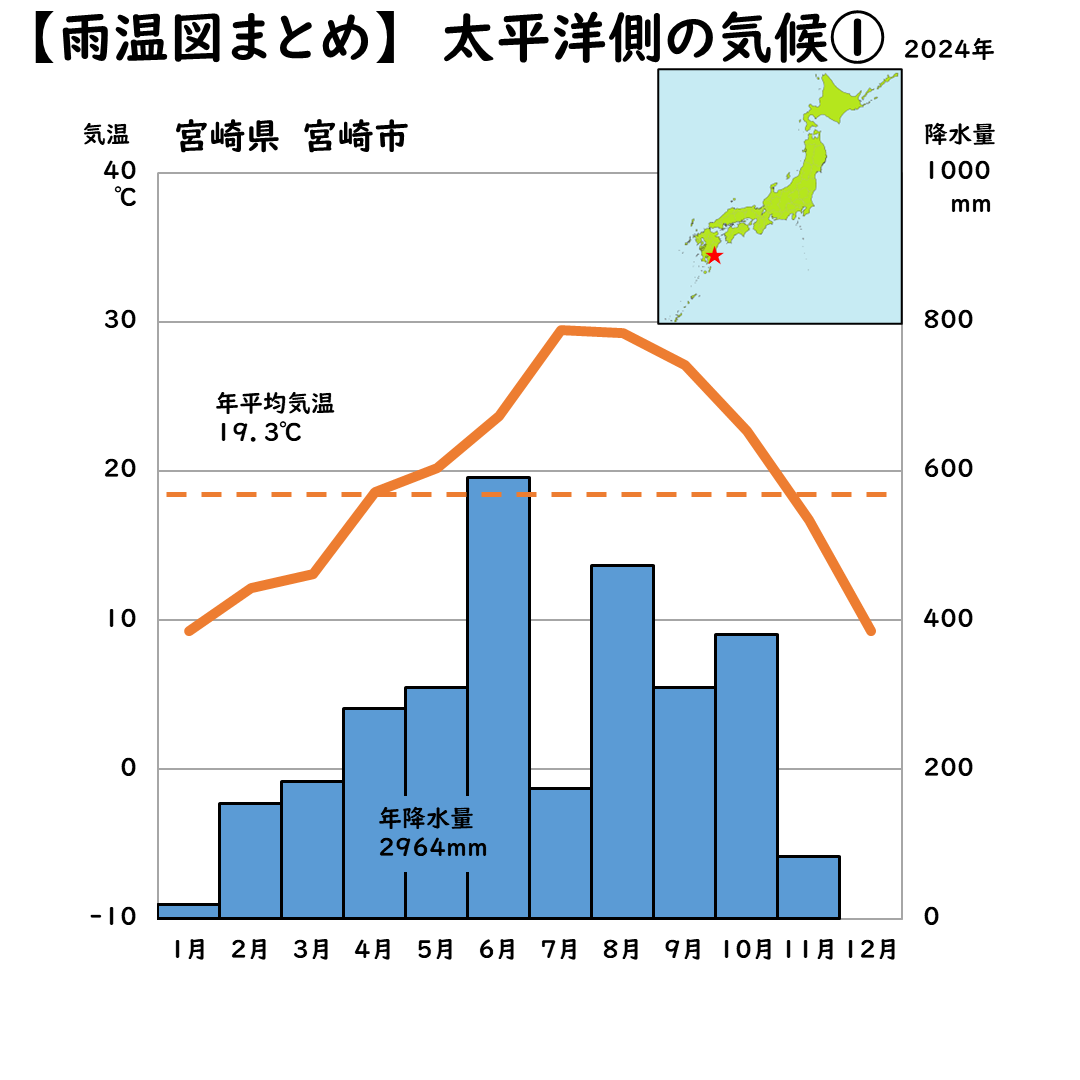

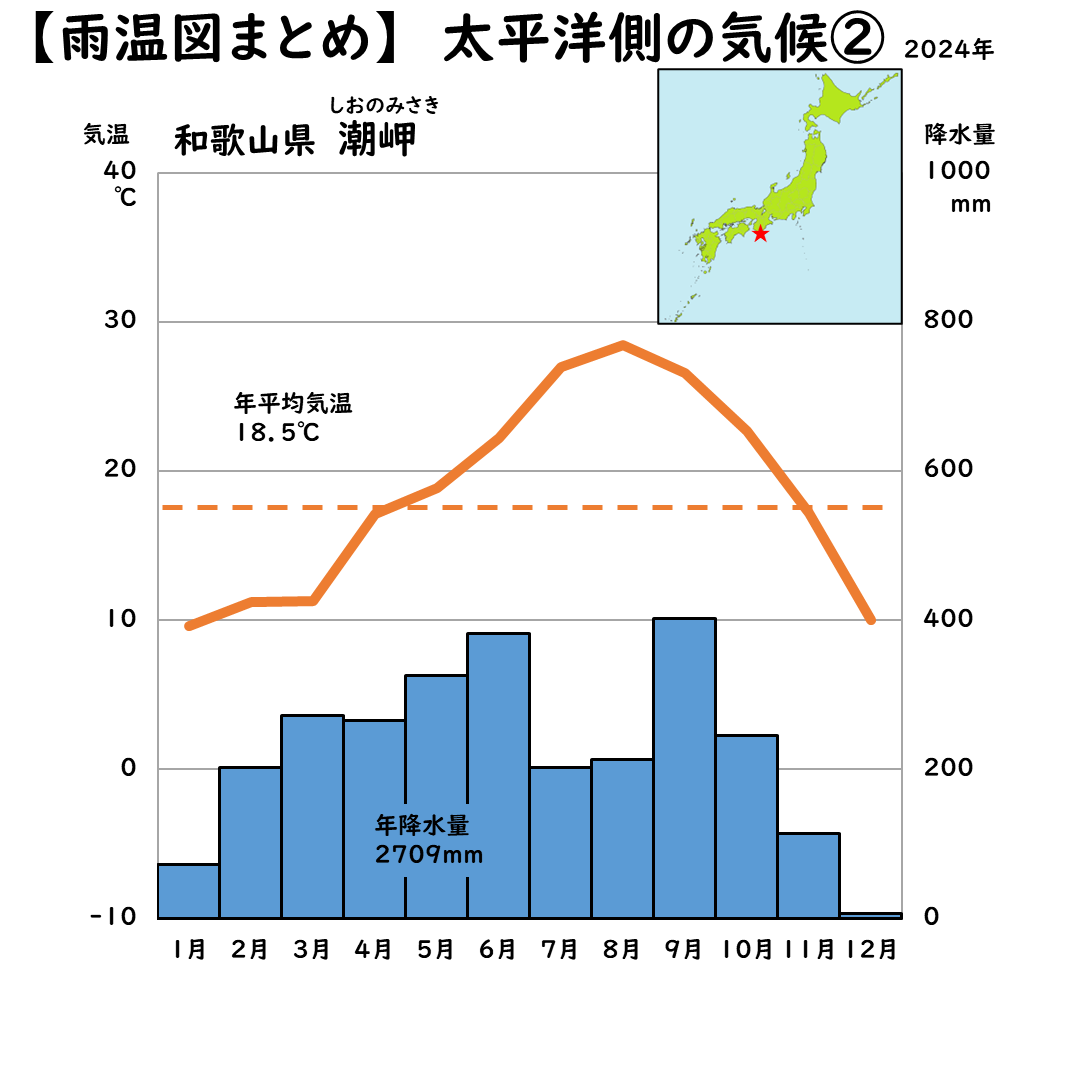

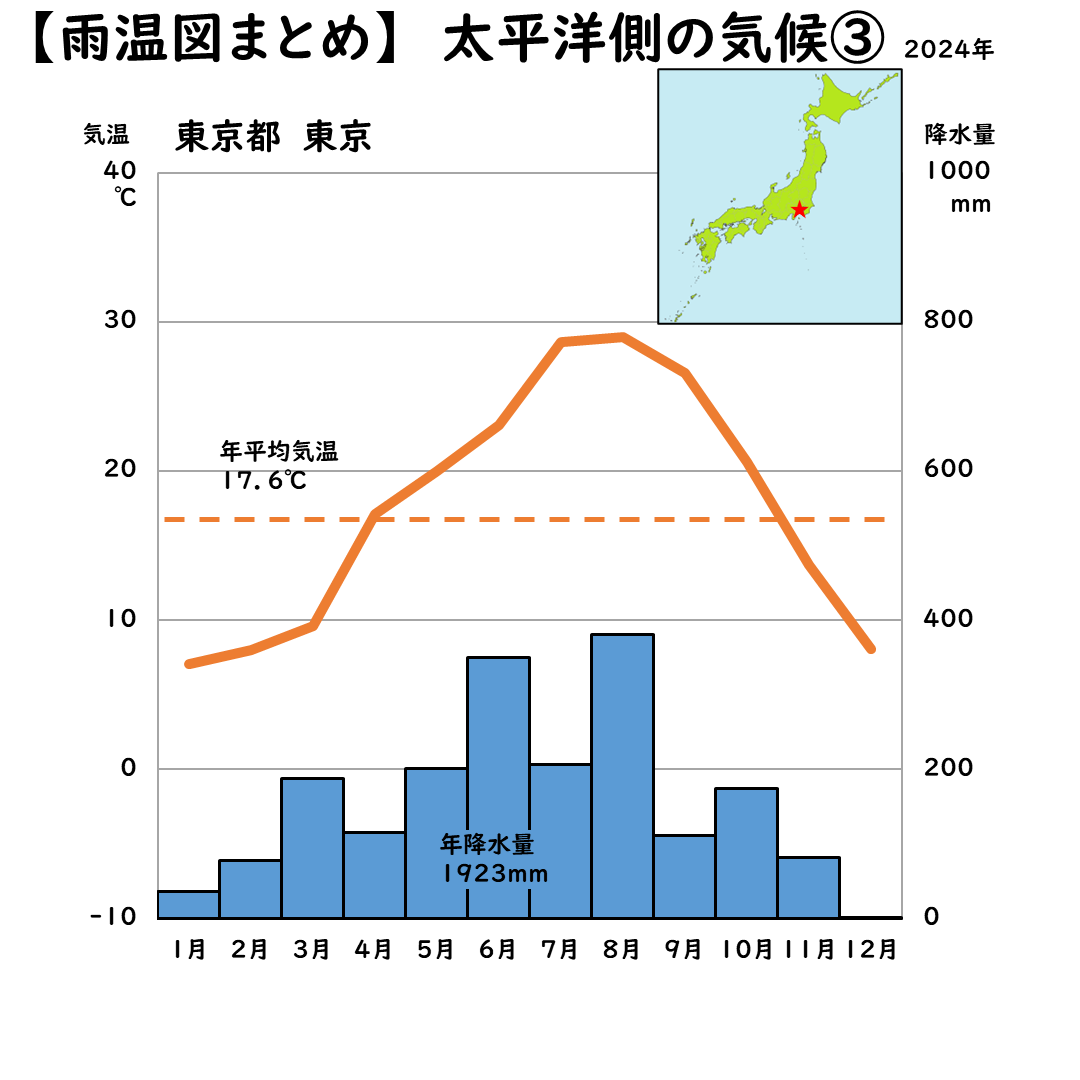

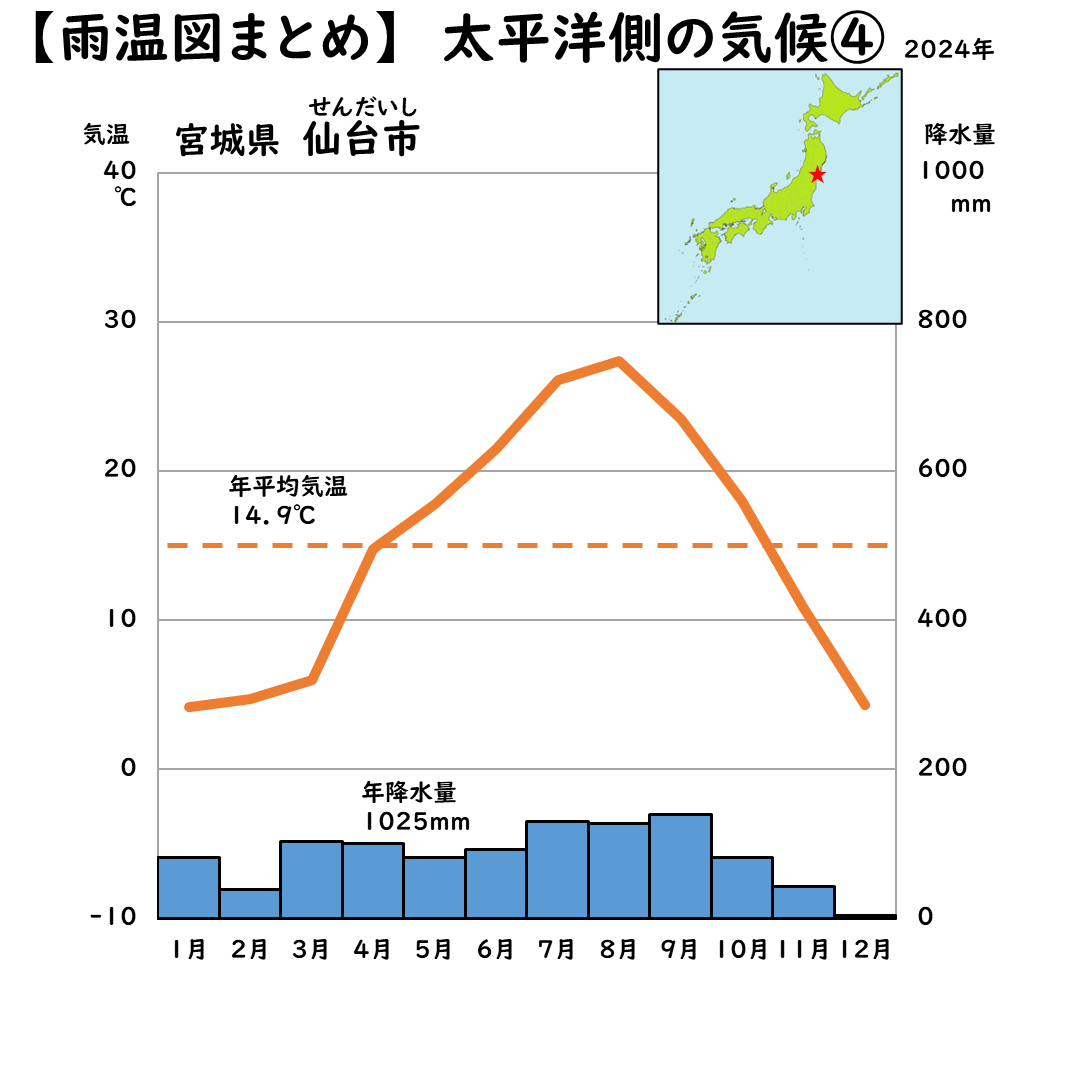

次は,太平洋側の雨温図です。

宮崎県宮崎市の雨温図。

気温も降水量も山型。

夏の降水量が多いね!

気象庁HP:https://www.jma.go.jp/をもとにアスミラ作成

九州は太平洋側の気候の中でも

わりと冬も温暖なところが多いです。

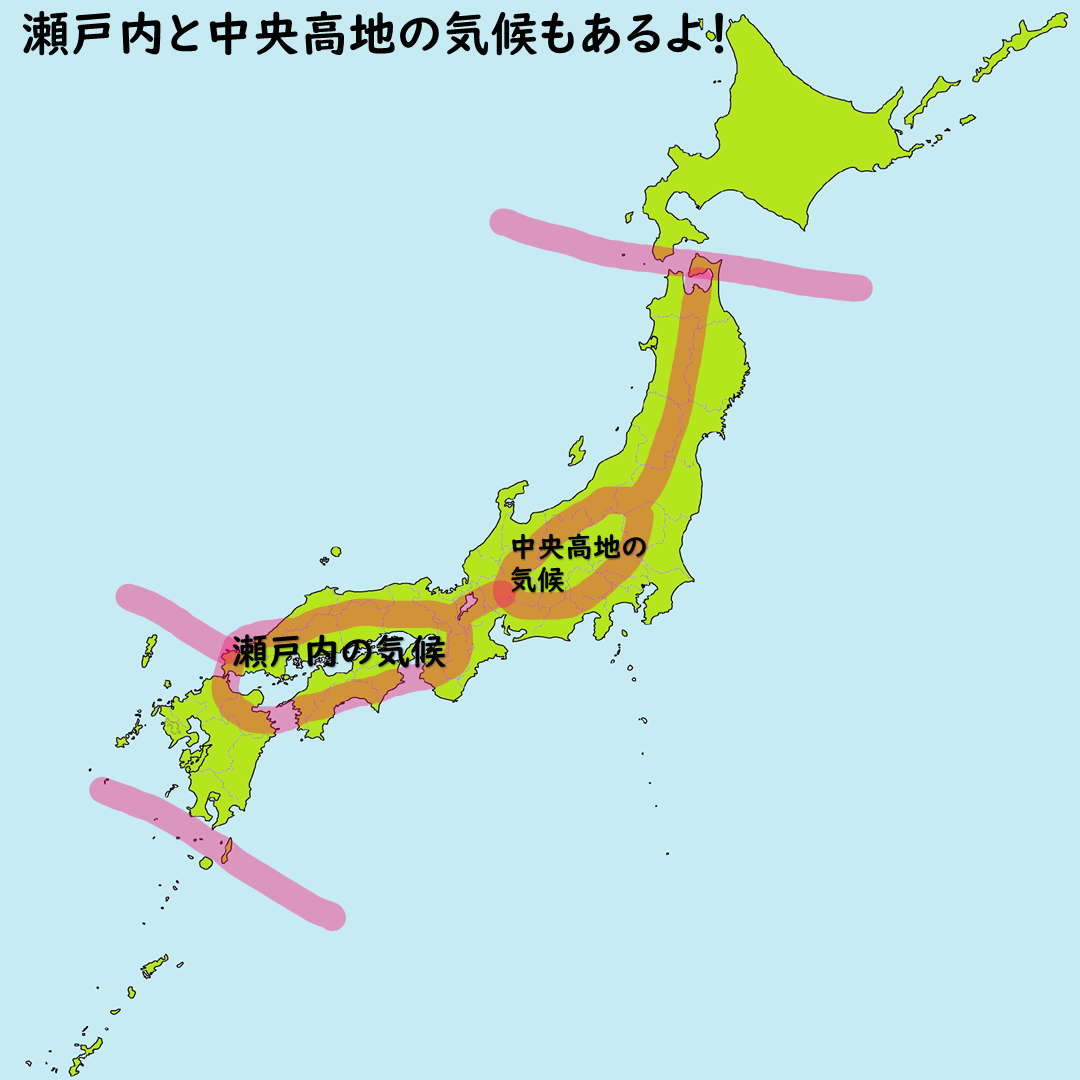

瀬戸内と中央高地もあるよ!

瀬戸内と中央高地の気候も

忘れてはいけません。

難しめのテストになると

こっそり混ざって出題されます。

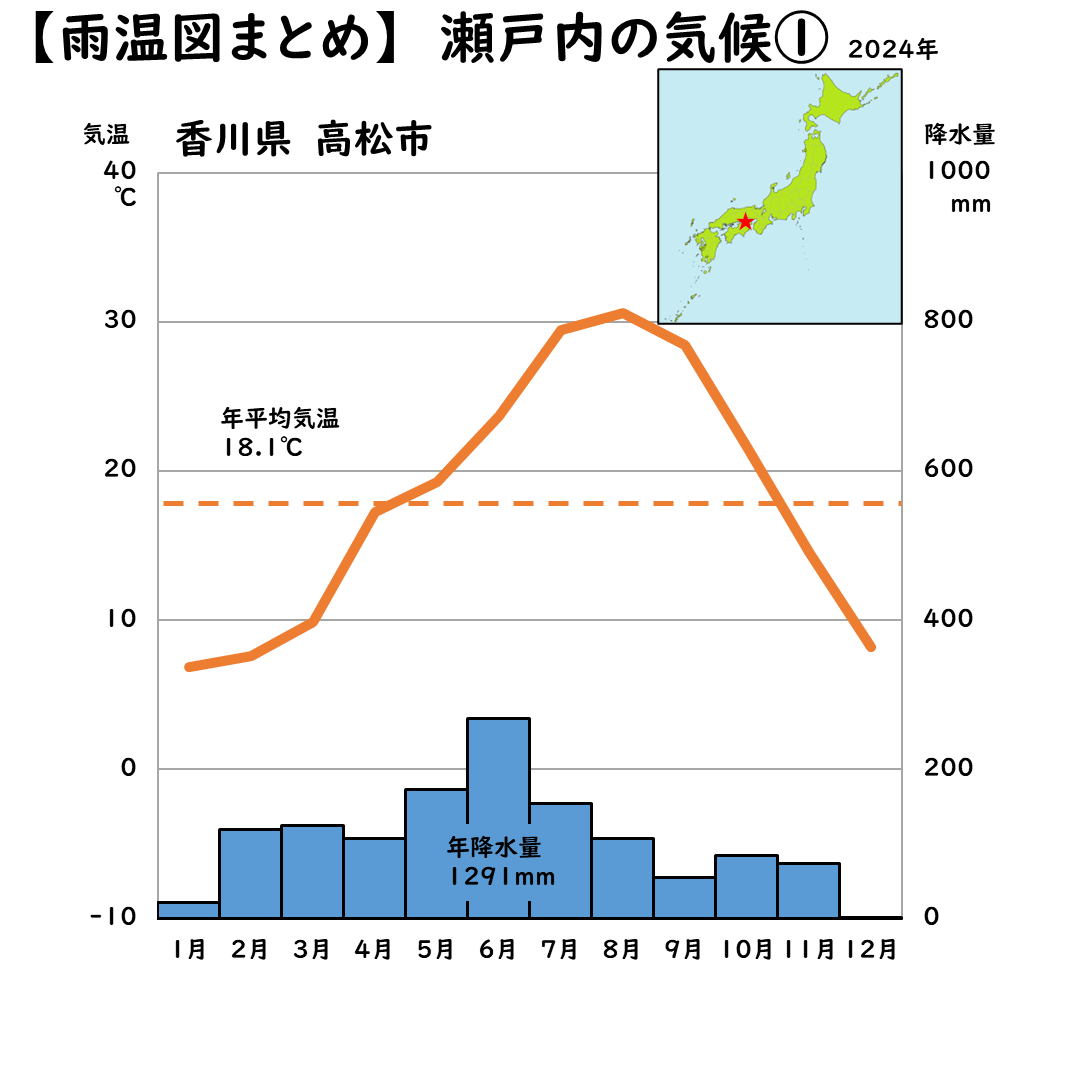

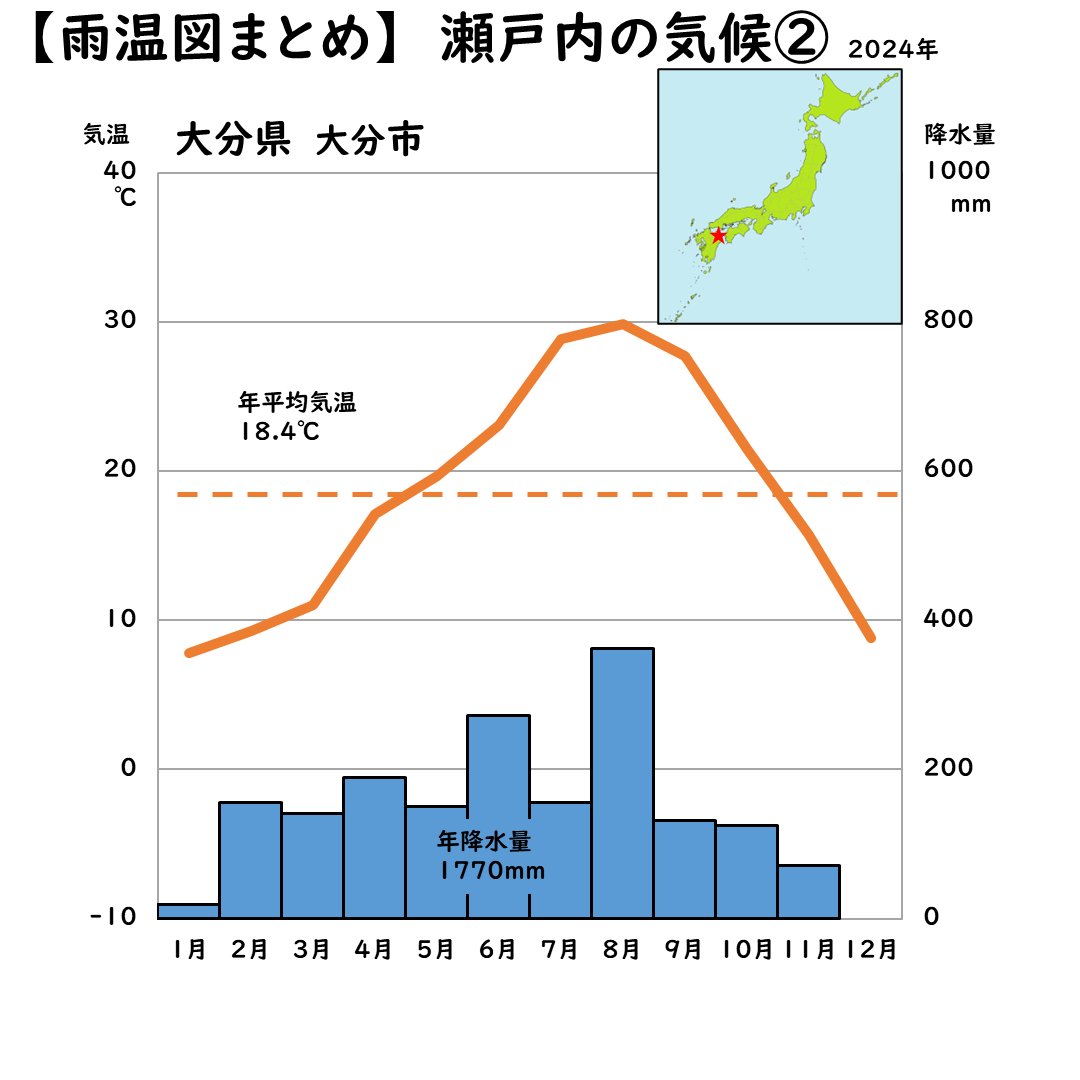

まずは瀬戸内の気候ですが,

太平洋側の雨温図よりも

少し降水量が少ない。

これが特徴です。

これくらいしか違いがないけど,

それだけにわかりやすい。

次の雨温図は香川県高松市。

高松市は県庁所在地です。

太平洋側の雨温図と比べると,

気温グラフは山型だけど,

降水量が少なめなので

ゆるやかで低めの山型グラフかな?

けっこうわかりやすいのではと。

気象庁HP:https://www.jma.go.jp/をもとにアスミラ作成

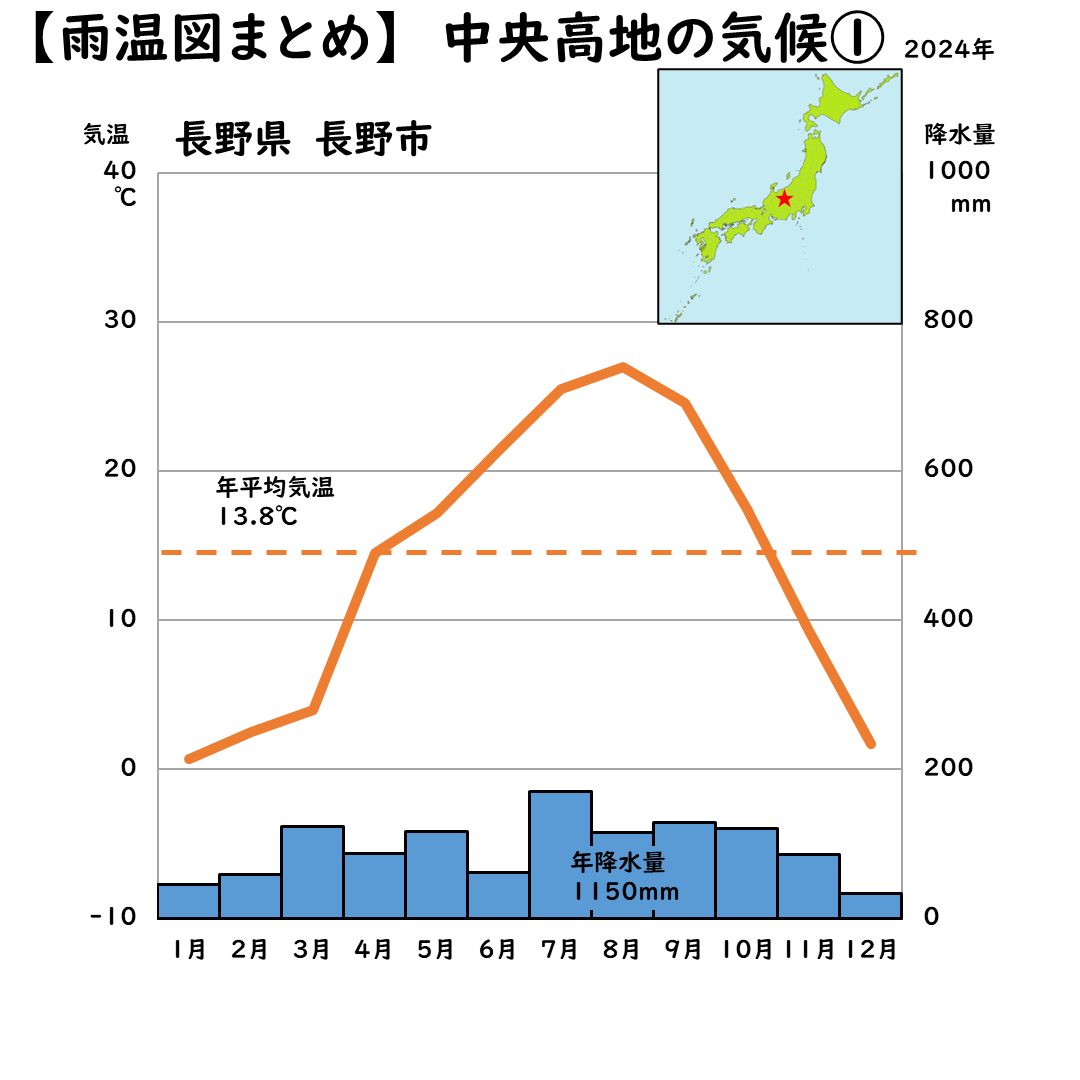

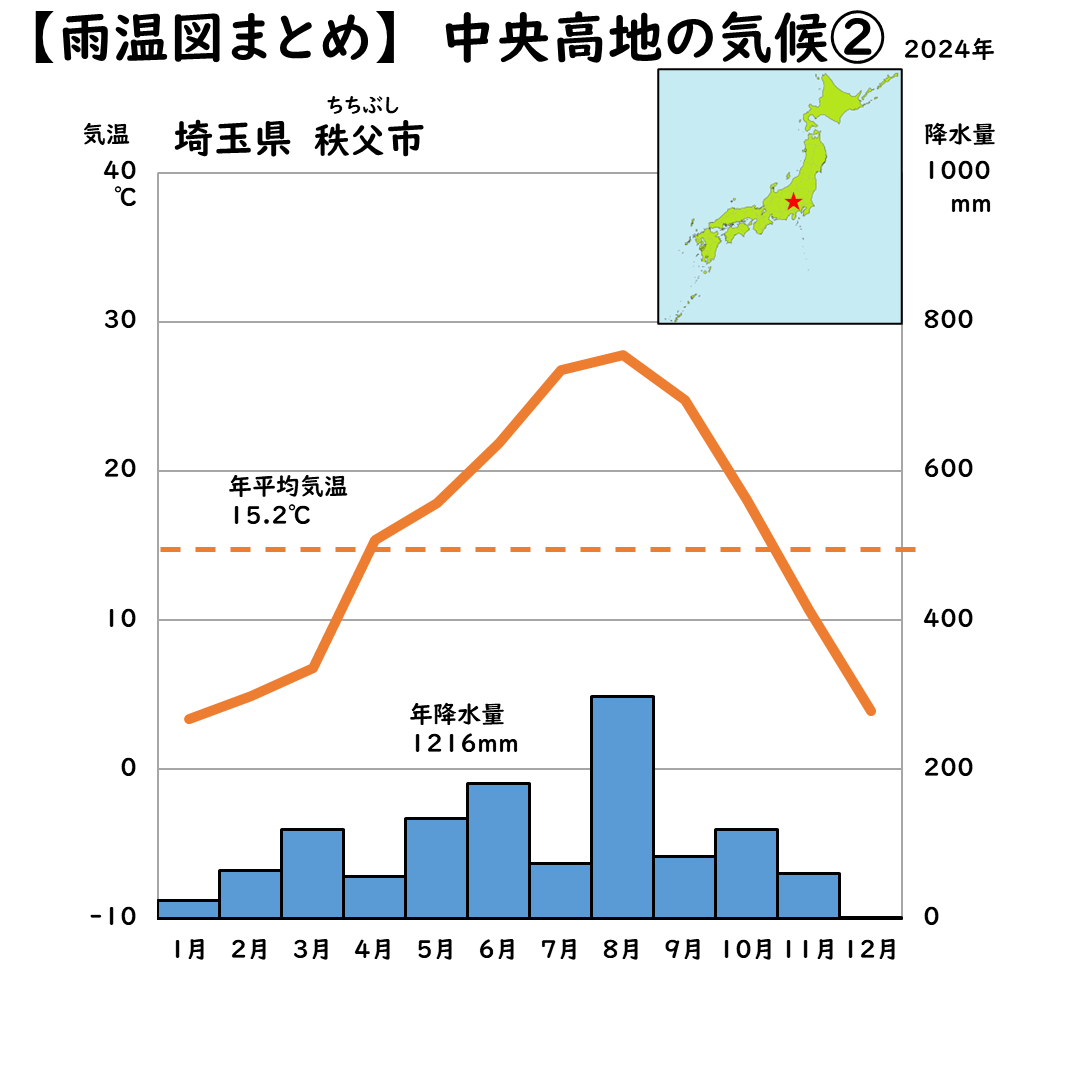

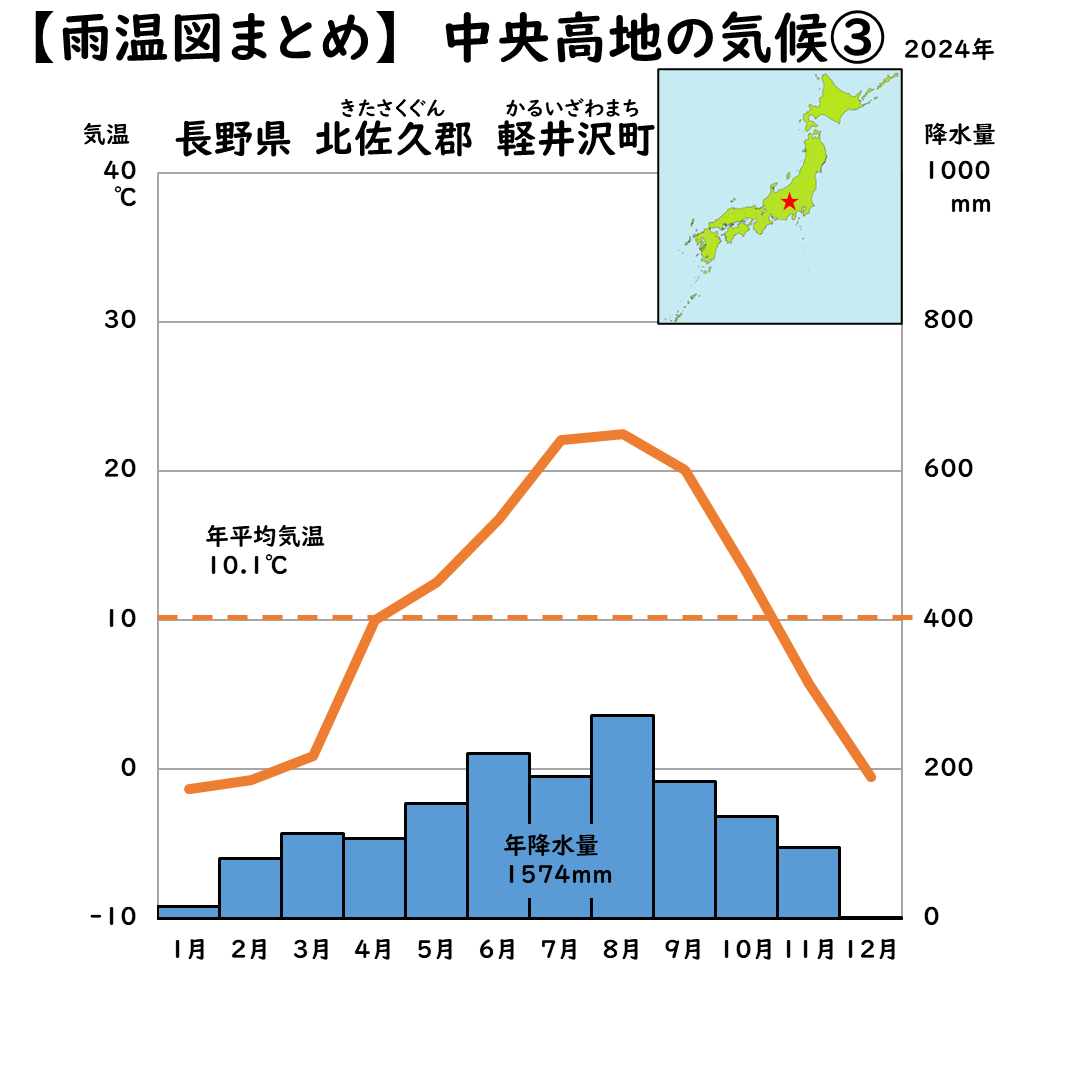

続いて中央高地の雨温図。

長野県長野市を例にします。

長野市は長野県の県庁所在地だよ!

中央高地はまさに

山に囲まれた山の中で

場所によっては

冬は平均気温が0℃以下。

長野市も平均0℃近いですね。

夏はそれなりに気温が上がり,

夏暑く,冬寒い。

季節で寒暖差が他よりもあります。

そして降水量も少なめ。

山々に守られて,

あんまり雨は降りません。

気象庁HP:https://www.jma.go.jp/をもとにアスミラ作成

瀬戸内と中央高地の違いは?

と聞かれますと。

瀬戸内の平野に対して

山の中の中央高地は

もう標高が全然違うわけですが,

冬の平均気温の違いがわかりやすいです。

やはり中央高地の冬は

平均気温0℃近いです。

降水量は瀬戸内も中央高地も

どちらも少なめなんですよね。

日本の気候のまとめ

日本の気候帯6つ。

それぞれを雨温図のみで振り返ります。

クリックすると

どんどん雨温図が切り替わるよ!

比べてみると楽しいよ!

気象庁HP:https://www.jma.go.jp/をもとにアスミラ作成

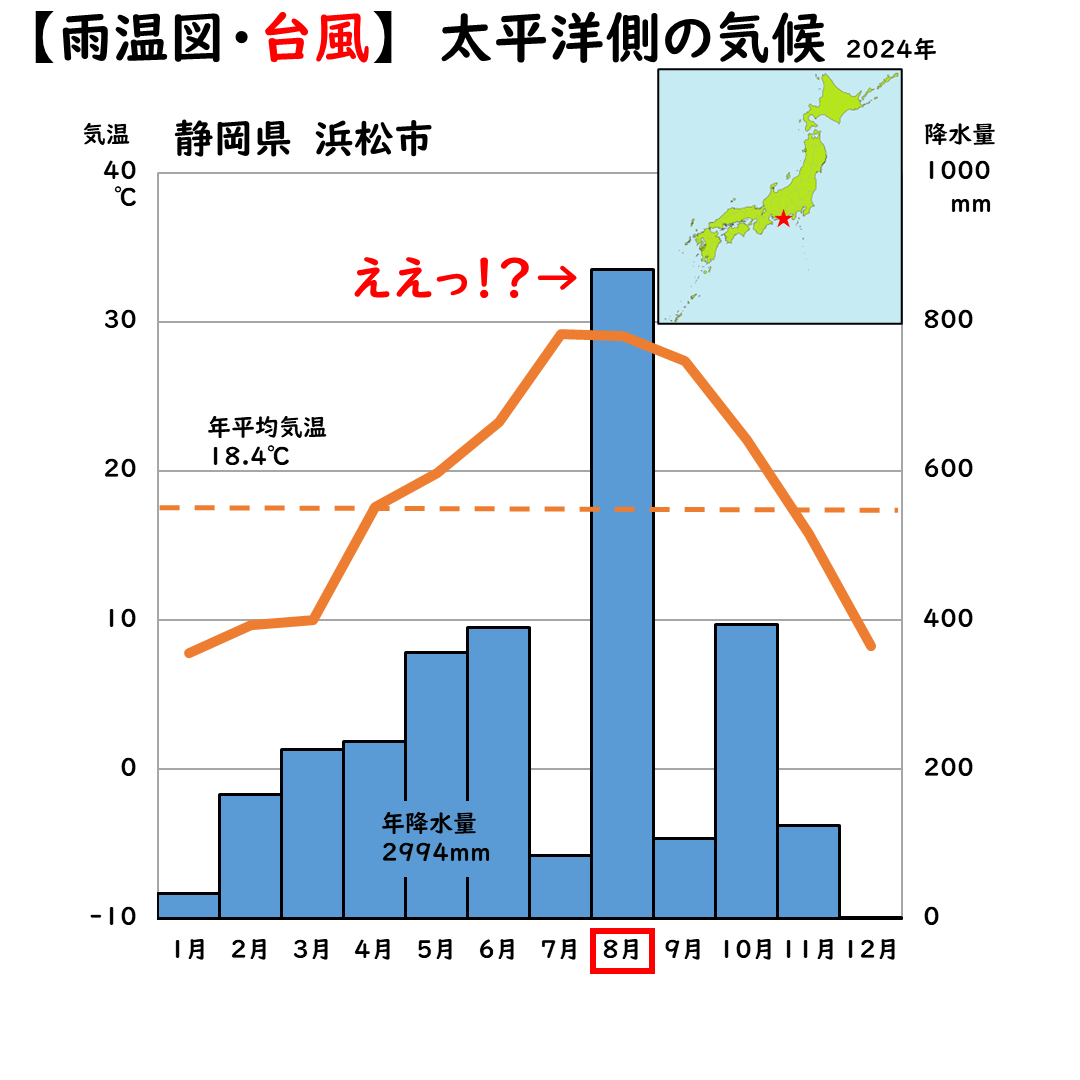

【番外編】台風が来ると…

次の雨温図をご覧ください。

静岡県浜松市の2024年データです。

気象庁HP:https://www.jma.go.jp/をもとにアスミラ作成

8月の降水量が

おかしいんですよね。

降水量が多い,多すぎる!

何回もデータをチェックしちゃった☆

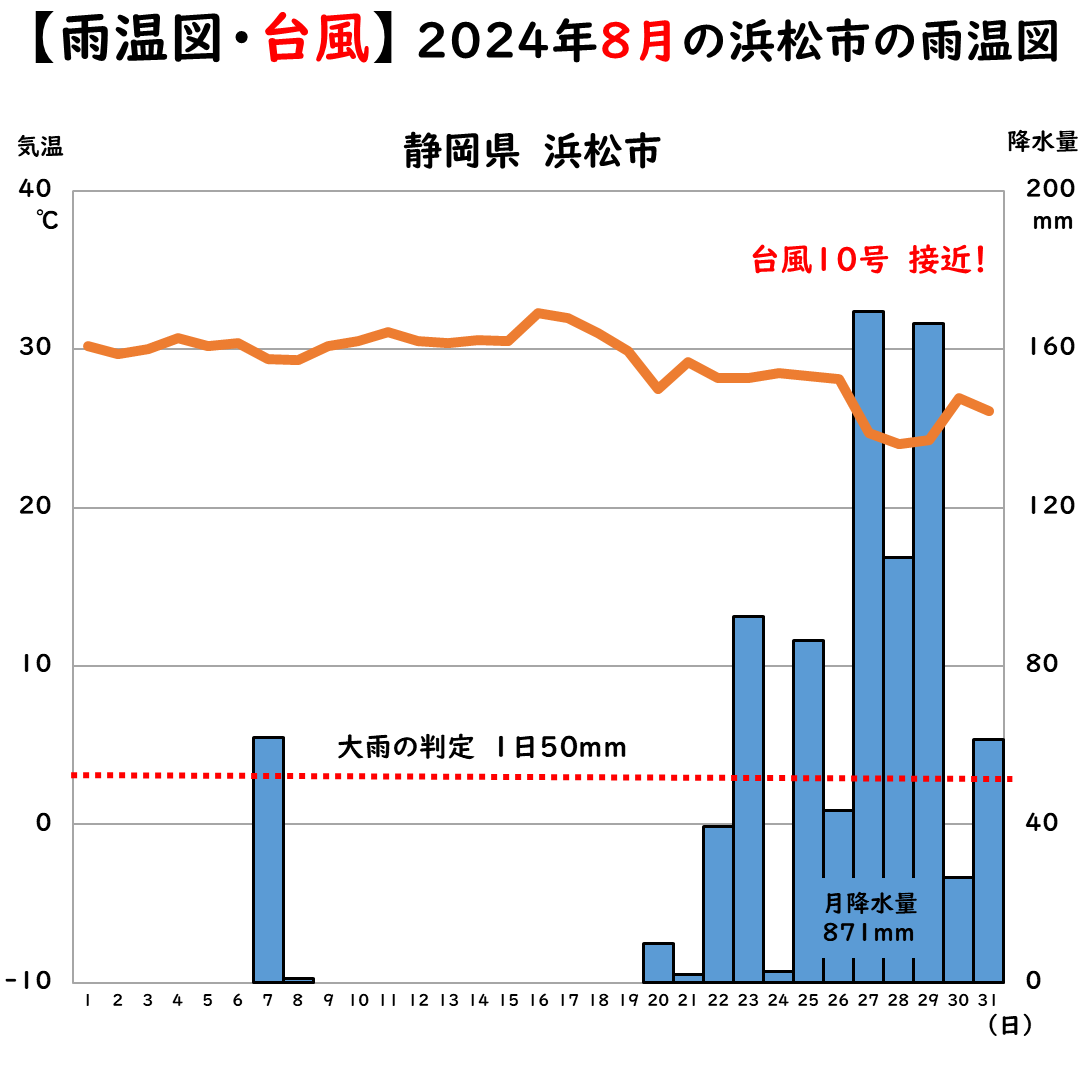

気になったので,

2024年8月だけの浜松市の雨温図も

作ってみました。

気象庁HP:https://www.jma.go.jp/をもとにアスミラ作成

ちょうど8月下旬に

たくさん雨が降っていて。

過去のニュースを調べたところ,

台風10号が通過していまして。

大雨の判定を軽く超える降水量!

こんな感じで,

気象情報は生のデータだから,

年によっては

全然違うデータだったり。

ビックリするような

雨温図が出来上がることがある☆

だから,単純に

雨温図当てクイズ!

みたいな問題はテストでは

少し出しにくかったりします。

クイズのレベルならいいけどね☆

そもそも,

雨温図の違いだけ覚えても

あまり意味はないかも。

これからの日本が

毎年,異常気象だらけだったら

雨温図だけのテストは作りにくいし。

だから,

雨温図だけを見分ける知識よりも,

気候や地形をいかした農業,

その気候での生活や工夫など。

気候 + 農業 みたいに

掛け合わせて深めると

テスト対策で使えるよ!

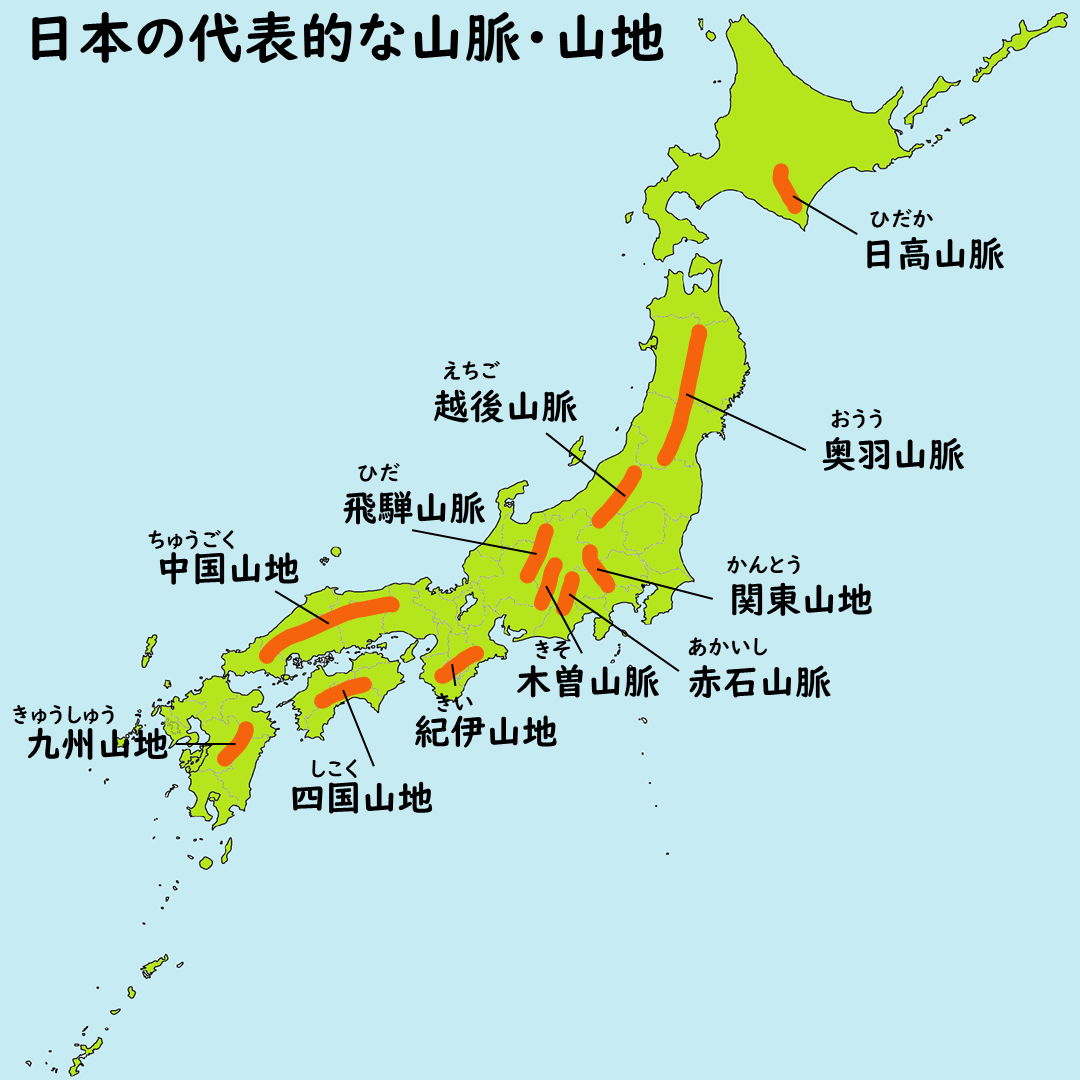

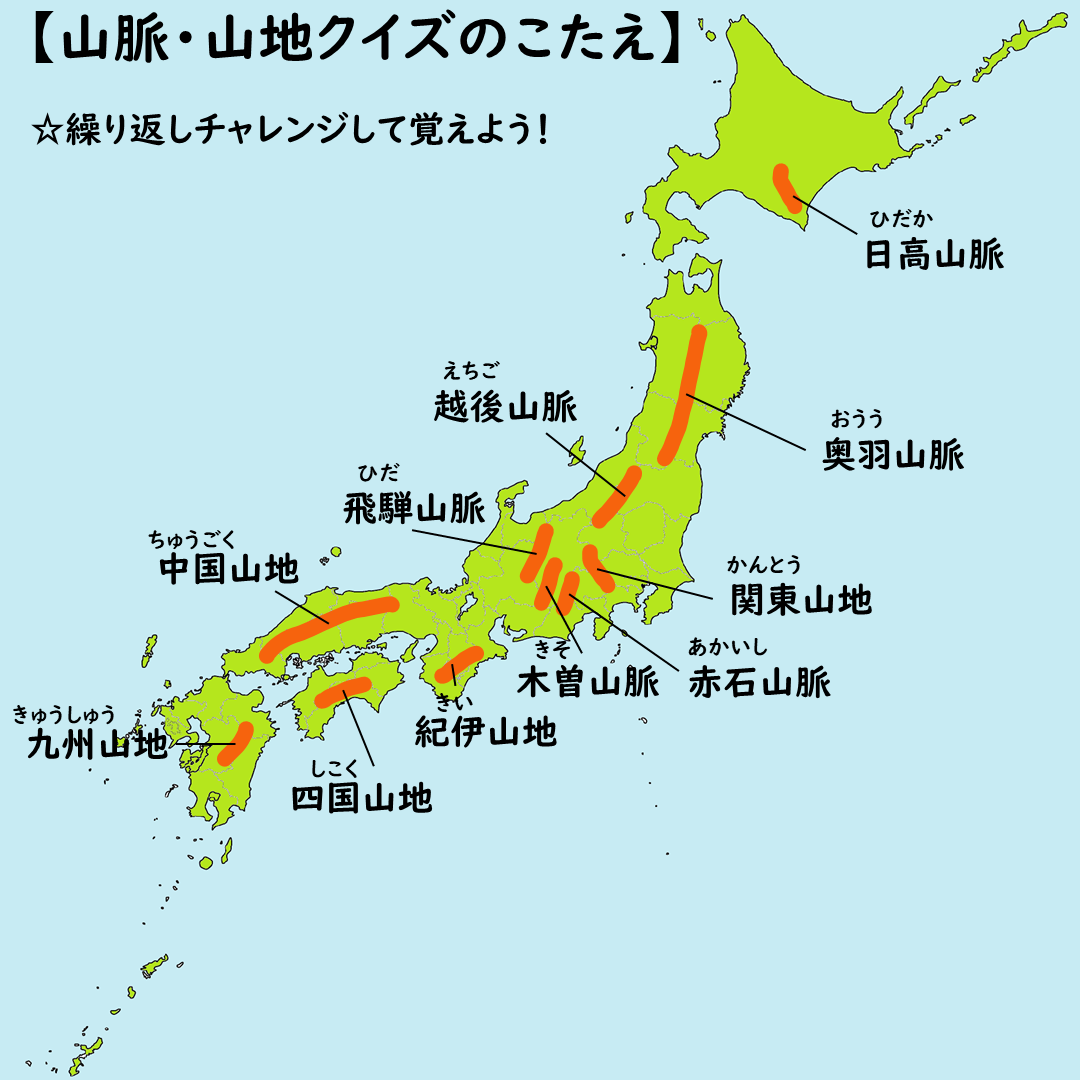

日本の山々,季節風をまとめよう

ここからは,

日本の代表的な山脈や山地,

季節風や海流について

まとめていきます。

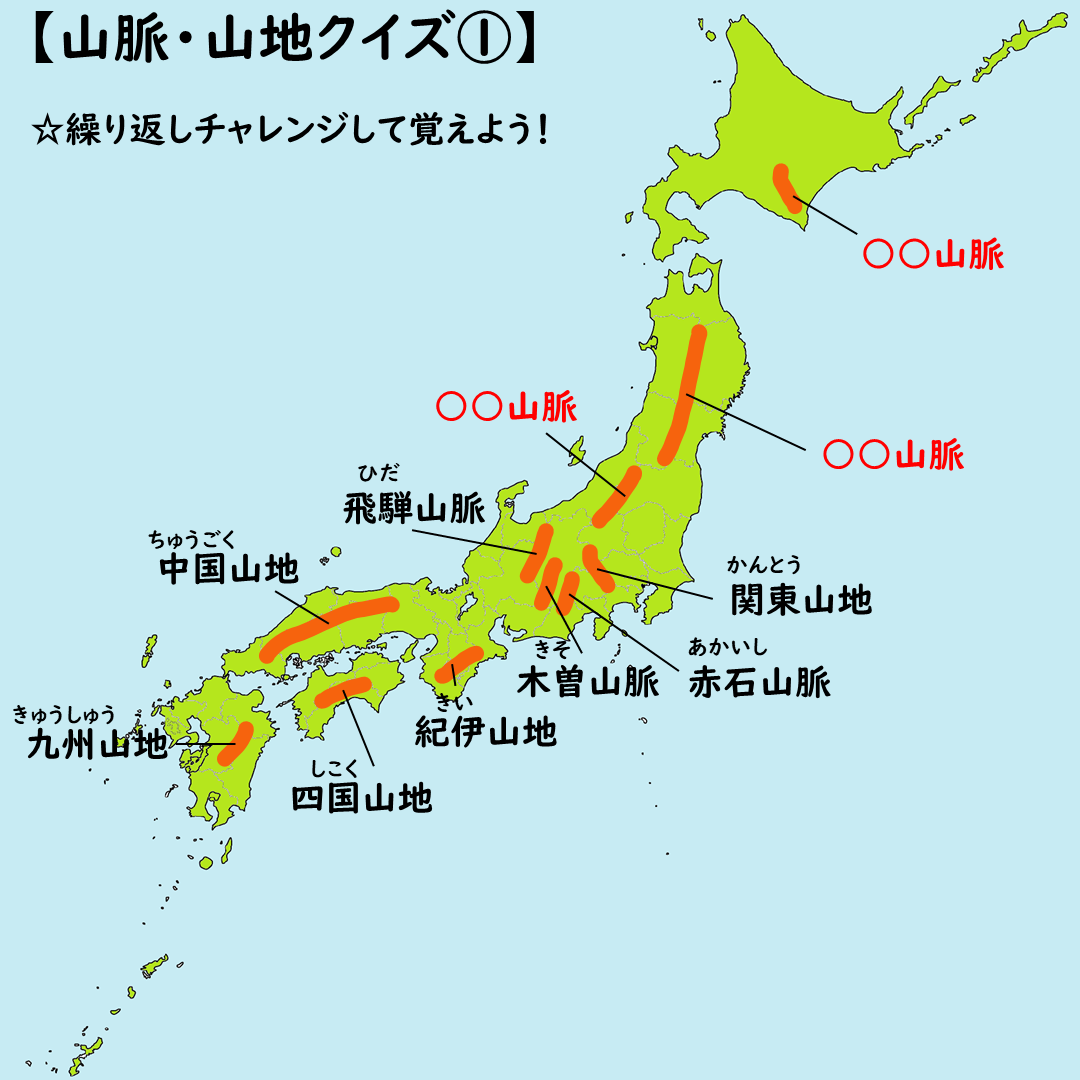

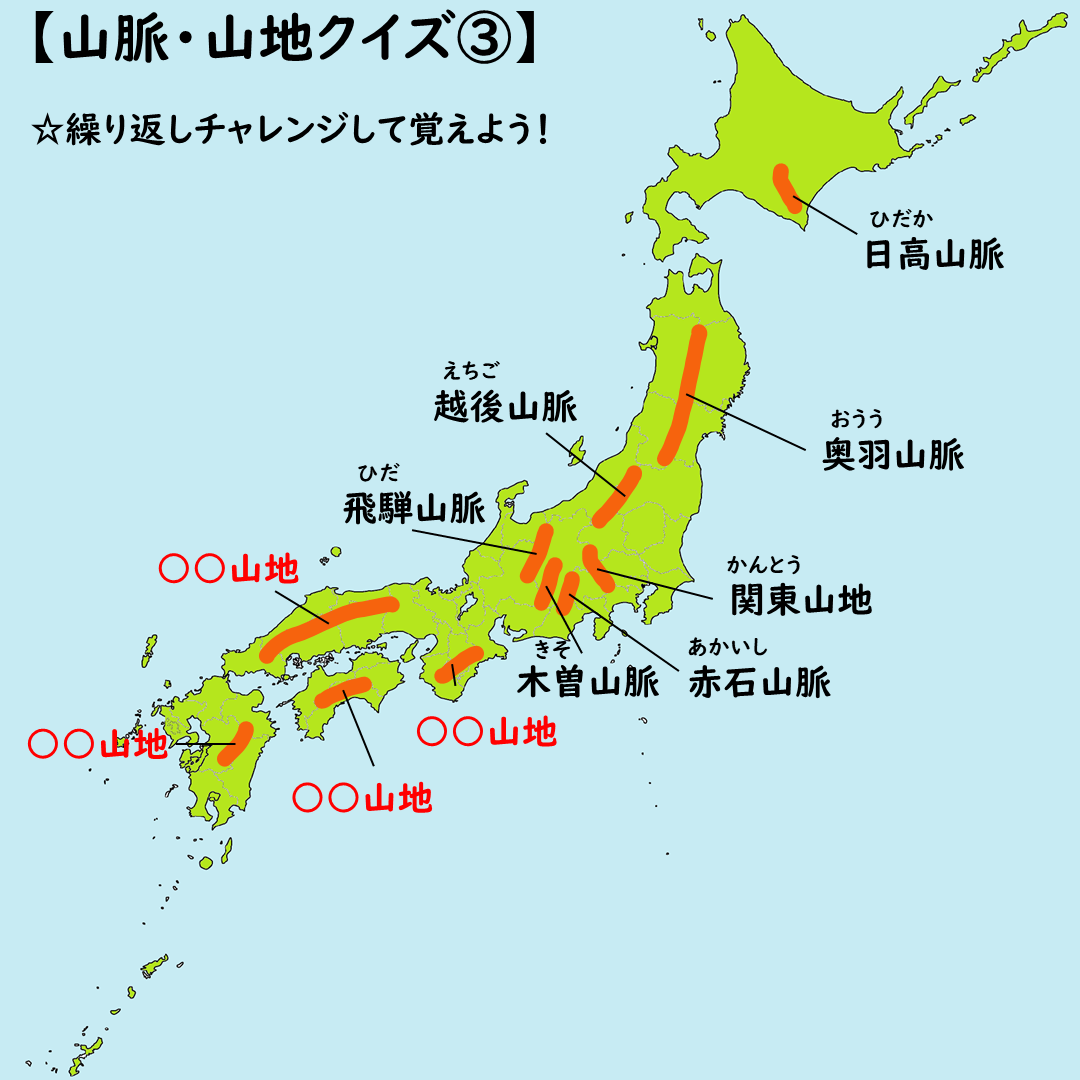

日本の代表的な山脈・山地

日本って山ばかり。

テストでも問われそうな

代表的な山脈や山地を

図にしました。

次はクイズだよ!

【クイズ】山脈・山地を覚えよう

山脈をいくつか隠しているよ!

クイズは場所を変えて3パターン。

クリックして画像を切り替えて

チャレンジしてみてね!

繰り返して身に付けよう!

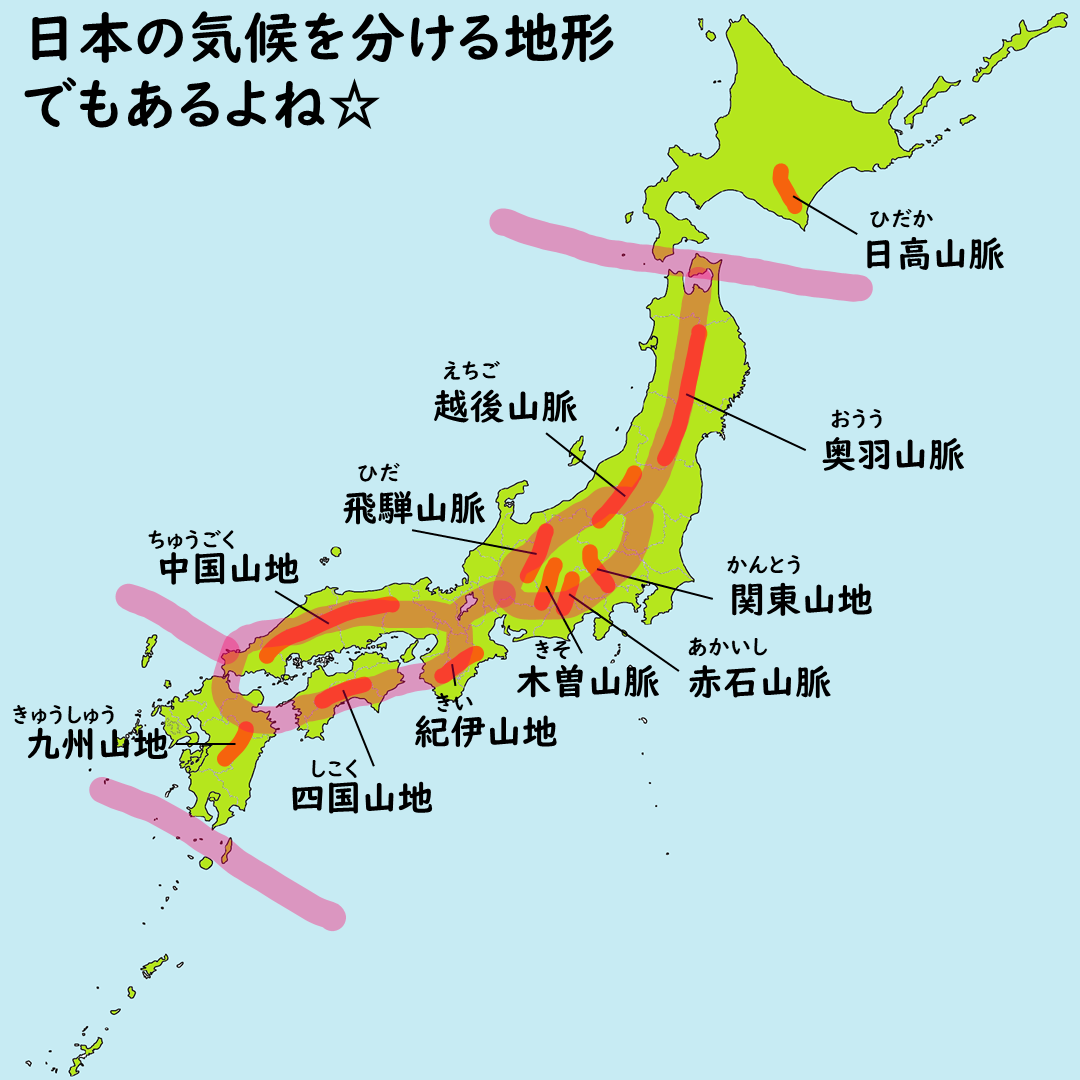

これら代表的な山脈や山地は

日本の気候を分ける地形でもあります。

気候をわける線と山脈などを

合わせるとこんな感じです。

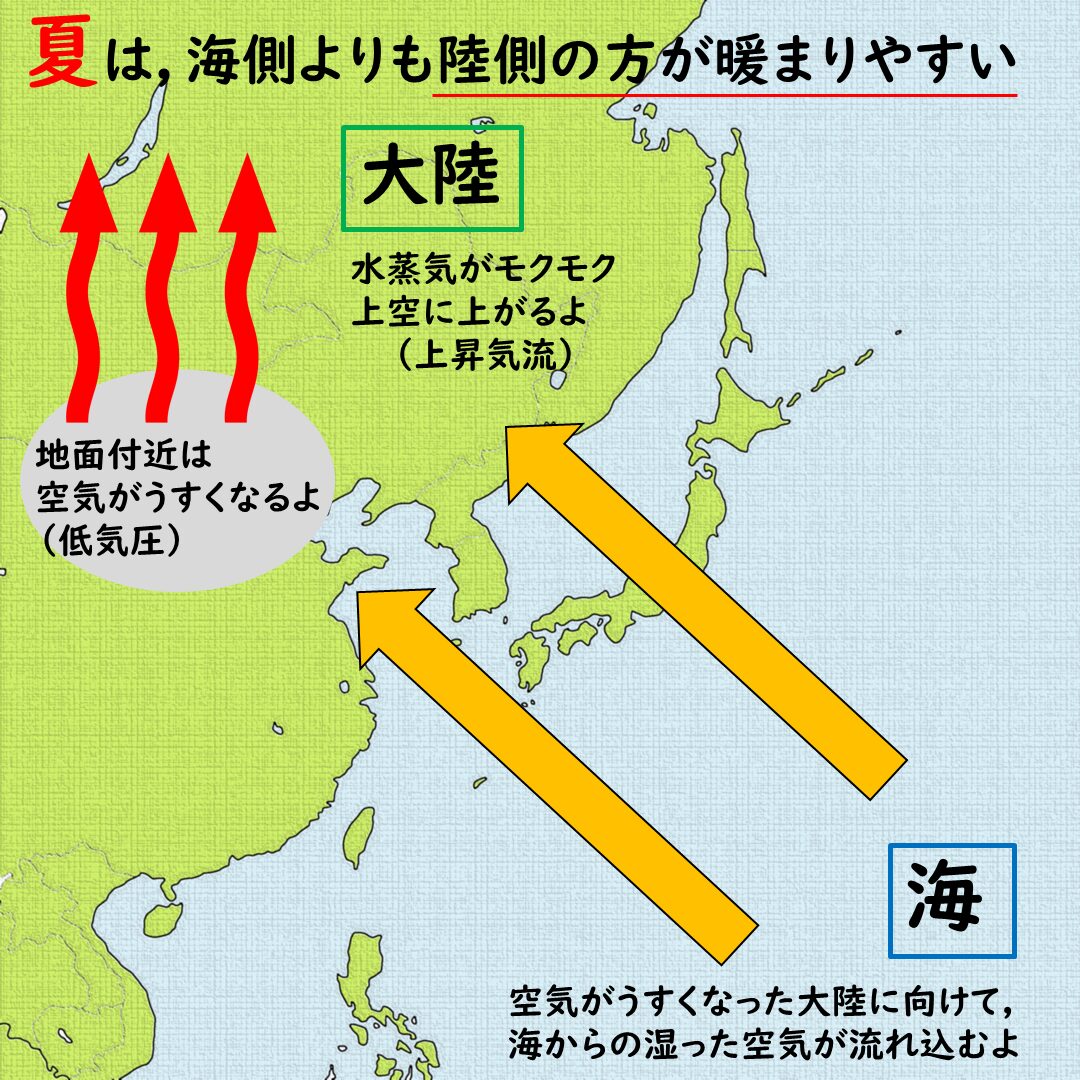

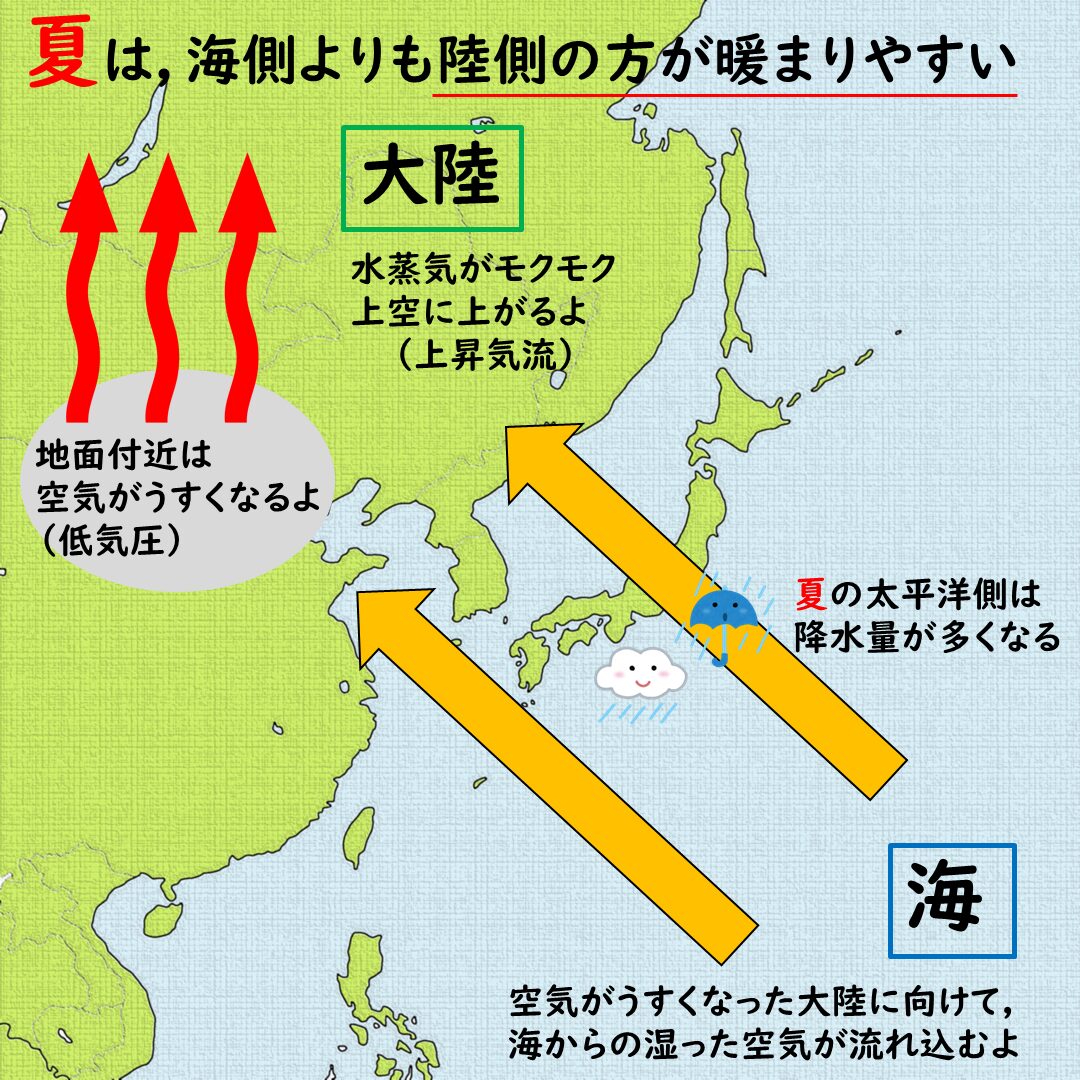

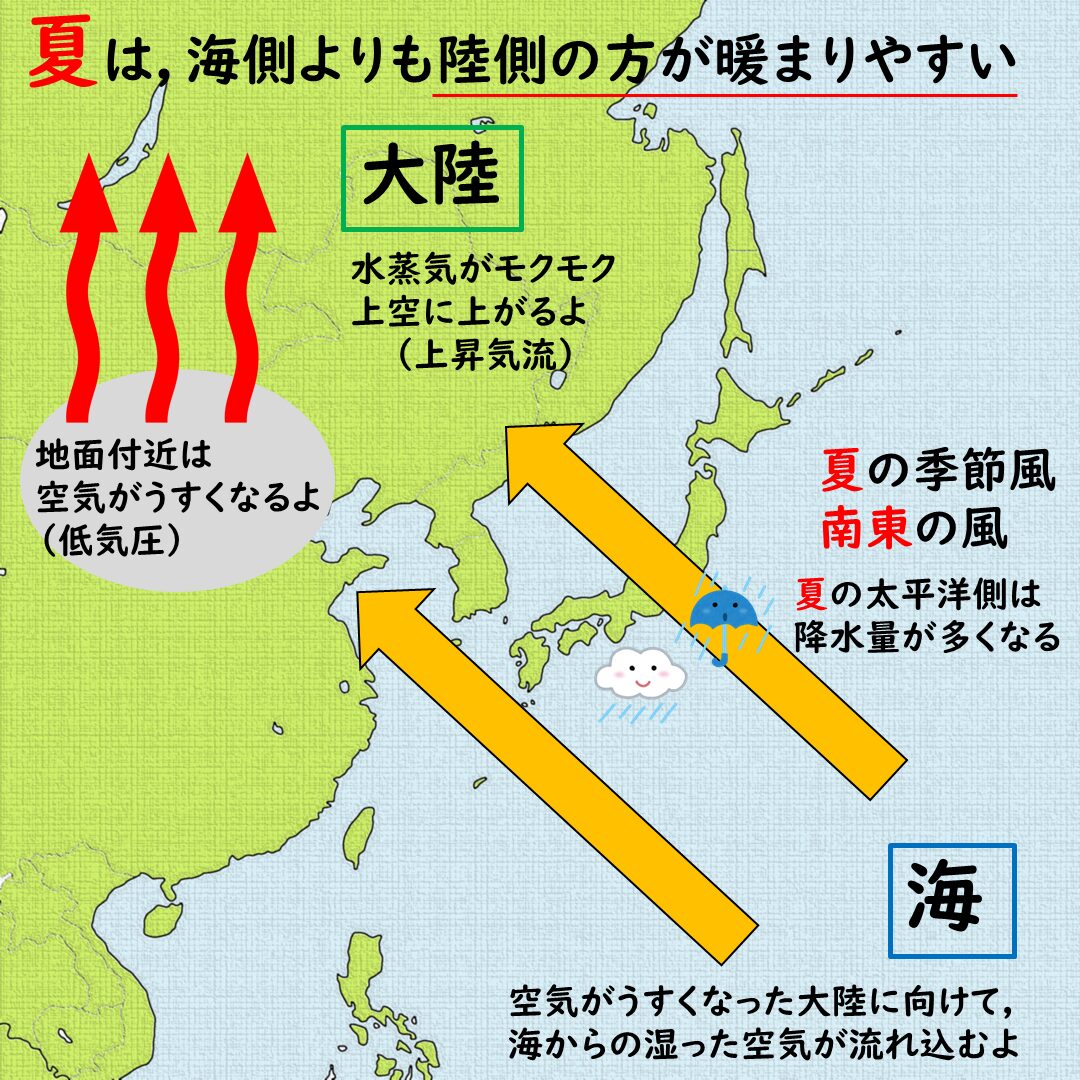

季節風のしくみ

日本は全体的には温帯で

四季があります。

みなさんはどの季節が好きですか?

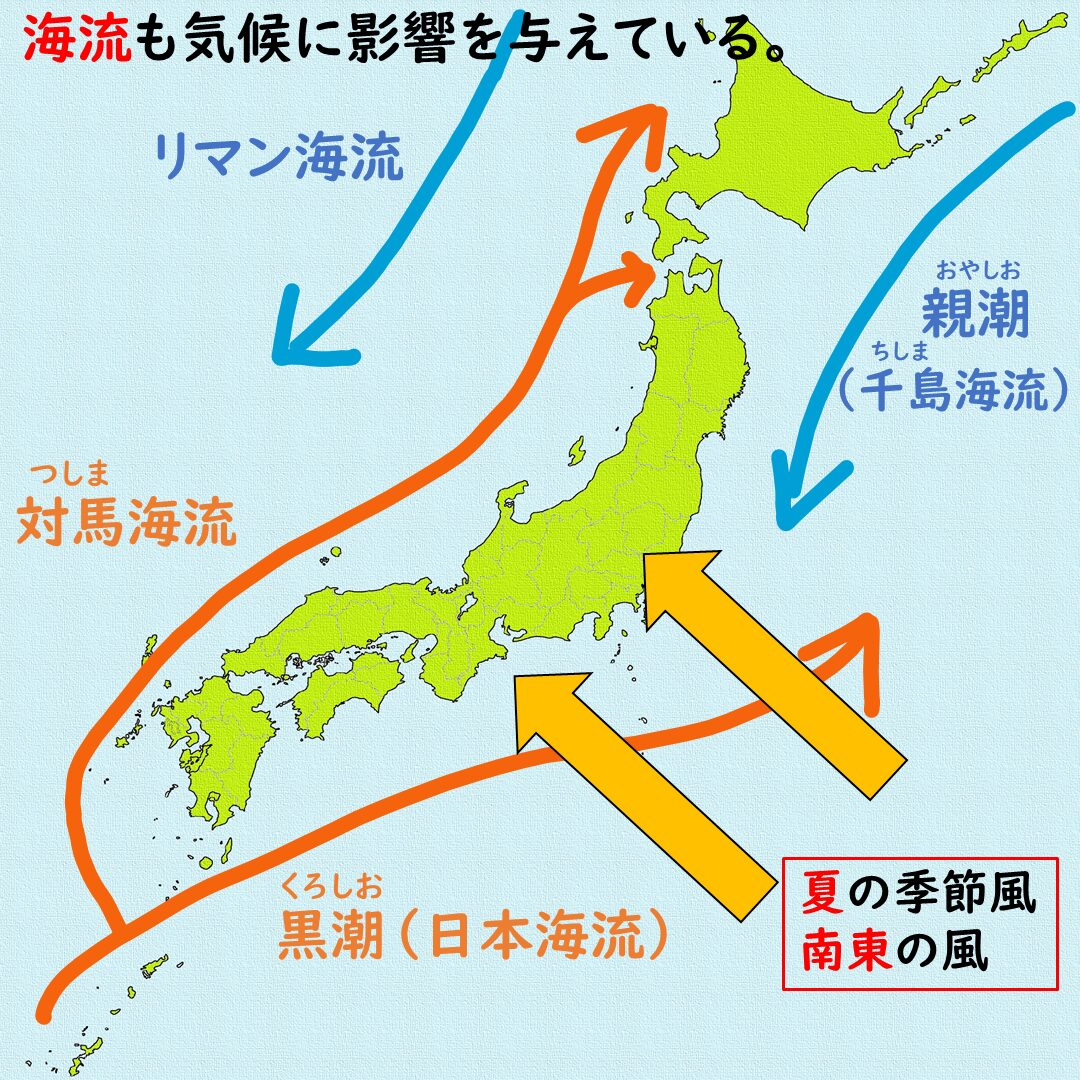

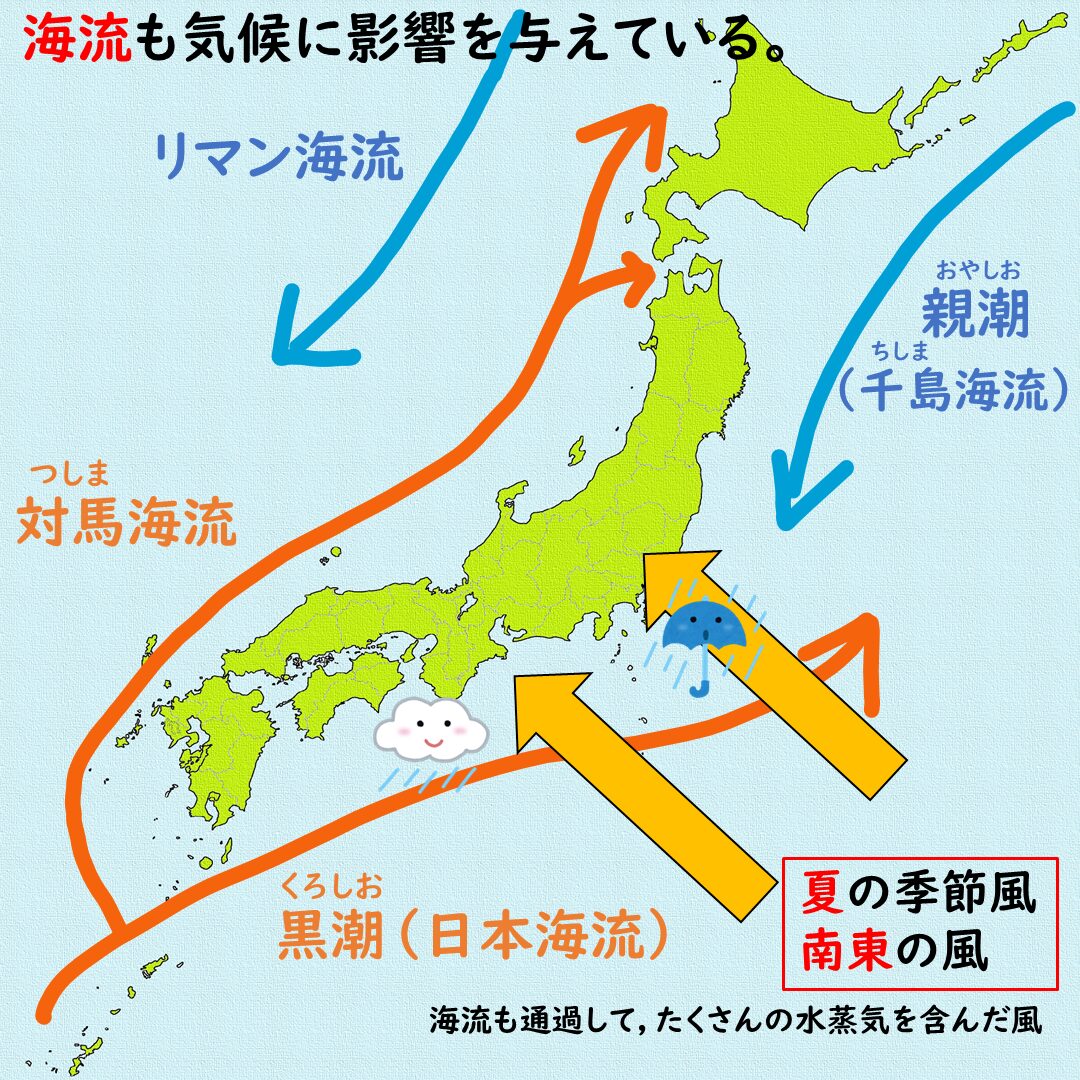

夏と冬の代表的な季節風のしくみを

まとめます。

テストにも出やすいよね。

まあ,大体は簡単に

季節風の影響があるから。

そう答えればOKな感じあるけども。。。

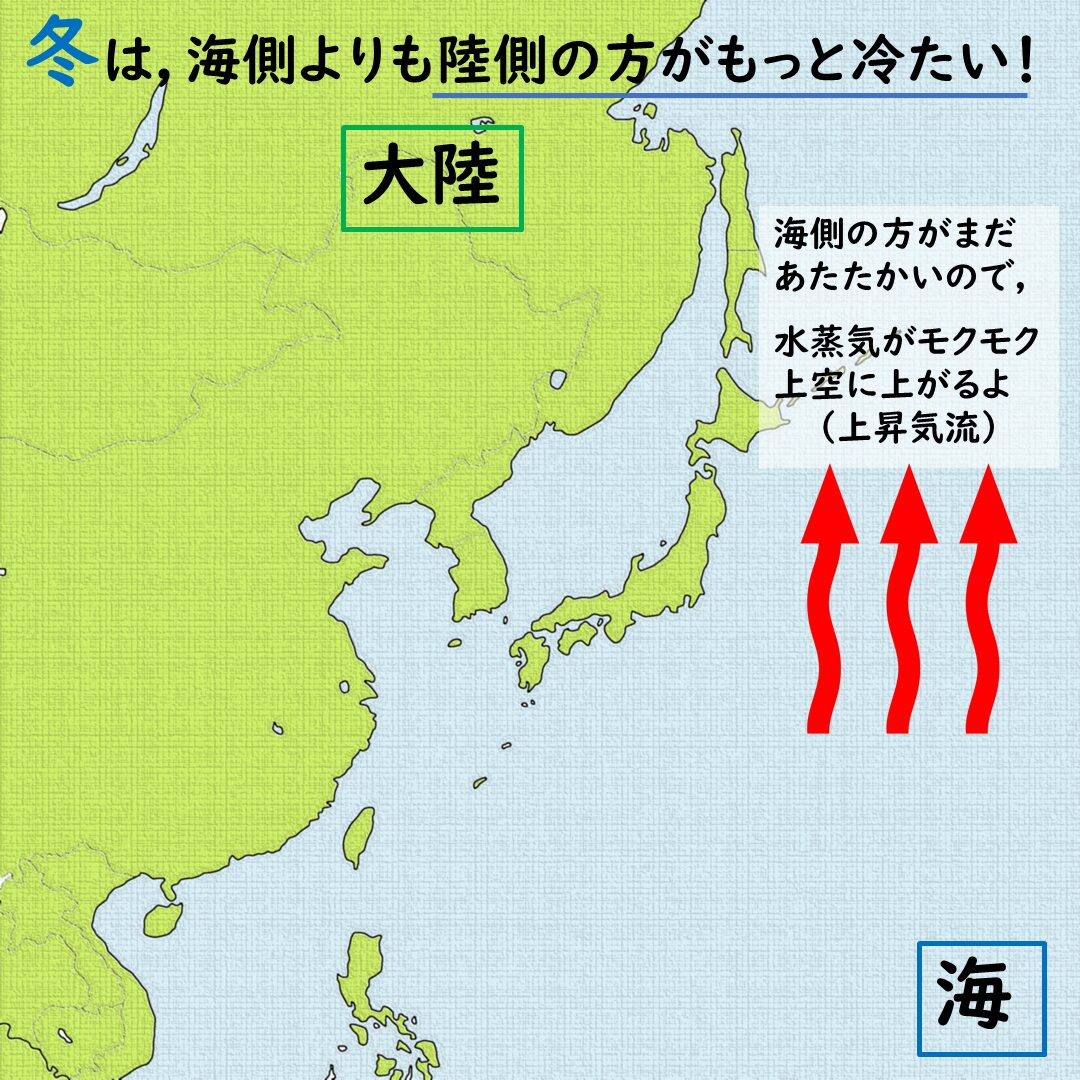

画像のように,日本は

北西はユーラシア大陸,

南東は太平洋に囲まれています。

陸と海では,

どちらの方が暖まりやすいのか。

答えは陸です。

じゃあ,

陸と海では,

どちらの方が冷めやすいのか。

答えは陸です。

陸側って,夏暑くて冬寒くなるけど

海側は夏も冬も

大体冷たいままじゃん?

陸と海では,

陸の方が暖まりやすく

冷めやすいのです。

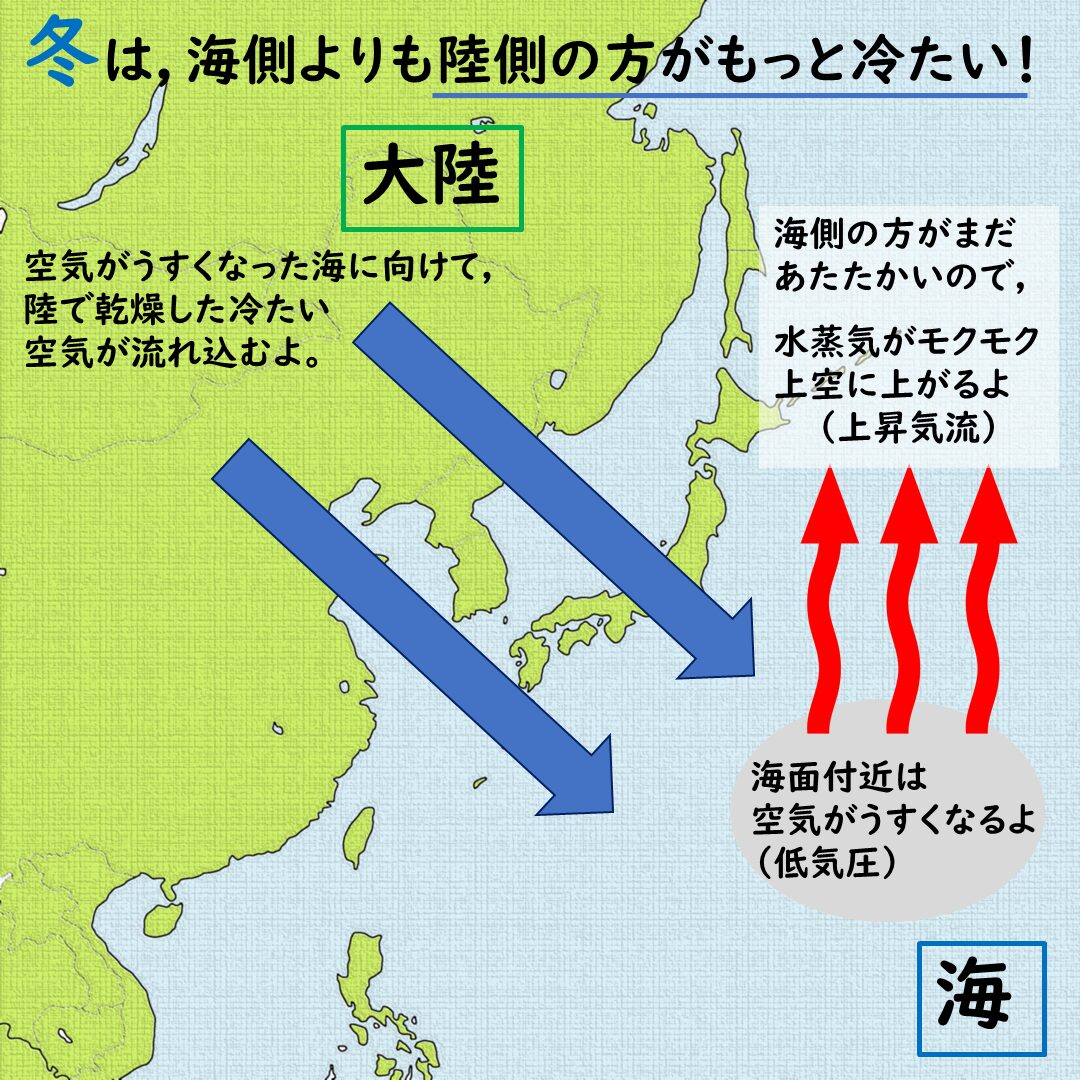

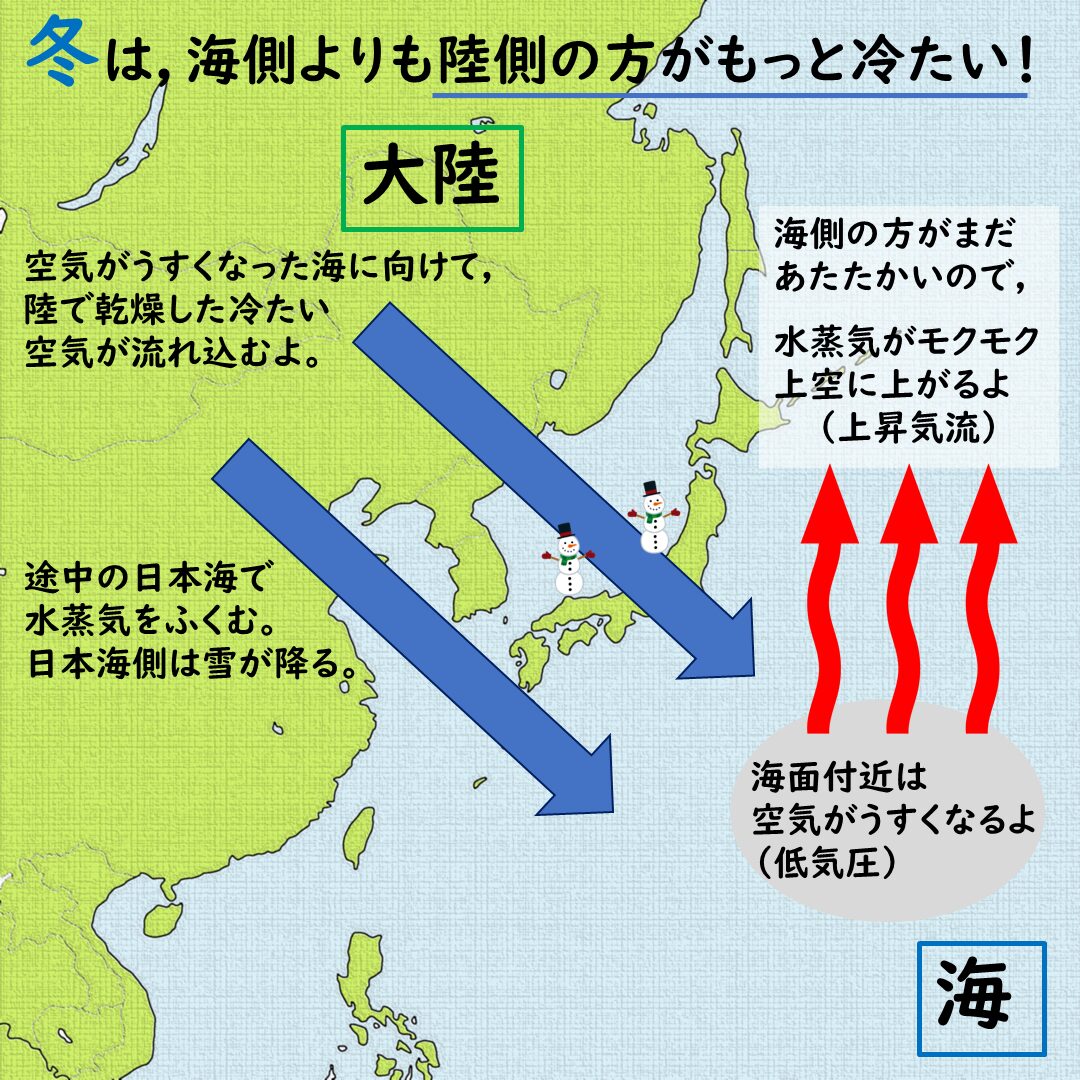

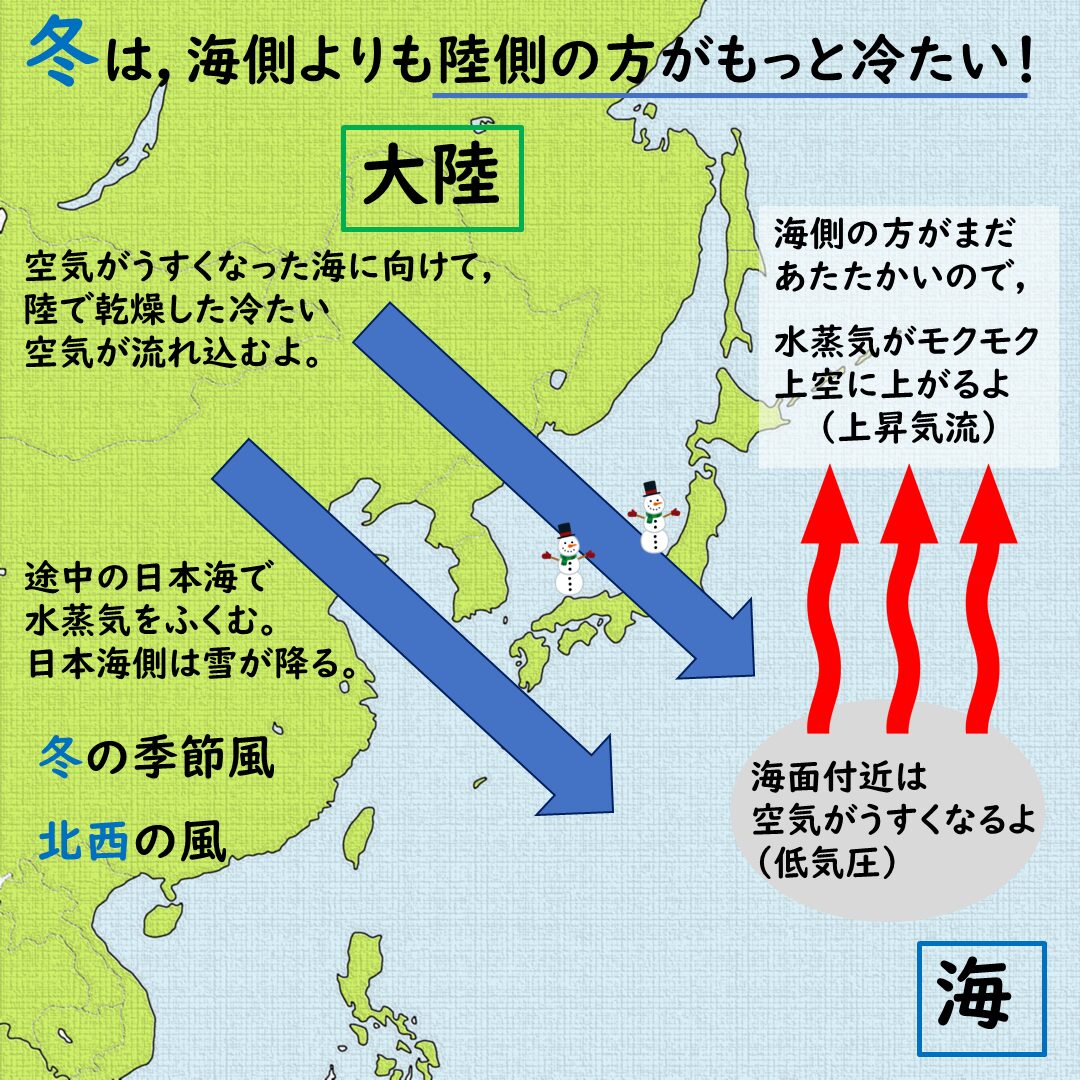

さて,ここからは

夏と冬の季節風のしくみを

画像で簡単に紹介しています。

クリックして画像を

切り替えて見てね☆

冬バージョンもあるよ!

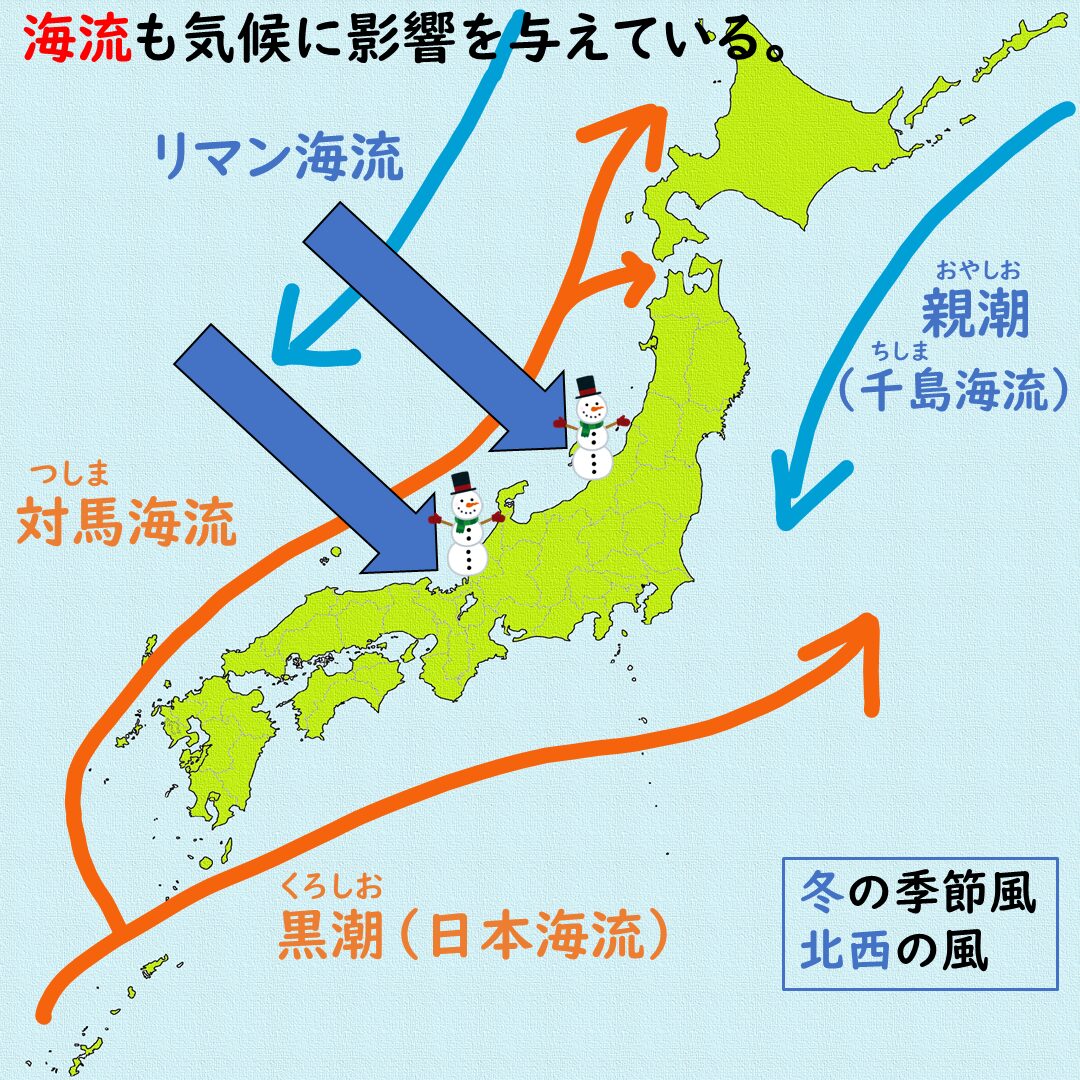

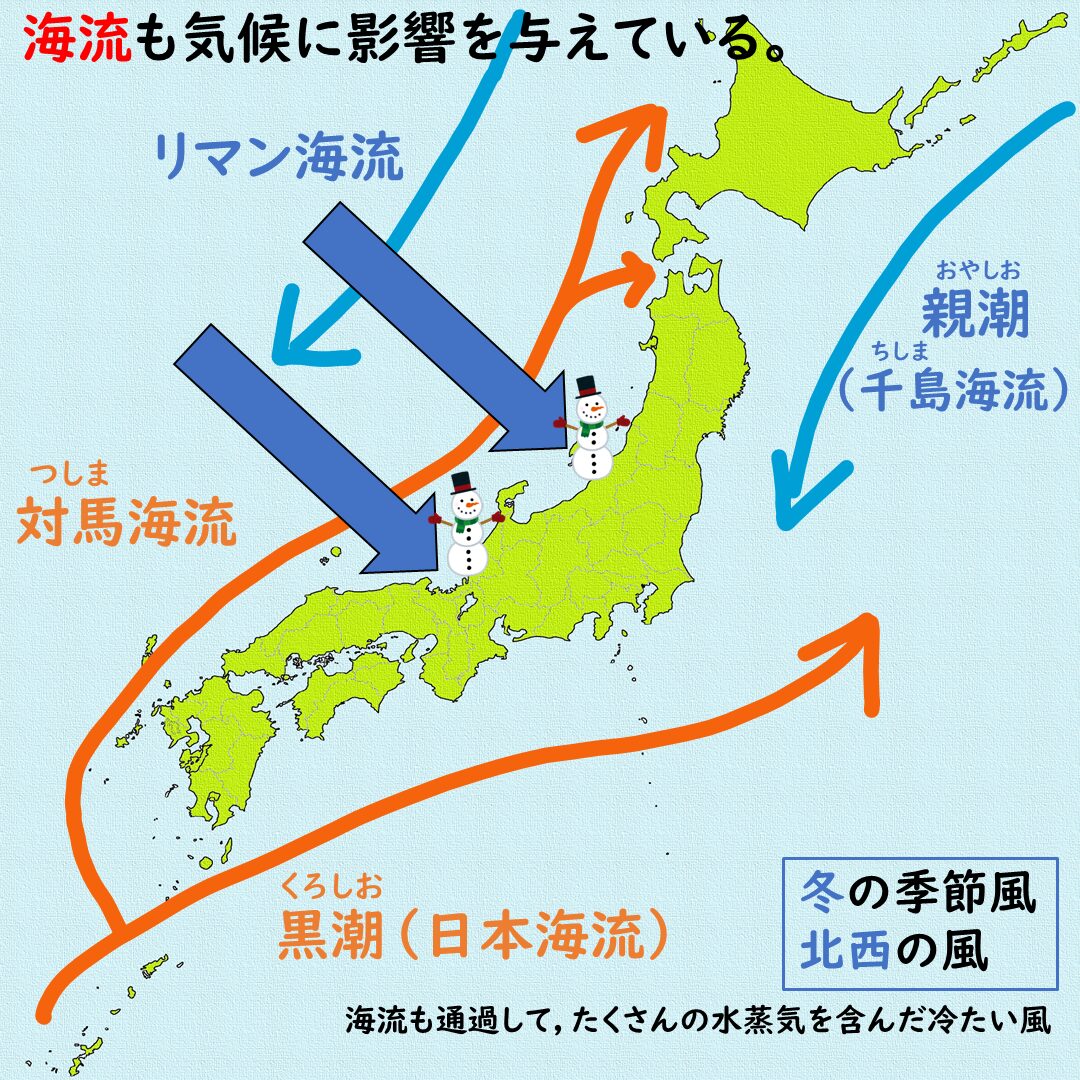

冬の季節風は

北西から吹いてきます。

ユーラシア大陸からの

冷たい風だね。

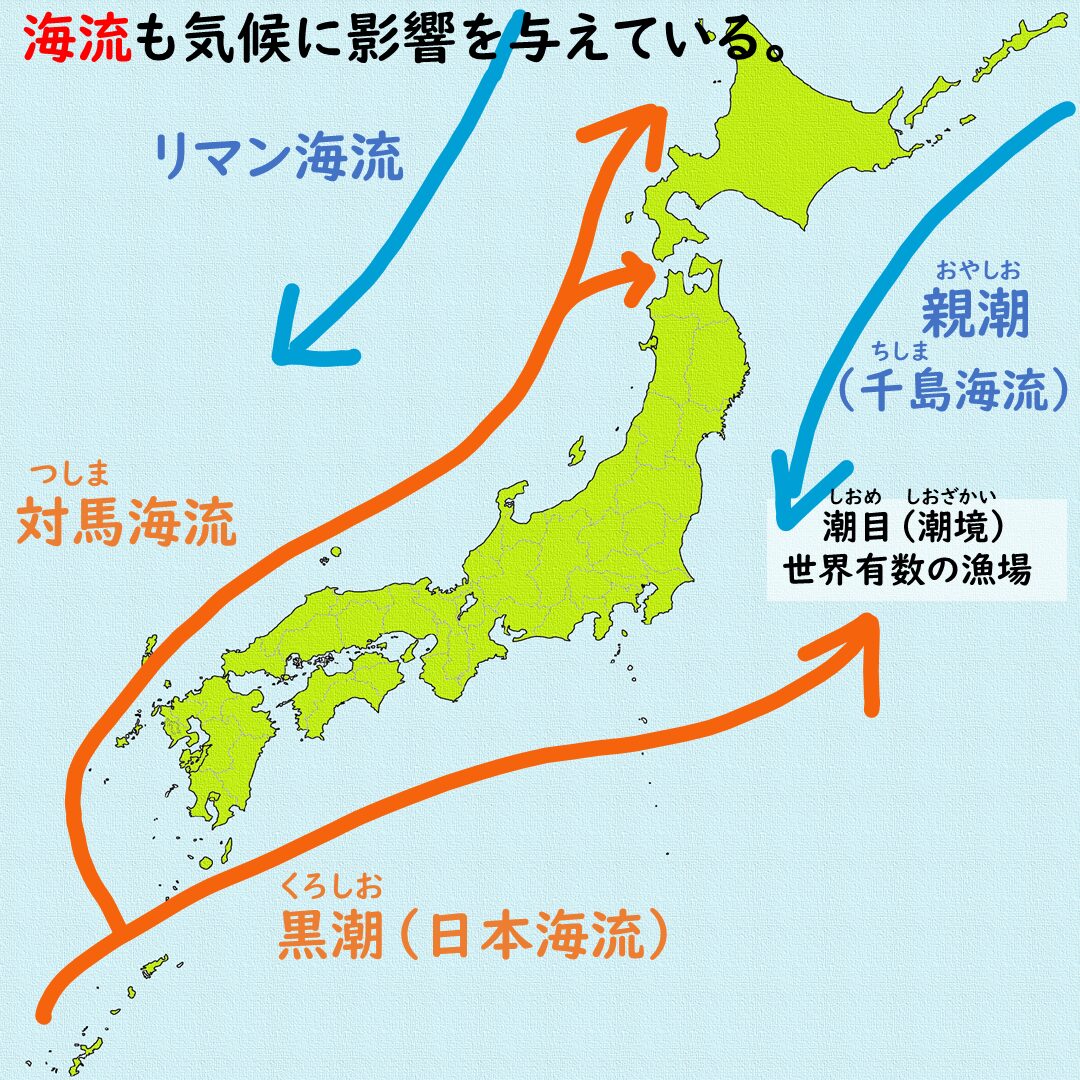

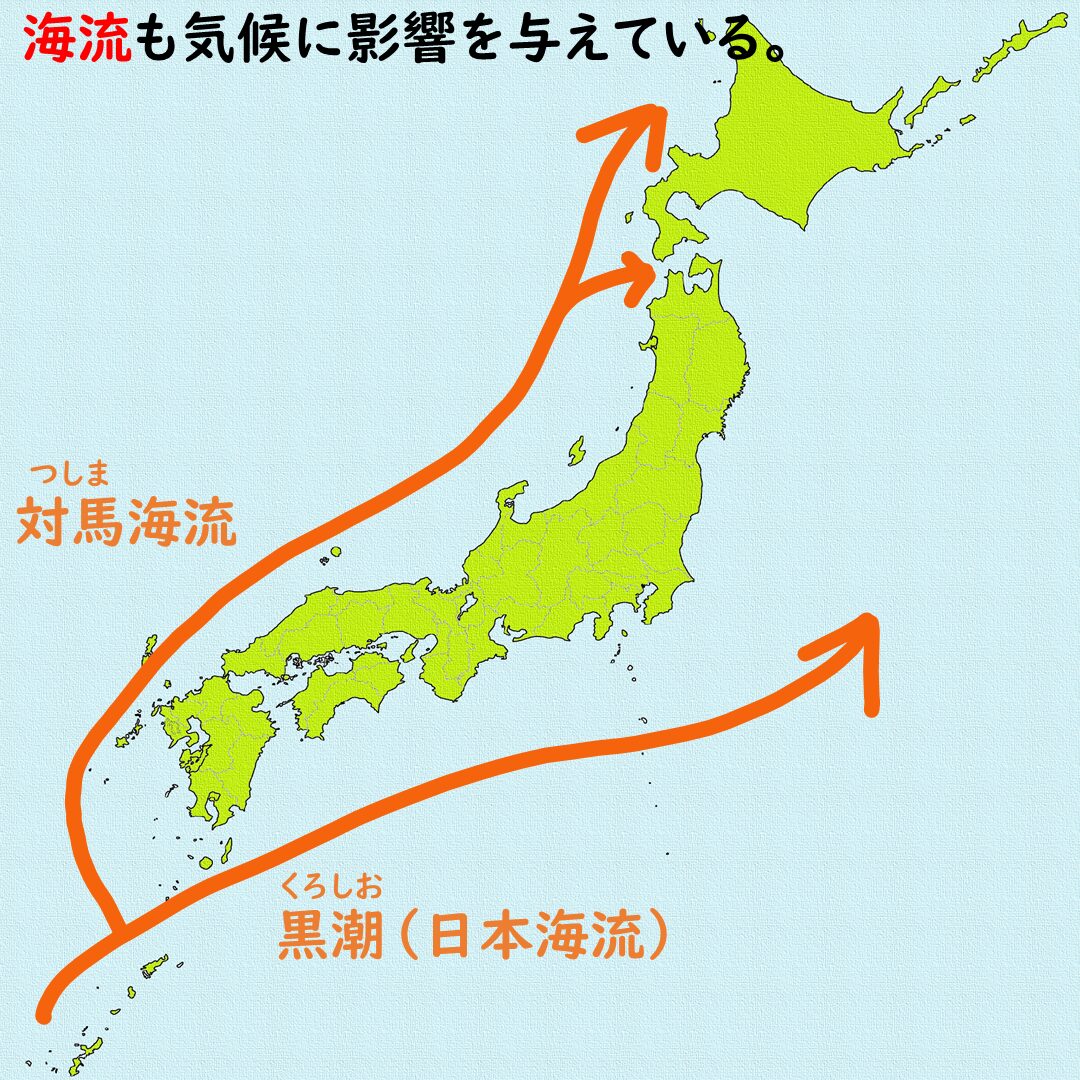

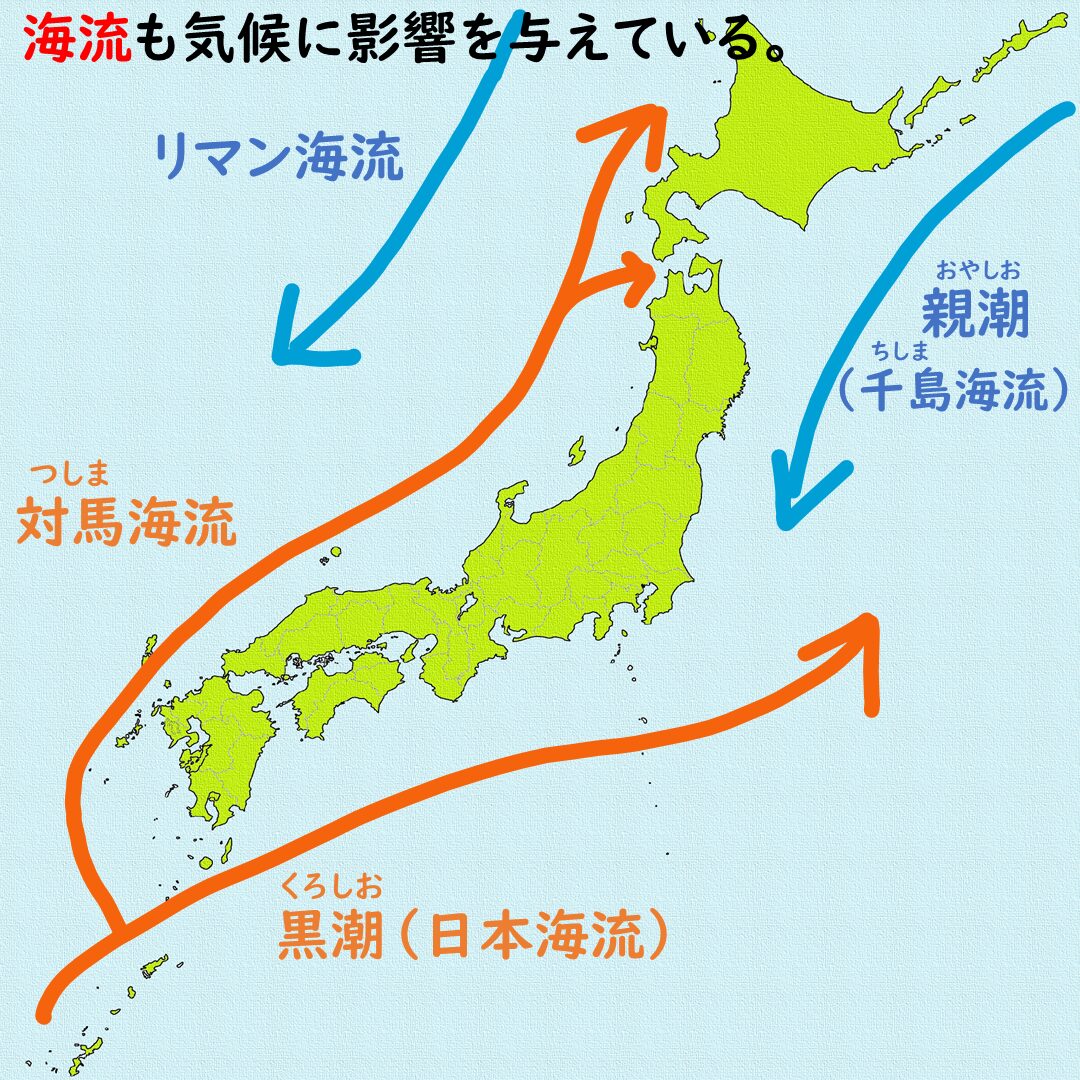

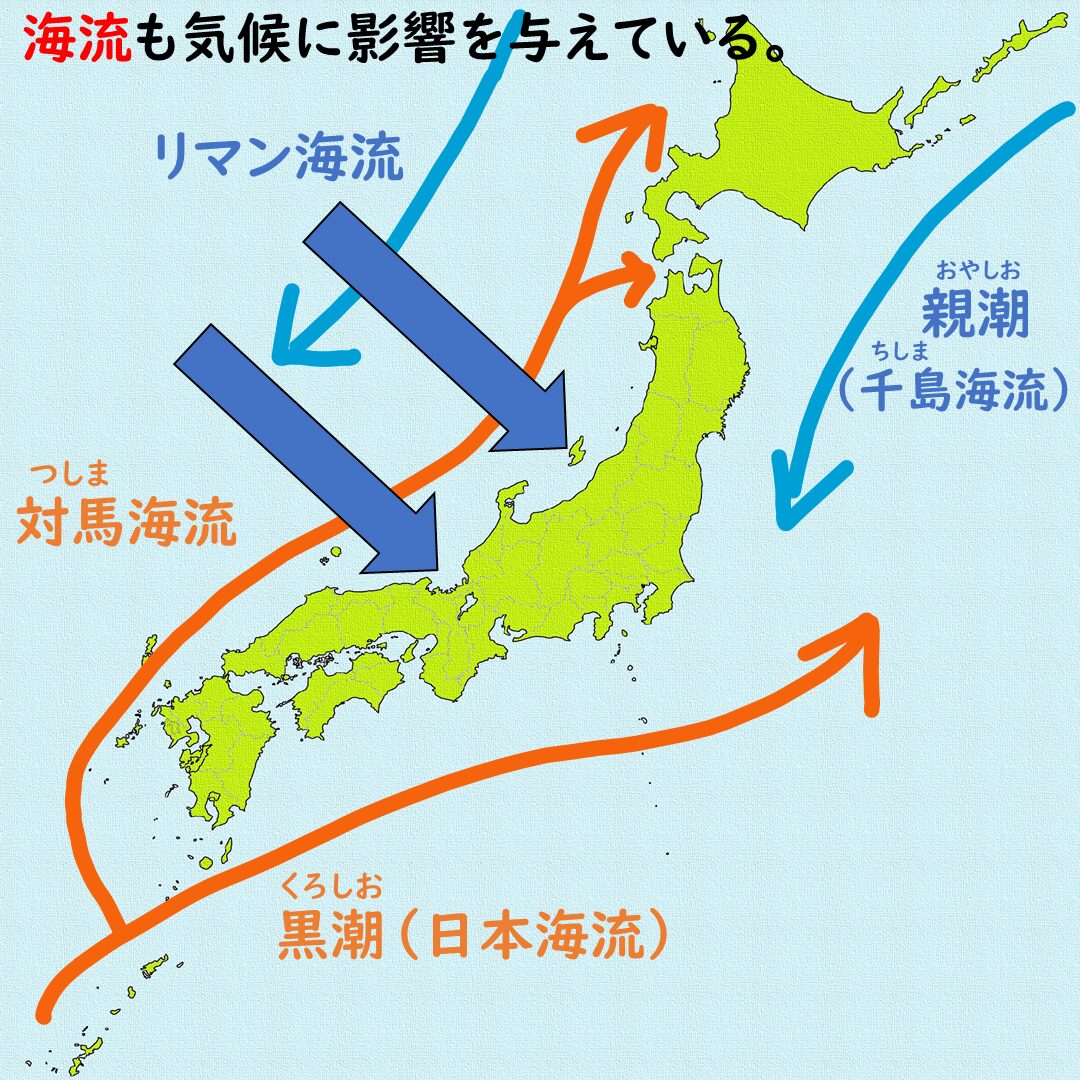

海流も気候に影響を与えている

実は,日本のまわりの海流も

日本の気候に影響を与えています。

海流の名称自体が

テストに出ることもありますね。

黒潮と親潮がぶつかるところは

潮目(しおめ)と呼ばれていて。

良い漁場になっています。

お魚いっぱい。

海流と季節風を合わせると

こんな感じです。

クリックして画面を

切り替えながら見てね☆

【テストによく出る】気候と農業

ここからは,いよいよ実践編。

テストに出やすいポイントを

まとめています。

資料と一緒にどうぞ☆

本記事以外にも

他の気候シリーズ①~④にも

たくさん資料あるから

のぞいてみてね!

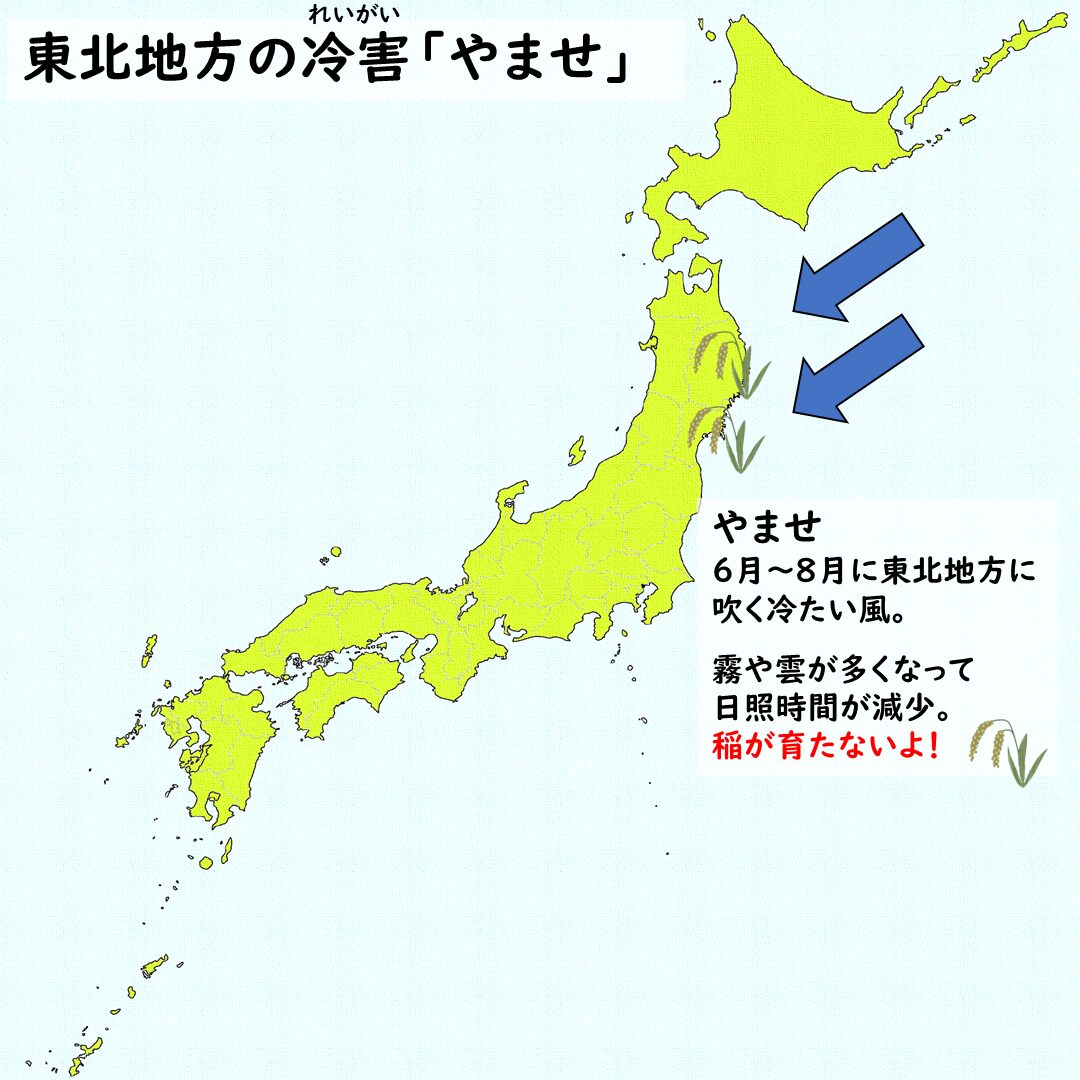

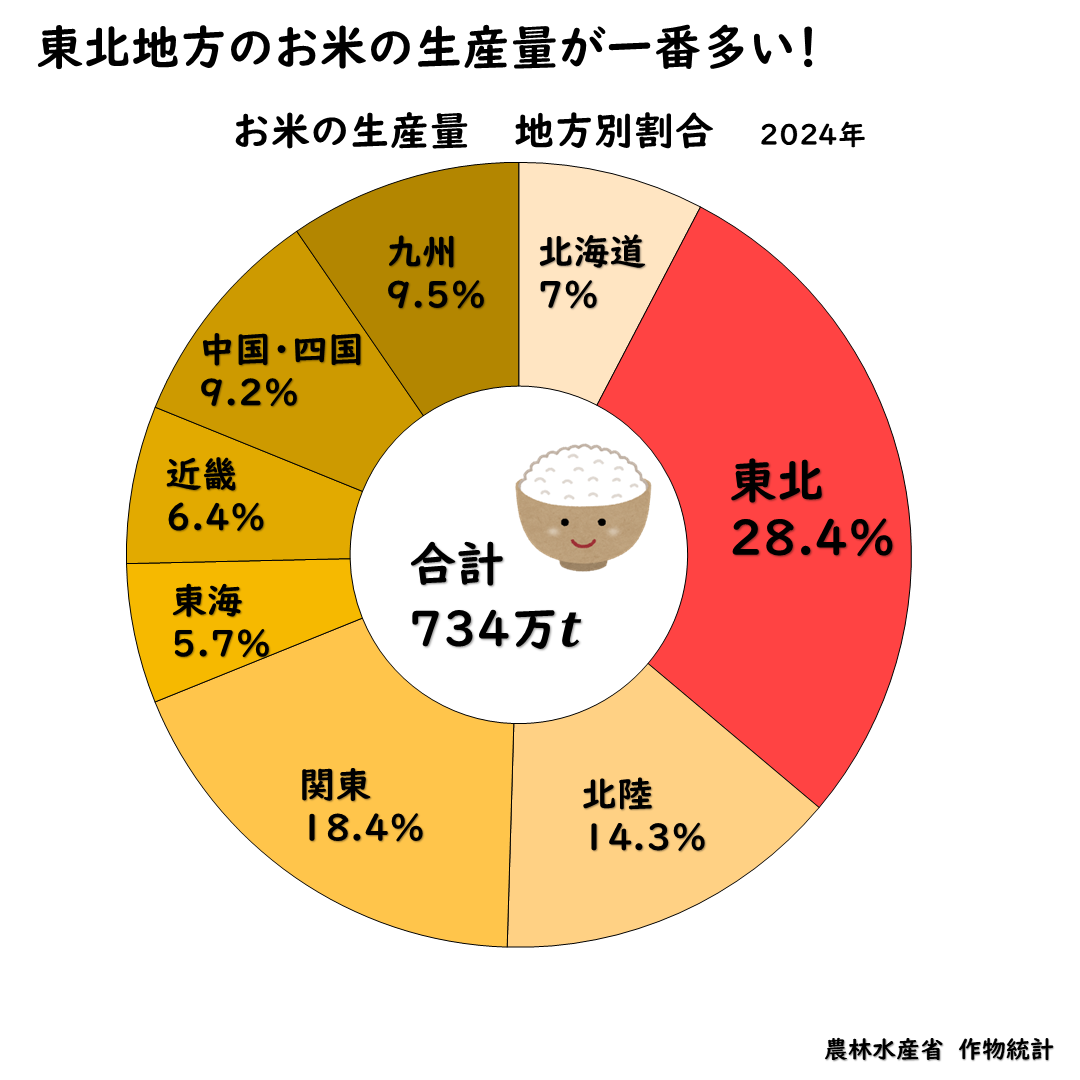

東北地方の「やませ」と稲作

東北地方では,

夏の6月~8月にかけて

冷たく湿った風が吹くことがあります。

北東の風で「やませ」といいます。

東北地方は,お米の産地です。

ちょうど夏は稲の生長期なのですが,

やませが吹くと

霧や雲が多く出てきて

日照時間が減ってしまって。

稲が十分育たなくなってしまうんですよね。

お米の収穫量が減る冷害となります。

東北地方は,

一番お米を作ってる地域なので

稲が育たないのは困るんですよ。

農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/をもとにアスミラ作成

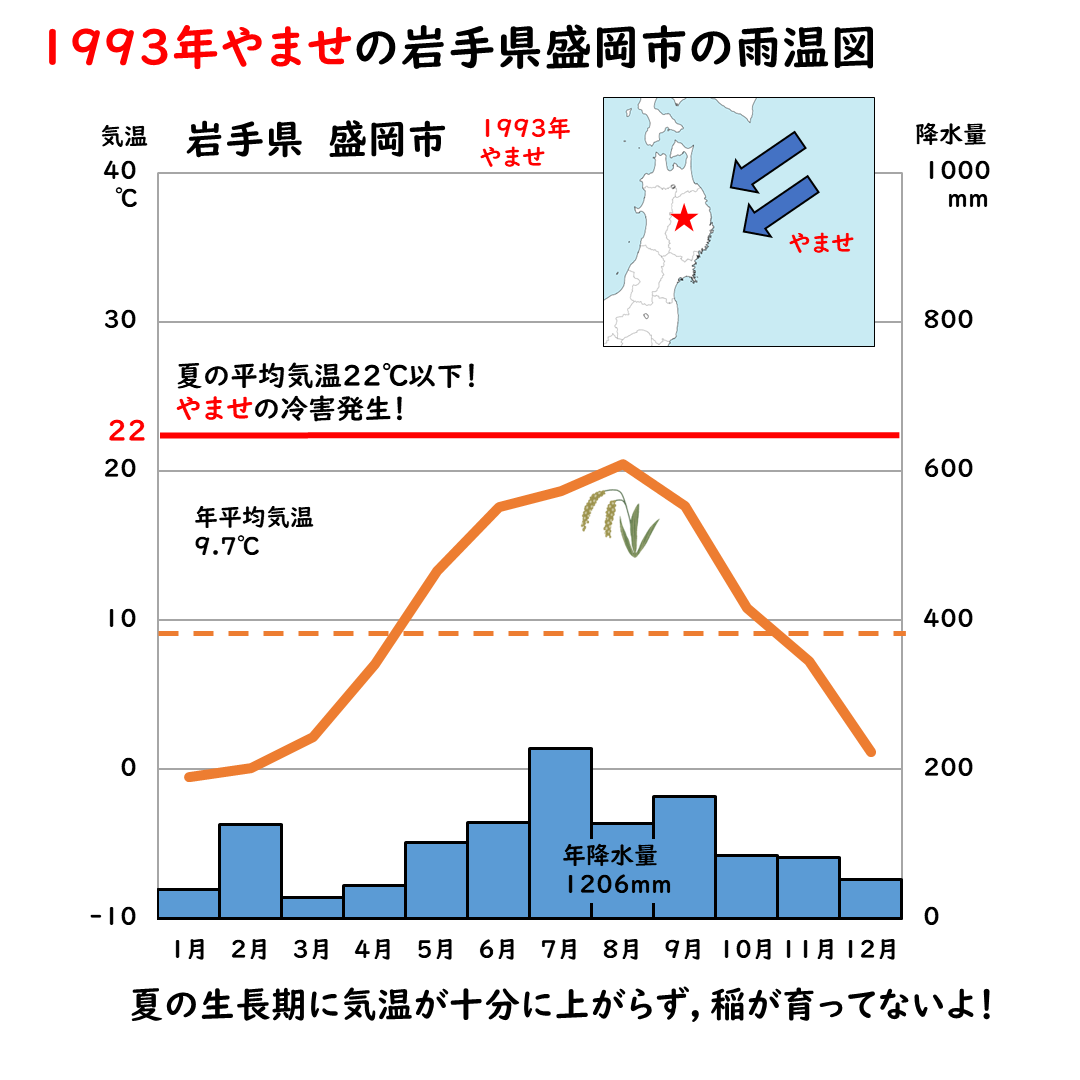

実際,やませの影響は

どれくらいなのか?

冷害が発生した,

1993年,2003年の雨温図を

紹介します。

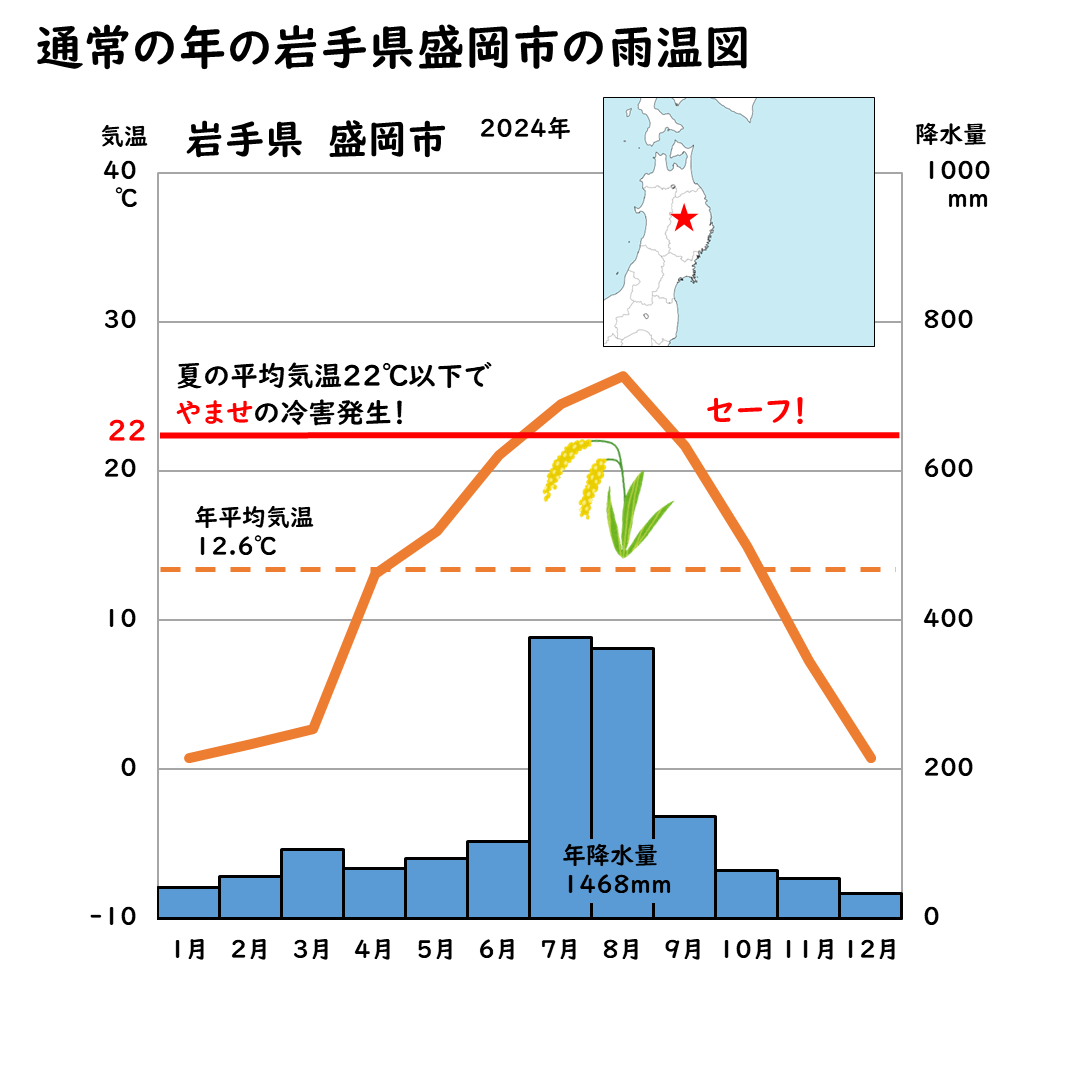

まずは,通常の年の

岩手県盛岡市の雨温図がこちら。

ちなみに,

やませは夏の平均気温22度以下

が目安らしいよ。

赤線を引いてあります。

気象庁HP:https://www.jma.go.jp/をもとにアスミラ作成

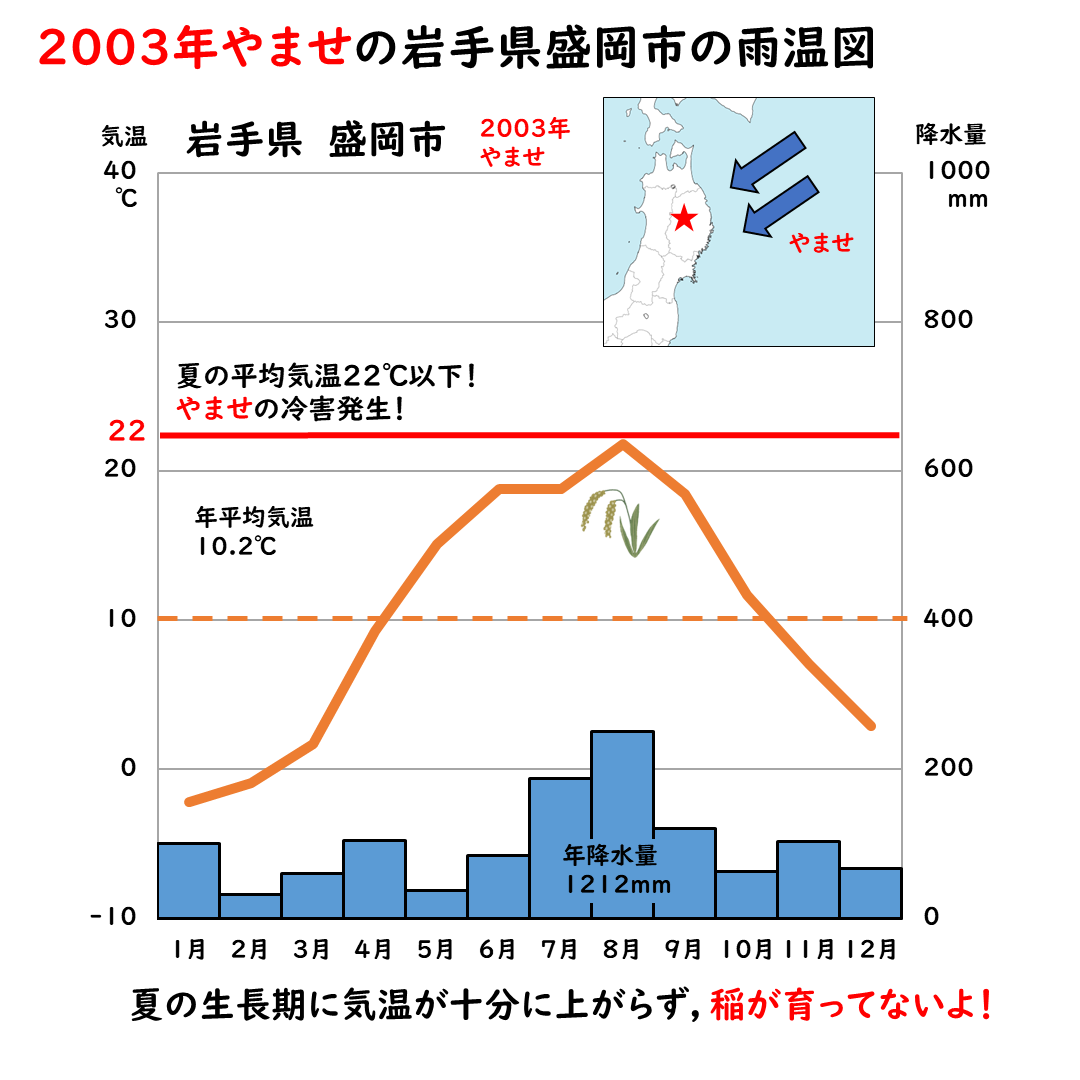

それでは,次は1993年と2003年の

冷害やませが発生時の雨温図。

続けてどうぞ。

次は2003年の岩手県盛岡市。

ちなみに,盛岡市は

岩手県の県庁所在地です。

気象庁HP:https://www.jma.go.jp/をもとにアスミラ作成

1993年と2003年の雨温図。

確かに夏の平均気温が

通常よりもガクッと下がっていますね。

夏は稲の生長期なだけに困りものです。

そこで,最近では

品種改良して冷害にも強い品種の

栽培をしています。

自然の影響は

そのまま受け入れるしかないですからね。

さらに,

銘柄米(めいがらまい),

いわゆるブランド米の開発も

進んでいます。

秋田県の「あきたこまち」,

山形県の「はえぬき」など

産地や品種を限定したお米を生産して

人気を集めています。

それでは,最後に

岩手県の雨温図を並べてみます。

通常の年とやませの年,

比べてみてね!

クリックして画像を切り替えて

ご覧ください。

気象庁HP:https://www.jma.go.jp/をもとにアスミラ作成

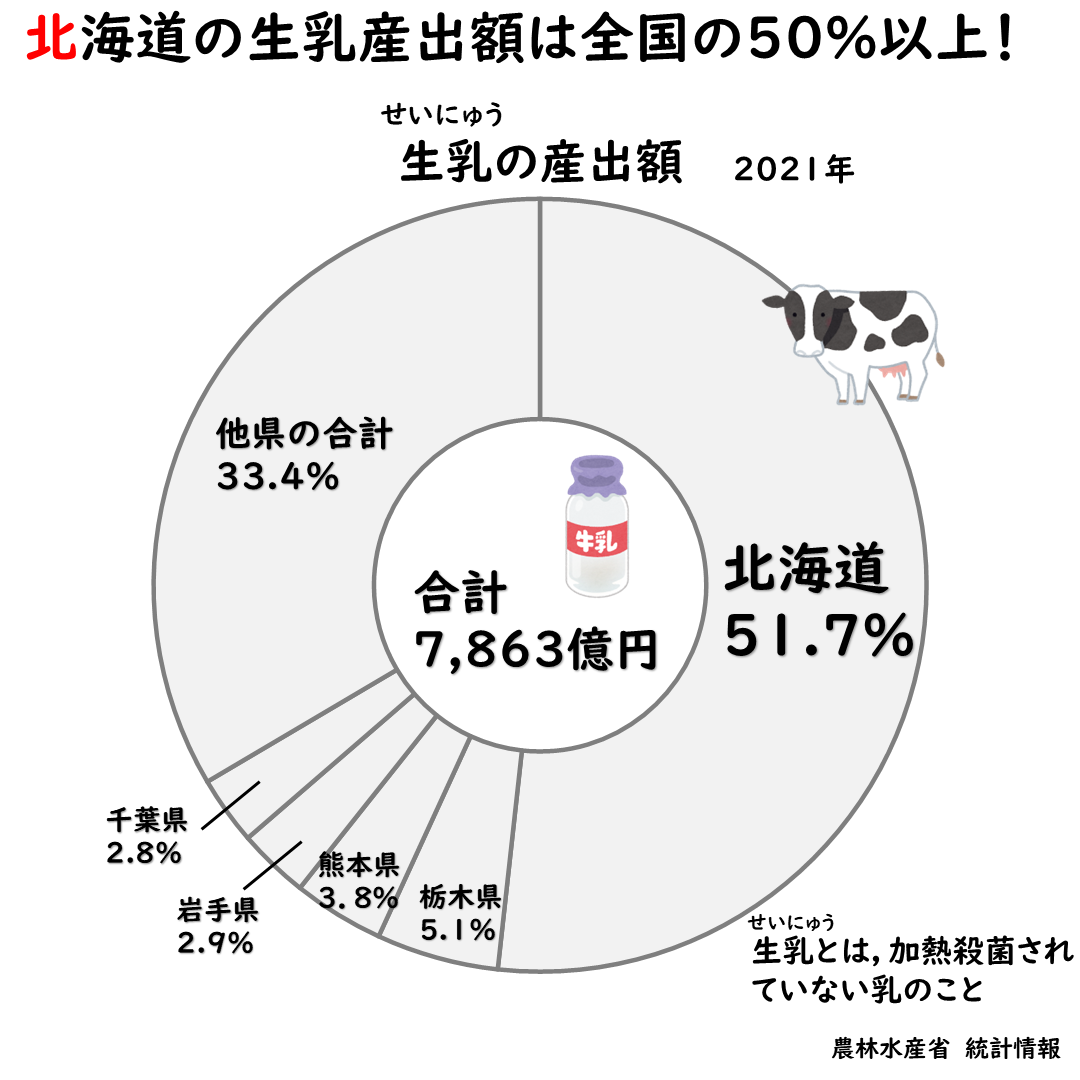

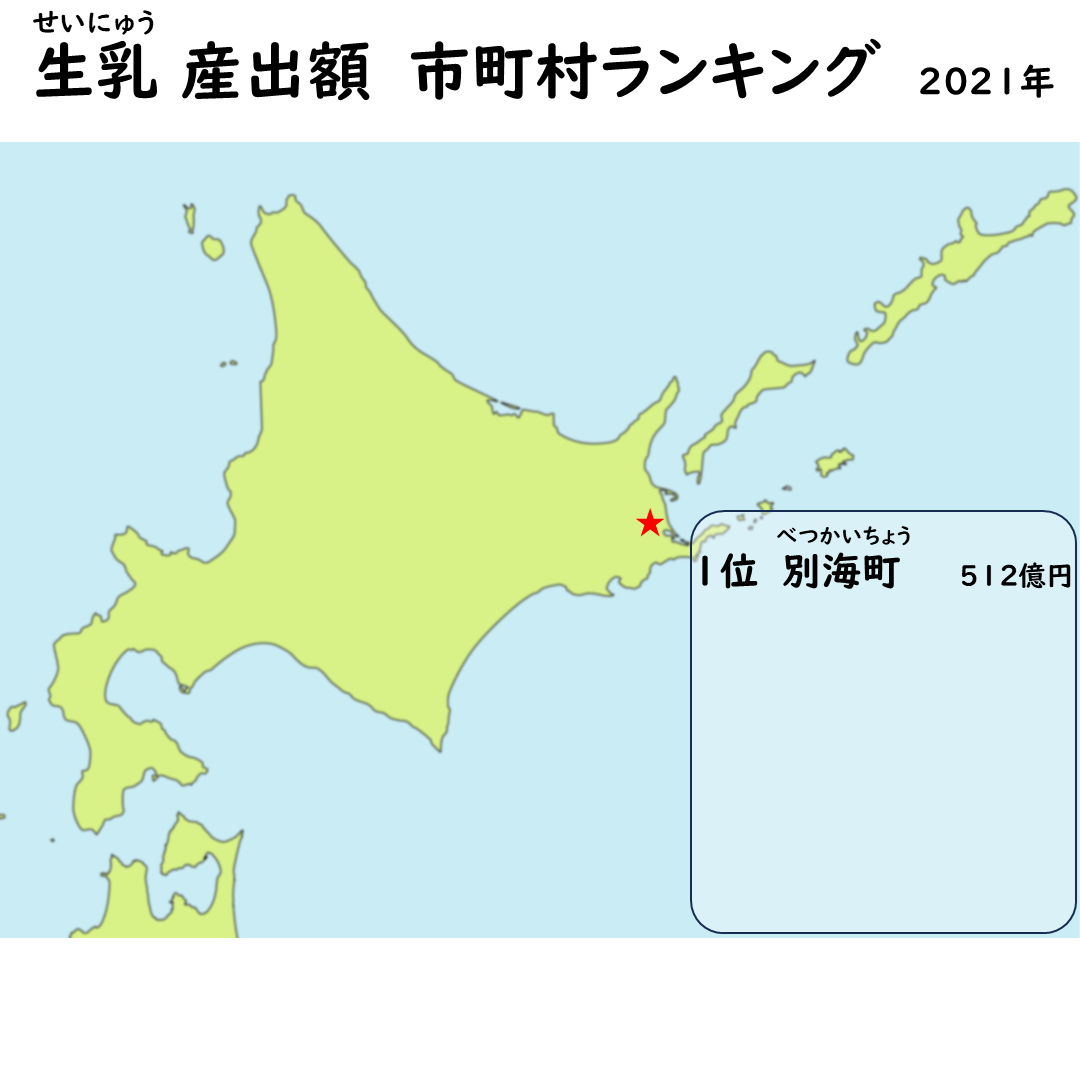

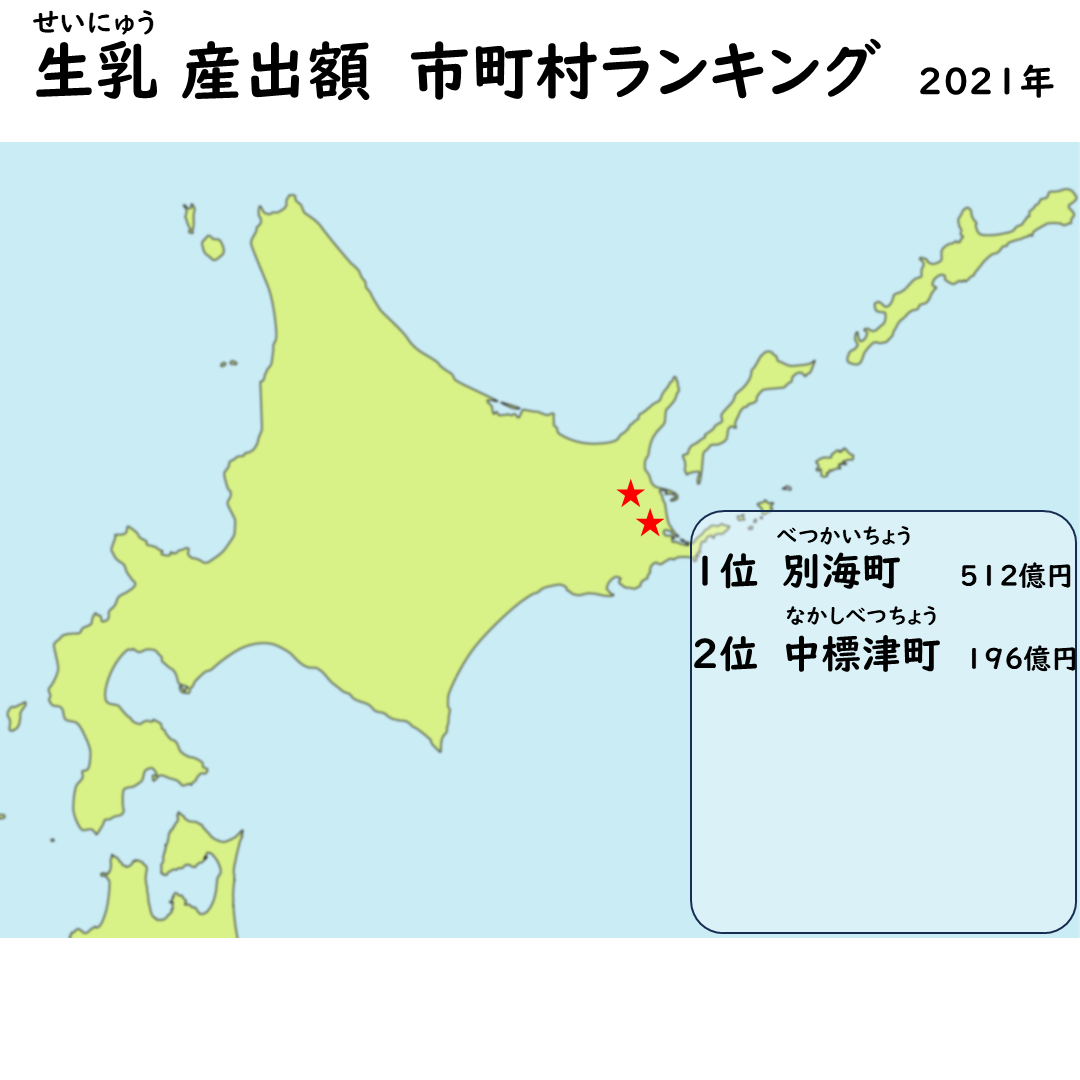

根釧台地の生乳が強すぎる

牛乳といったら北海道。

みんな知ってるはずだ。

給食にも牛乳出てくるし。

給食だと地元の牛乳かもしれないけど☆

農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/をもとにアスミラ作成

先ほどから生乳(せいにゅう)と

書いてますが,

加熱殺菌されてない乳のことです。

生乳を加熱殺菌して,

私たちに届くのが牛乳です。

細かいことは気にしないなら

牛乳でいいと思う☆

重要なことは,

北海道の生乳産出額が

全国の50%以上であること。

生乳といったら北海道。

今回は

北海道をさらに攻めてみました。

北海道のどのあたりの地域が

生乳産出額トップなのか。

資料データを集めて

簡単なランキングを作ってみました。

それではいってみよー!

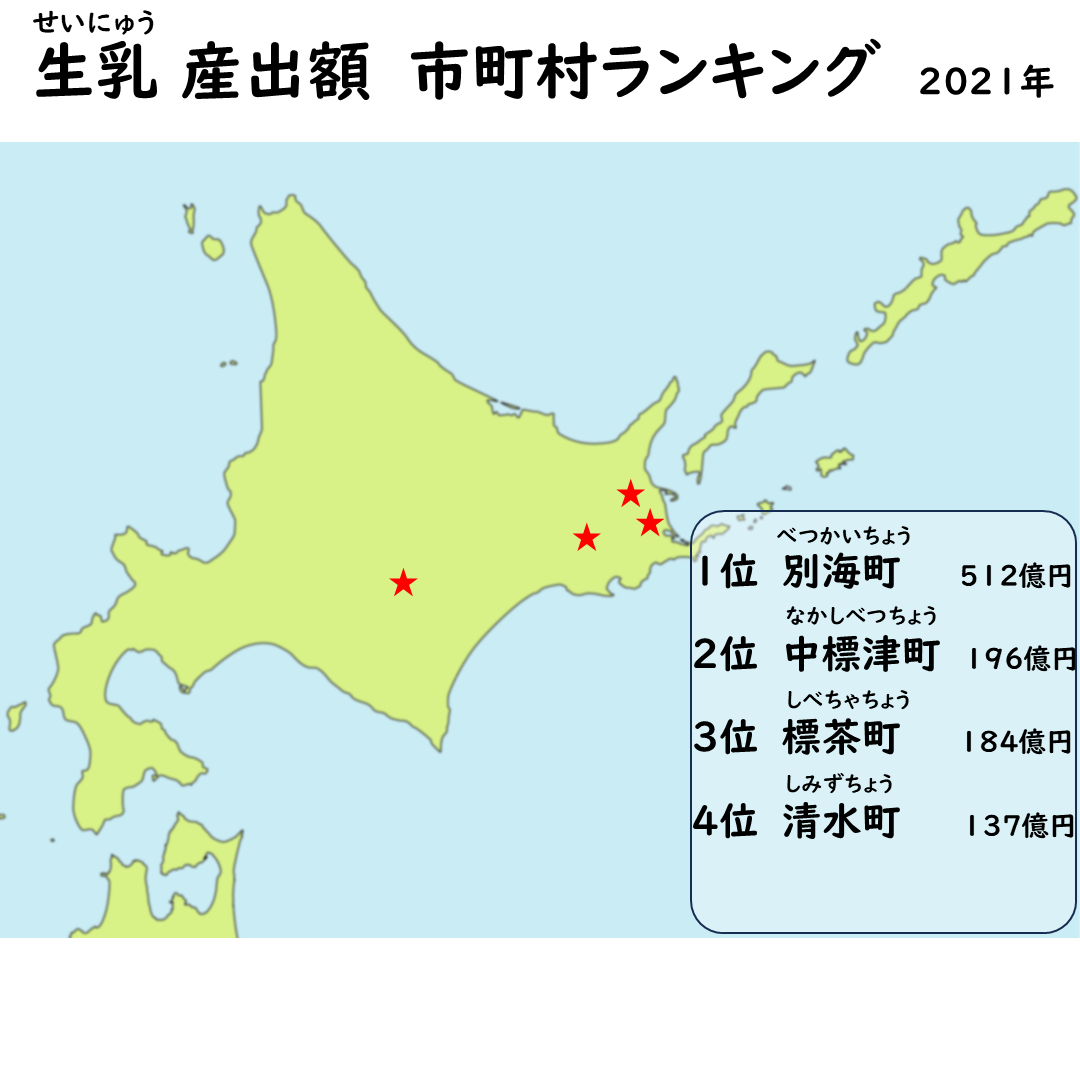

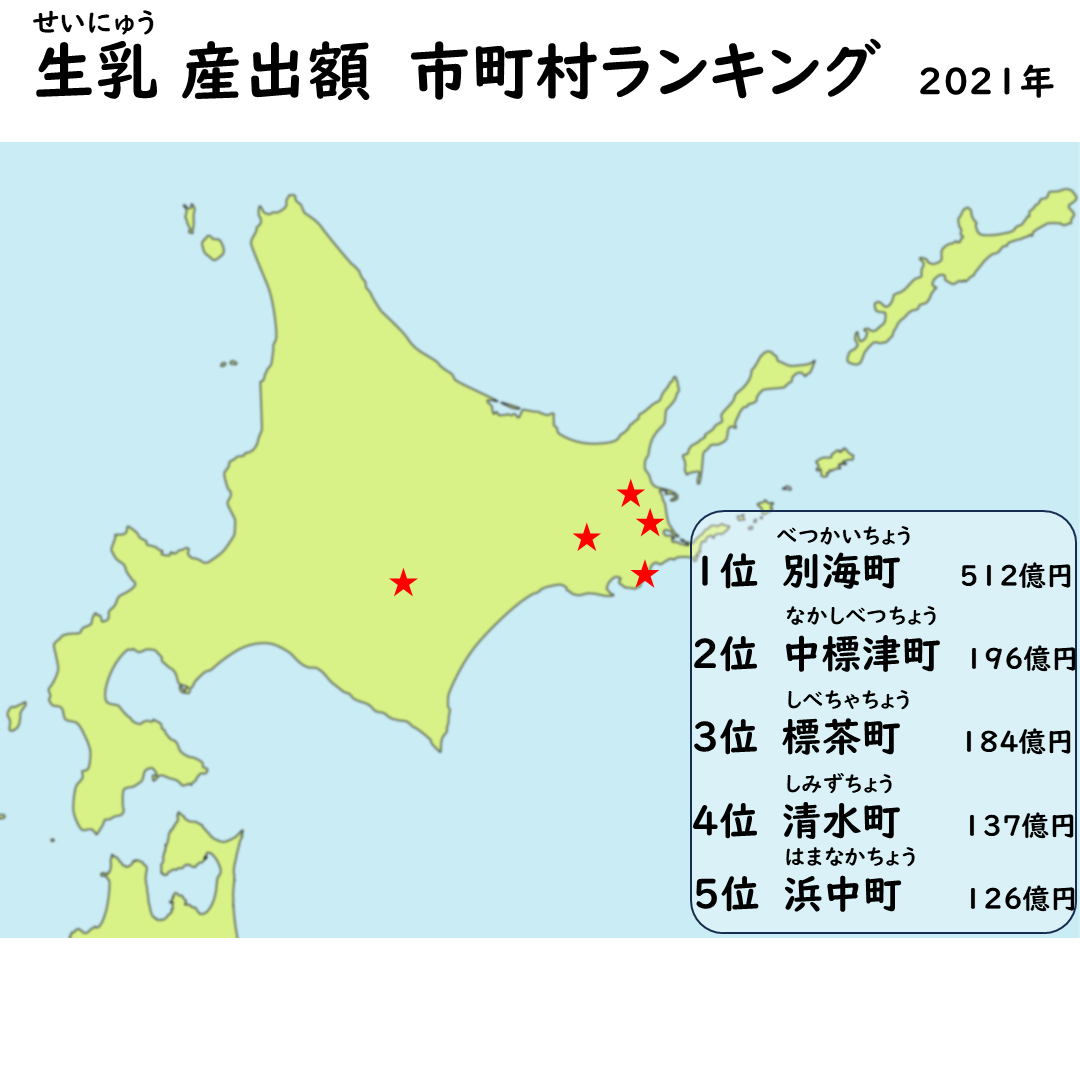

1位は別海町でした☆

2位~5位も調べたよ!

クリックして画像を

切り替えてご覧ください。

ランキング最後の

画像からですが,

やはり根釧台地は強いですよね。

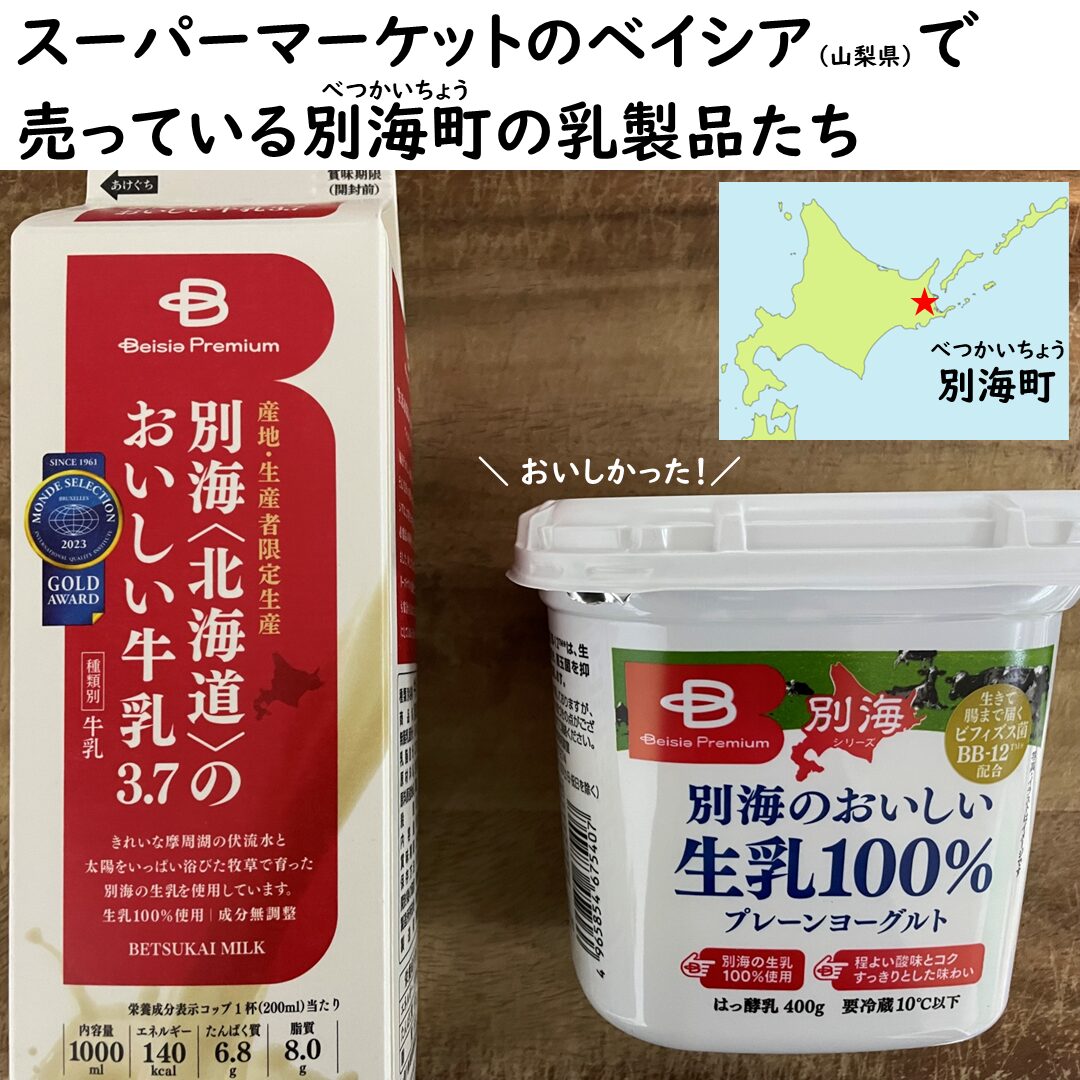

先日ですが,

山梨県在住の筆者の私は

ベイシアというスーパーマーケットで

牛乳とヨーグルトを買いました。

なぜ,「別海」という名称を

わざわざ商品名に入れているのか?

「北海道」と書くだけじゃダメだった?

本記事を学んでいるみなさんなら

わかるはずです。

別海町,さすがは北海道の中のトップ☆

きっと,商品開発部の方たちは,

北海道の中でも産地限定にこだわって

第1位の別海町を強調したかったのだと

思います。

「北海道牛乳」だけだと印象が弱い!

みたいな熱い会議したんだろうな…

牛乳もヨーグルトも

おいしかった!

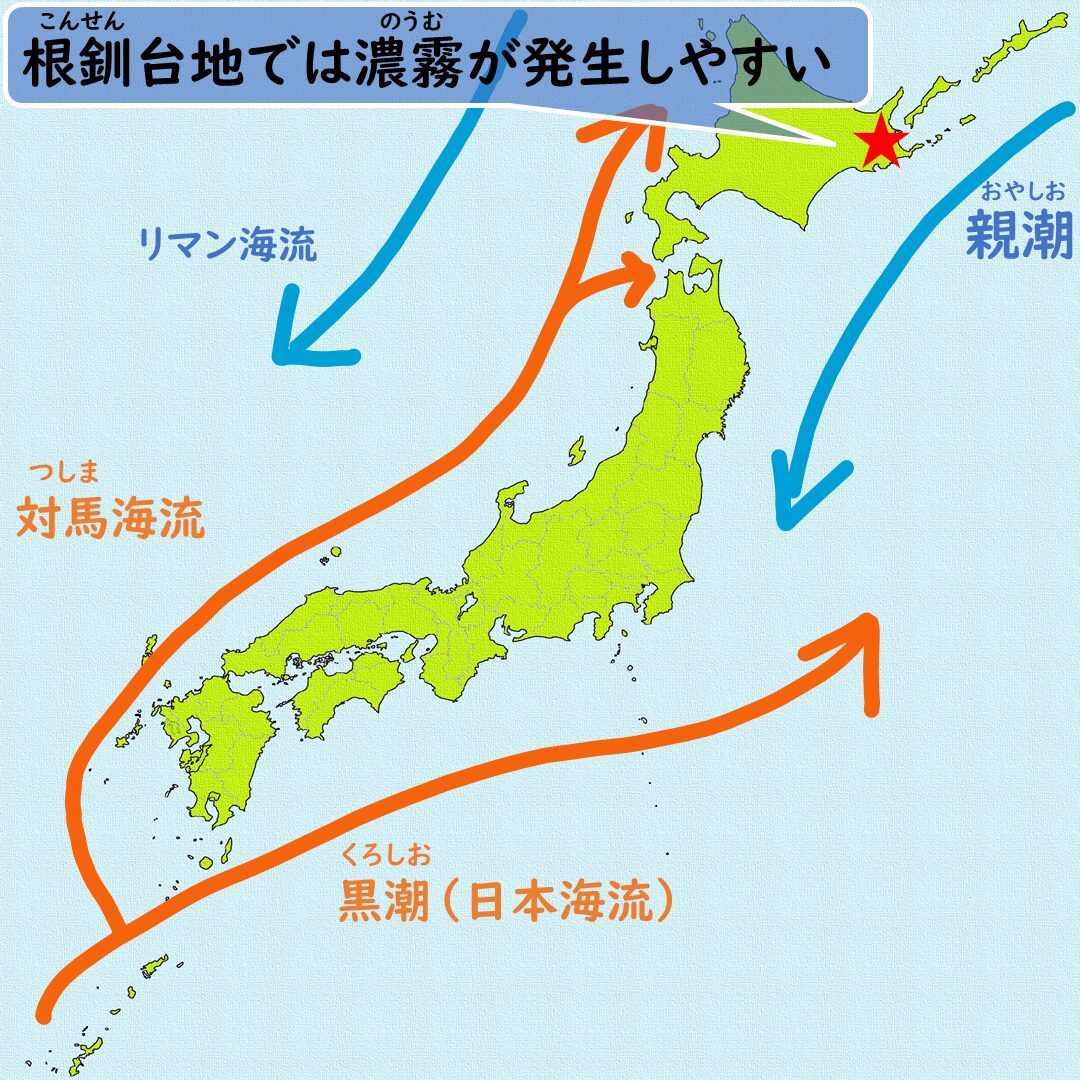

ところで,

なぜ根釧台地は酪農(らくのう)なのか?

実は,北海道の根釧台地は

濃霧(のうむ)が発生しやすくて。

農業にあまり向いてない地域です。

そんな地域でも酪農は可能だったので

どんどん広がりました。

濃霧ですが,

夏の季節風が

寒流の親潮によって冷やされて

発生してしまうようです。

クリックして画像を切り替えて

ご覧ください。

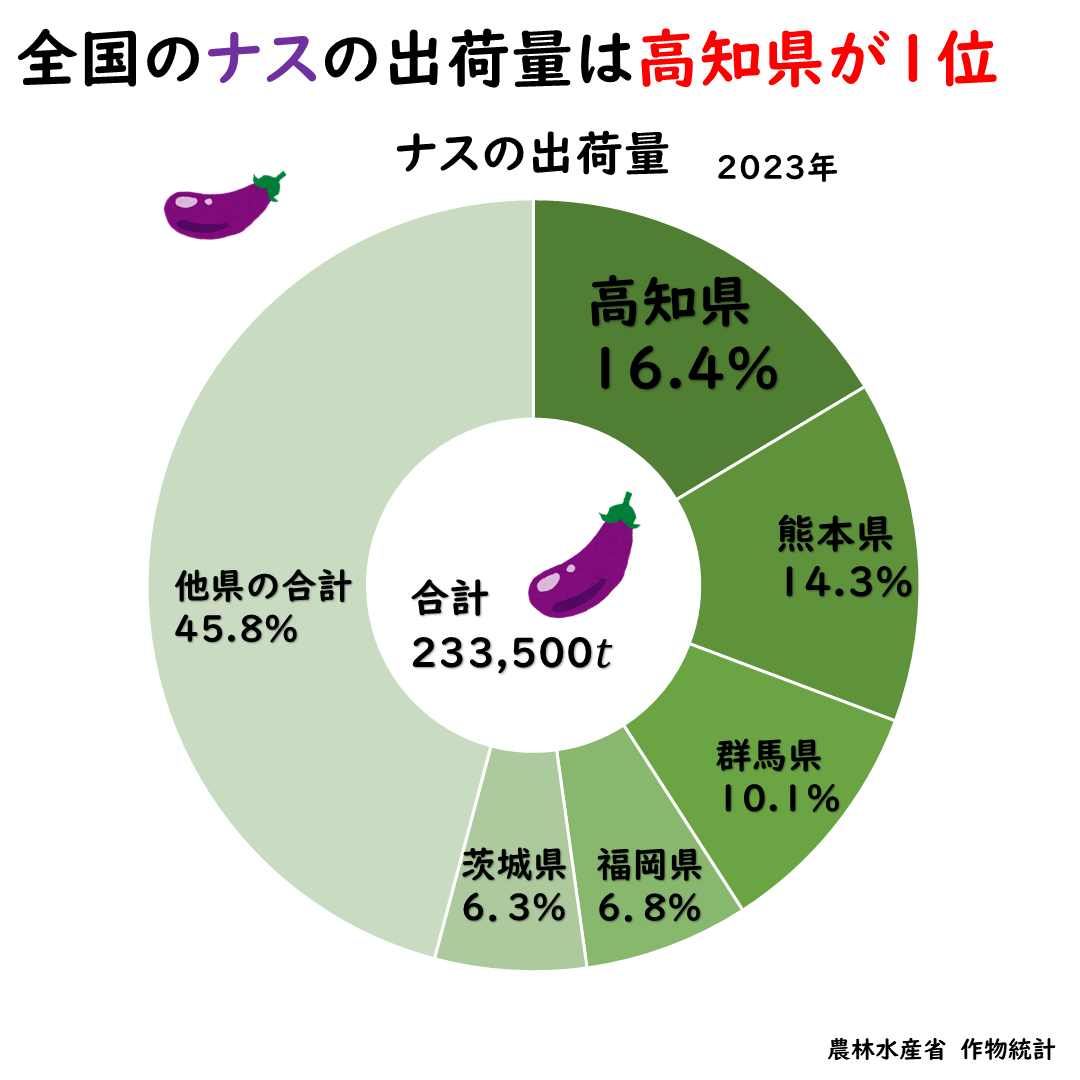

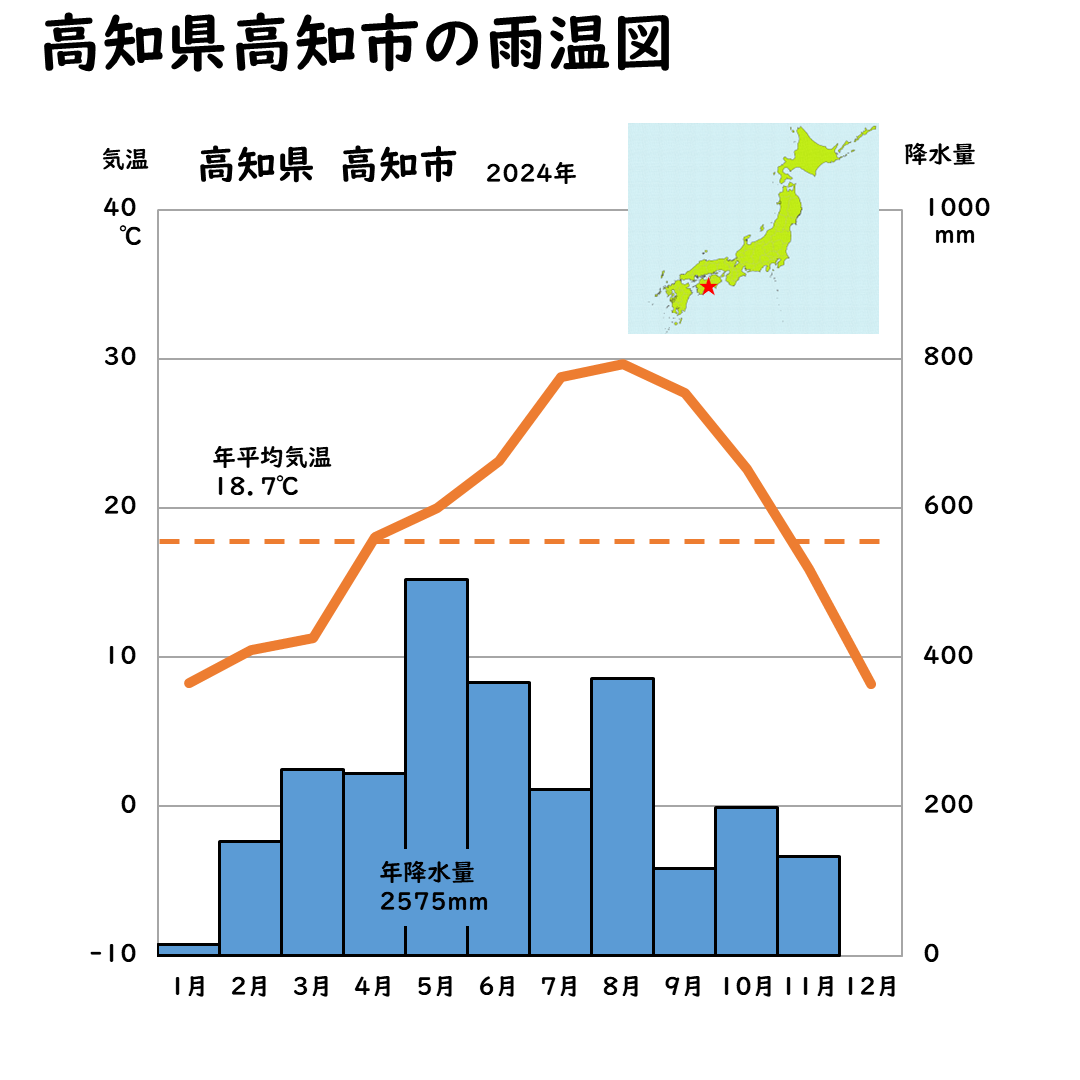

高知県のナスは冬でも食べられる

夏といったらカレーライス☆

おいしいよね!

みなさんは,

夏野菜カレーは好きですか?

さて,今回は

夏野菜カレーのナスに注目します。

夏野菜のナスの出荷量は

高知県が全国1位です。

農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/をもとにアスミラ作成

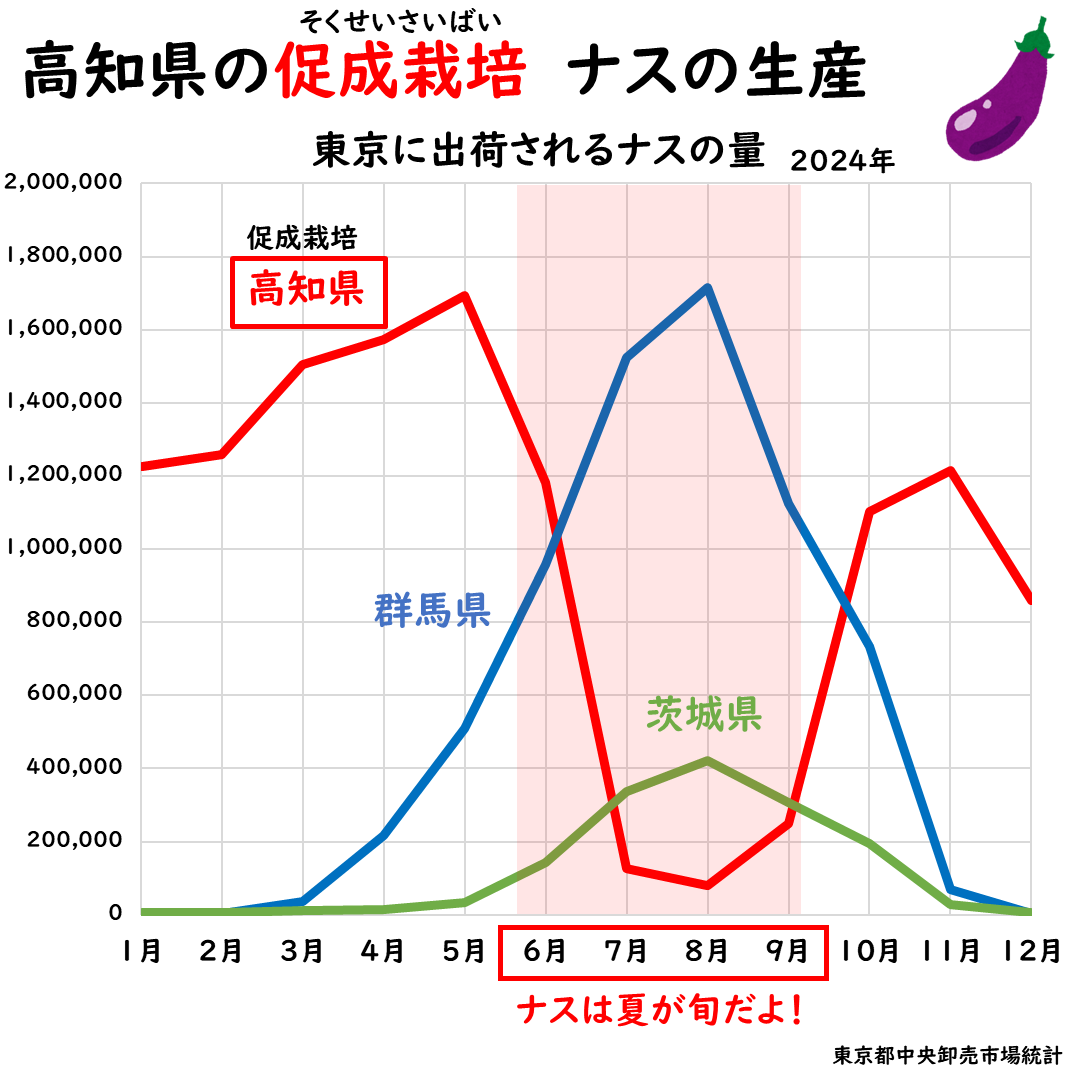

特に興味深いのが次のグラフ。

ナスって夏野菜だから

夏に収穫するのですけども,

全国出荷量1位の高知県は

夏にあまり出荷してないのです。

グラフは,

東京都に出荷している

ナスの量です。

群馬県や茨城県は,

旬の夏にたくさん出荷しています。

高知県では,

促成栽培(そくせいさいばい)という

栽培方法を多く活用しています。

ビニルハウス等を利用して

通常よりも早く収穫して出荷するのです。

ナスは夏が旬なので,

大体どの地域も夏にナスが採れます。

だから夏はどこでもナスがいっぱい。

でもグラフのように,

冬では夏野菜のナスは採れませんから

出荷量自体が少ないです。

そんな冬に,

もしナスをたくさん出荷できれば

希少価値出ますから

高い利益を出せます。

それができるのが,

わりと温暖な気候の高知県なのです。

気象庁HP:https://www.jma.go.jp/をもとにアスミラ作成

高知県の促成栽培では,

さすがにビニルハウスは使うけど,

わりと暖かい気候ゆえ

暖房費が節約できるようです。

ビニルハウスの維持費がかかっても

冬にナスを出荷して

高い利益が出せればOK!

こうして,

高知県の促成栽培のおかげで

私たちは夏でも冬でも

いつでもナスが

食べられるのです。

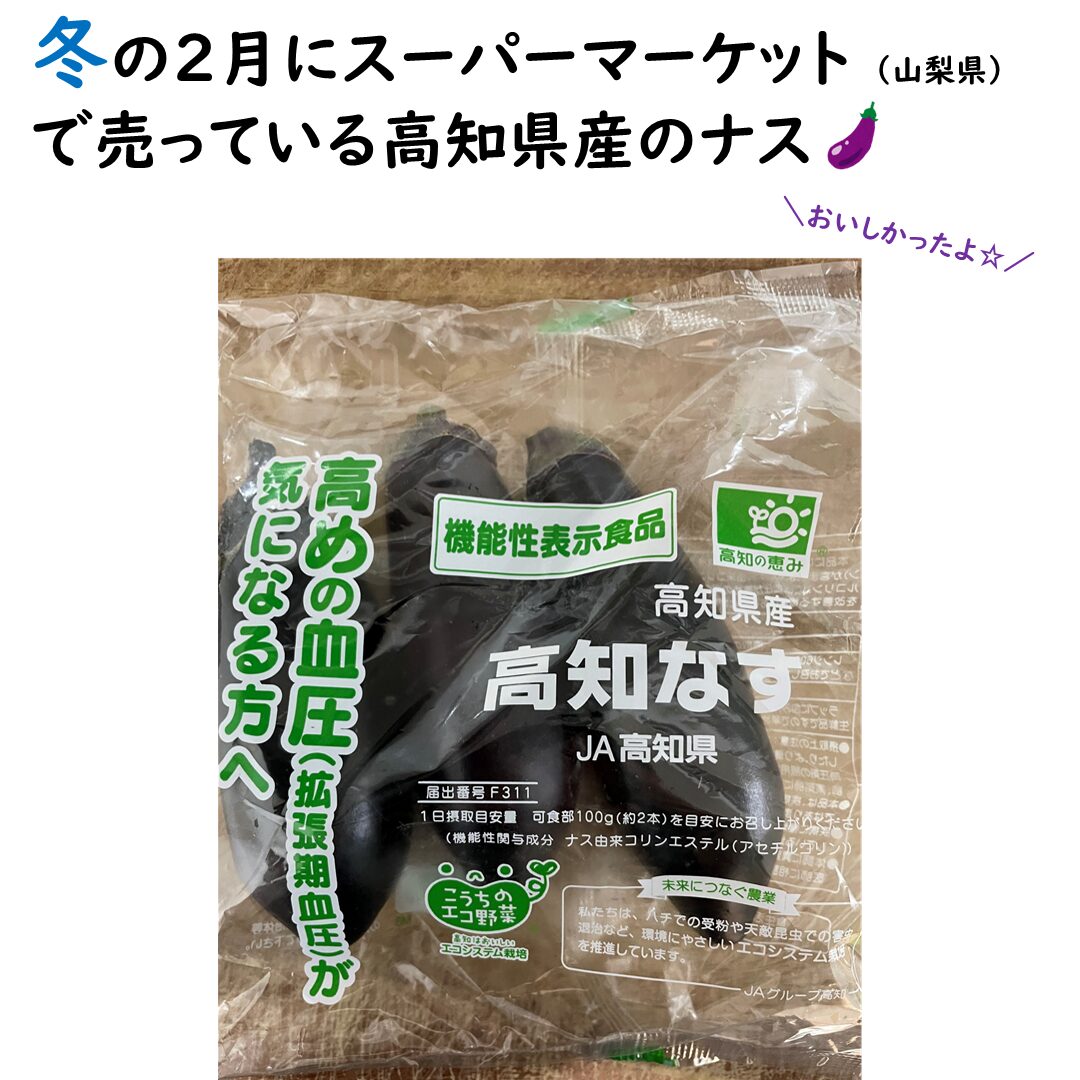

山梨県在住の私も

2月の冬にナスを買いました。

やっぱり高知県のナス☆

高知県,なかなかやりますね!

高めの血圧に効果があるらしい・・・

\ナスおいしかったよ☆/

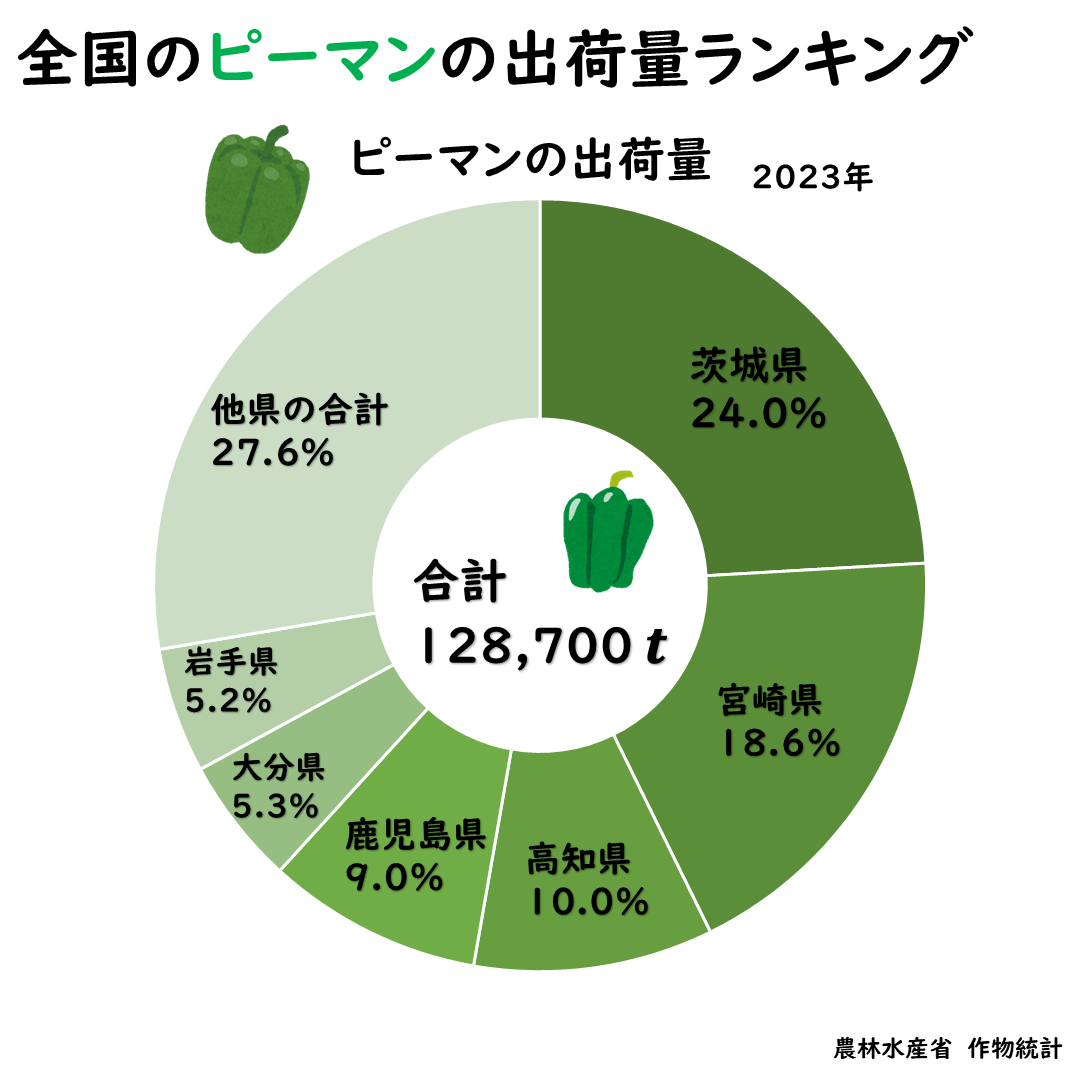

【促成栽培②】宮崎県のピーマン

テストでは,

高知県だけでなく,

宮崎県あたりも促成栽培として

よく出題されます。

宮崎県では,

きゅうり,ピーマン,ミニトマトなど。

夏野菜の生産量が多くて有名です。

今回はピーマンでグラフにしました。

農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/をもとにアスミラ作成

ピーマンの出荷量1位は

茨城県!

2位が宮崎県です。

3位には高知県がいますね。

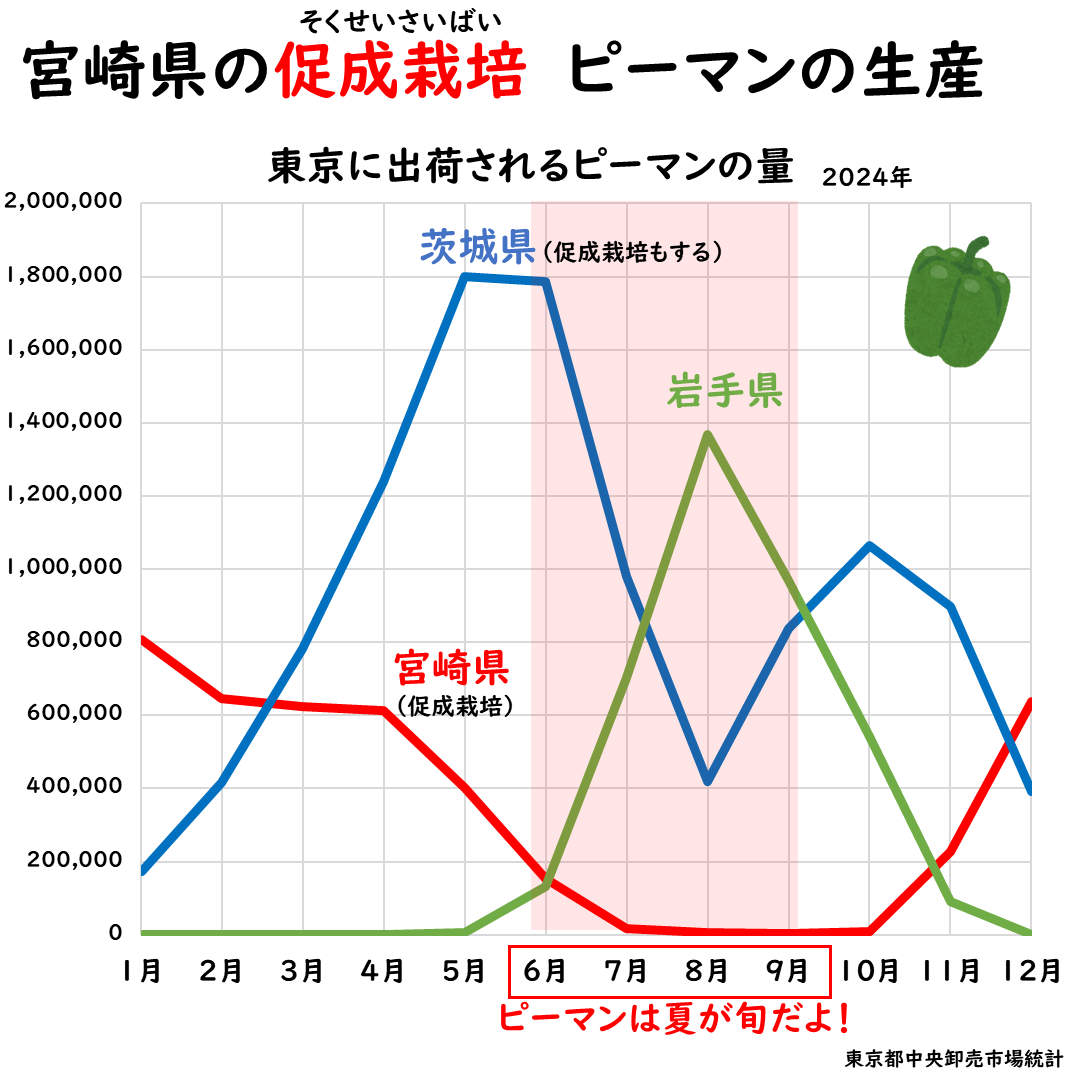

東京都への出荷量グラフも

見てみましょう。

宮崎県では

促成栽培をしているので,

夏野菜のピーマンを

夏には東京都には出荷してません。

全国1位の茨城県は

年中出荷していてさすがですね☆

もちろん,

茨城県でも促成栽培をしています。

岩手県は,旬の夏に

たくさんピーマンを出荷していますね。

【電照菊】沖縄県は夜も明るい☆

次に紹介するのは

菊の栽培です。

菊の花は,

お供えの花でよく登場します。

お葬式,仏壇,お墓など。

他にも,

菊は天皇家の家紋にも使われており,

縁起の良い花でもあります。

お正月飾りにも使われます。

菊の栽培は,

愛知県と沖縄県が有名です。

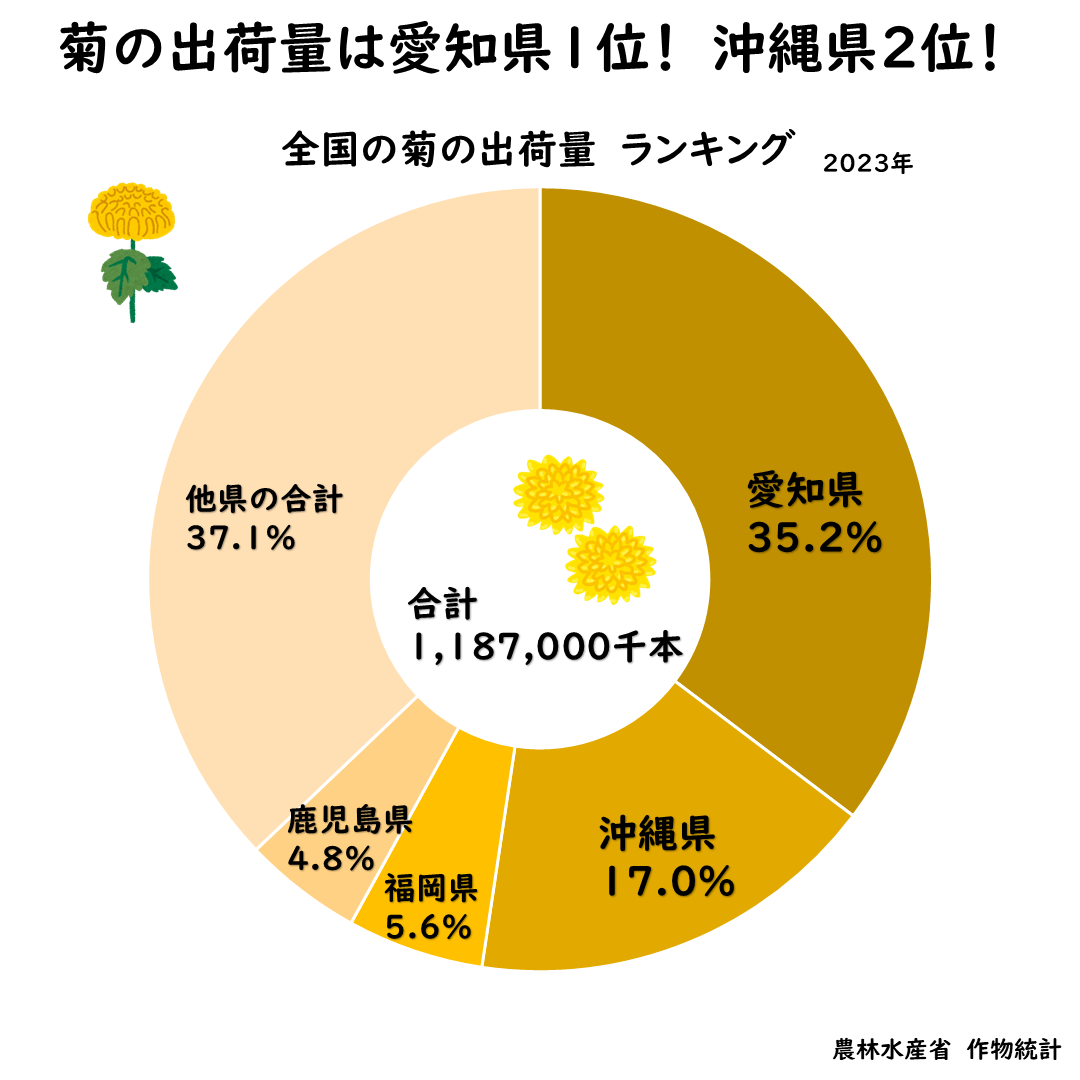

農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/をもとにアスミラ作成

菊の出荷で重要なのは,

その出荷時期にあります。

まず,春や秋のお彼岸がありますね。

春分の日,秋分の日の前後です。

お盆もありますね。

お盆は8月中旬頃ですね。

あとお正月!

菊が必要になる時期って

大体決まっています。

もちろん,

急なお葬式で使われることもあります。

問題は,

菊が一般的には秋に咲く花であること。

お盆だったり,

春や秋のお彼岸だったり。

菊は植物ですから,

人間の都合がいいように育って

花が咲いてくれるわけでは

ありません。

ところが・・・・

都合よく栽培できたりするのです!

それが菊に光を当てるというもの。

電照菊(でんしょうぎく)と呼ばれます。

画像は,沖縄県の菊の栽培の様子です。

夜にライトアップして

菊を明るく照らしています。

菊は日照時間が短くなってくると

開花するという性質があります。

そこで,夜も光を当て続けることで,

日照時間の短さをごまかして,

菊を勘違いさせるのです。

菊たち「まだ日照時間長いなぁ・・・」

そして

開花時期を遅らせて,

出荷時期に合わせる!

という手法を取っています。

通常の出荷時期より遅らせて

出荷するので

抑制栽培(よくせいさいばい)といいます。

画像では,

夜も光を当てて

出荷時期を遅く遅く

ずらしている最中です。

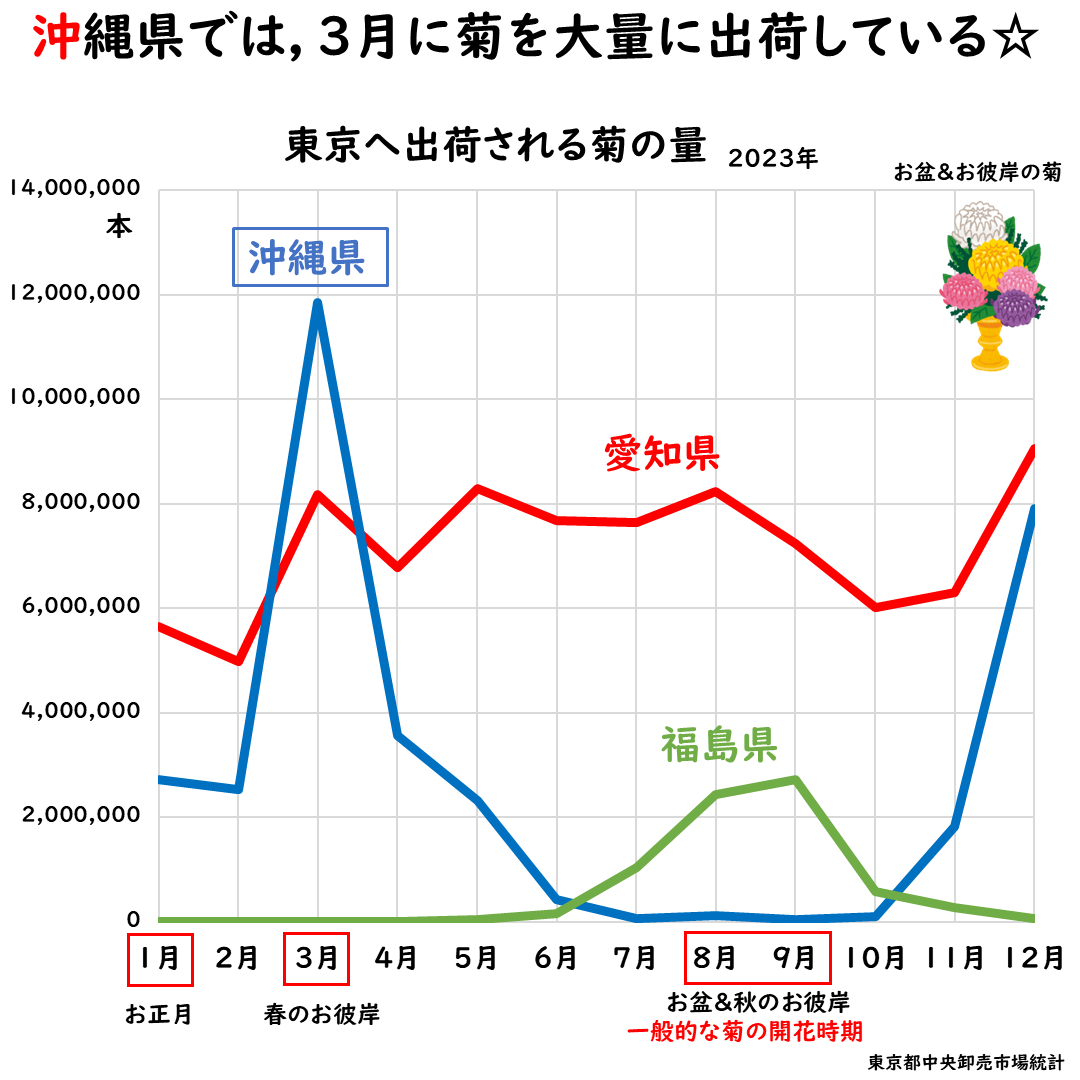

画像のグラフは,

東京都へ出荷される菊の量です。

愛知県は全国1位なだけに,

年中出荷していますね。

もちろん,電照菊での

抑制栽培もしています。

ビニルハウスも使っています。

福島県は,

一般的な菊の開花時期で

菊を出荷していますね。

沖縄県が興味深いことをしています。

お正月と3月の春のお彼岸に

一斉に菊の出荷をしています。

特に3月は,全国1位の愛知県よりも

たくさん出荷していますね!

電照菊の抑制栽培で

菊の開花時期を調整して,

春のお彼岸に合わせて

出荷しているのです。

気象庁HP:https://www.jma.go.jp/をもとにアスミラ作成

沖縄県の気候は亜熱帯です。

冬の時期でも沖縄県は暖かく,

ビニルハウスなしで

菊の栽培が可能です。

だから,

冬のお正月や

まだまだ寒い時期の3月に

菊をたくさん出荷できます。

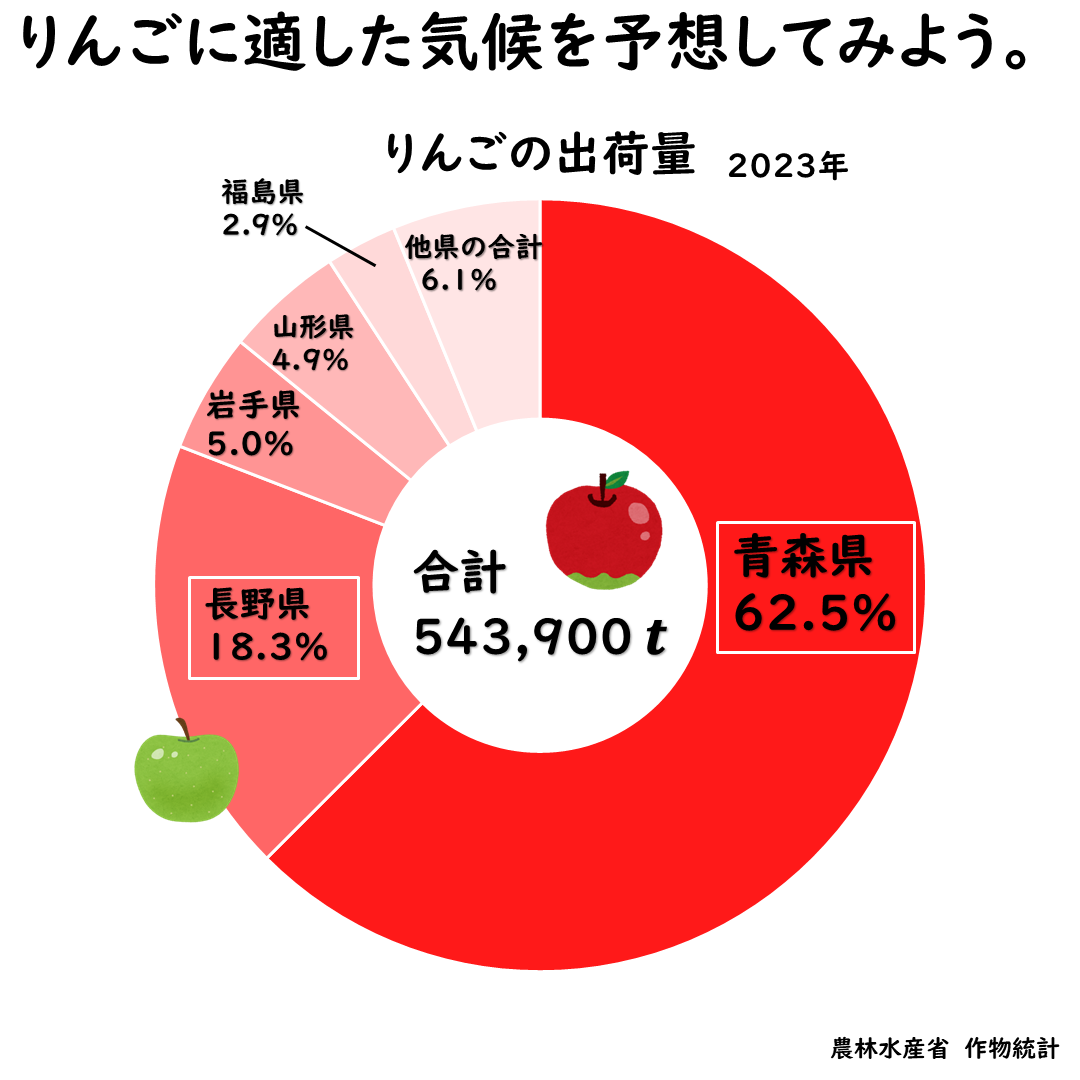

りんごに適した気候を考えよう。

次に紹介するのは,

りんご。

りんごの出荷量ランキング,

出荷量が多い地域の雨温図,

これらを使って,

りんごに適した気候を考えます。

まずは,

りんごの出荷量のグラフです。

1位はやっぱり青森県だよね。

農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/をもとにアスミラ作成

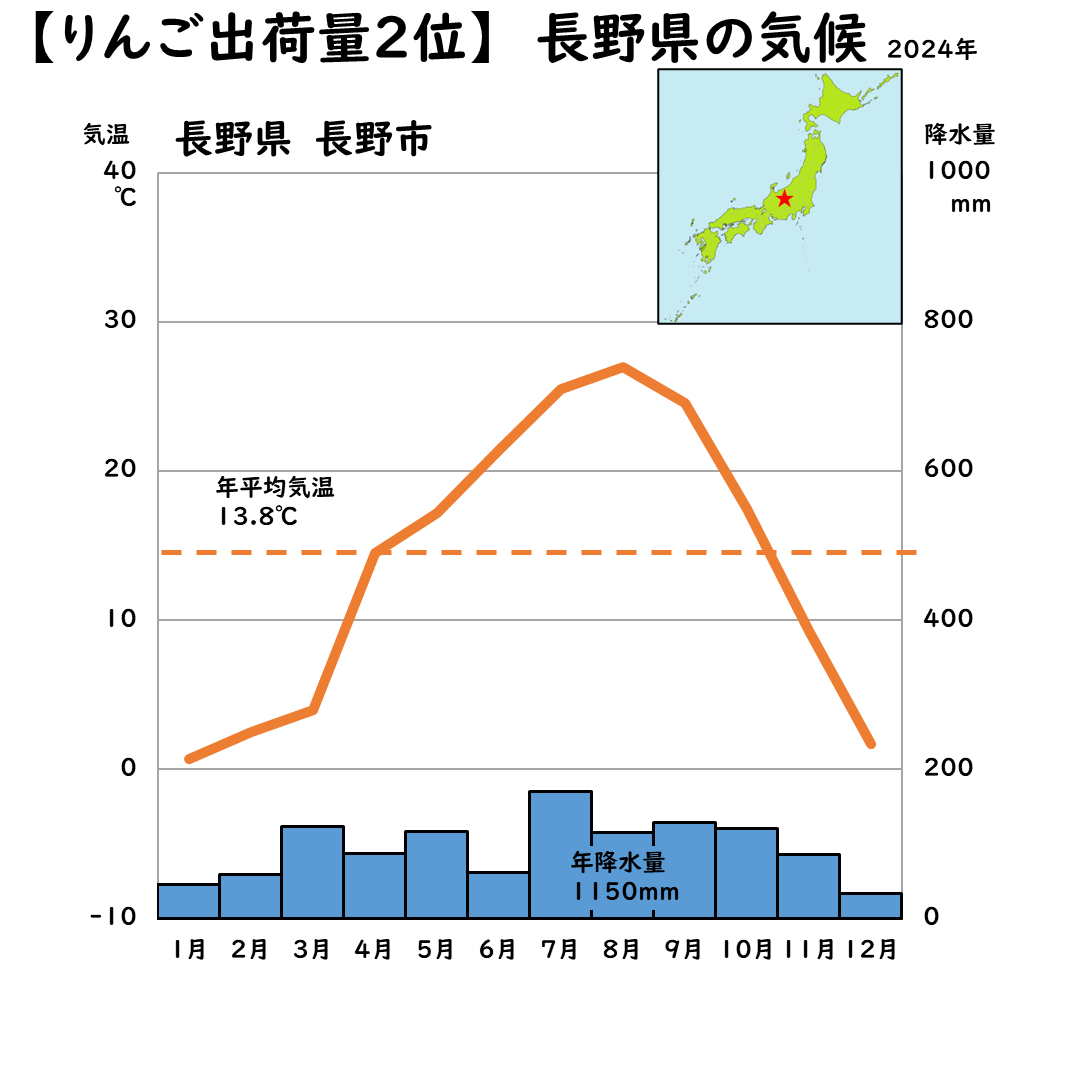

2位は長野県。

さすがは中央高地のフルーツ王国。

3位以降は東北地方が続きます。

ここで予想できるのは,

りんごって,

涼しい気候が向いているのかなと。

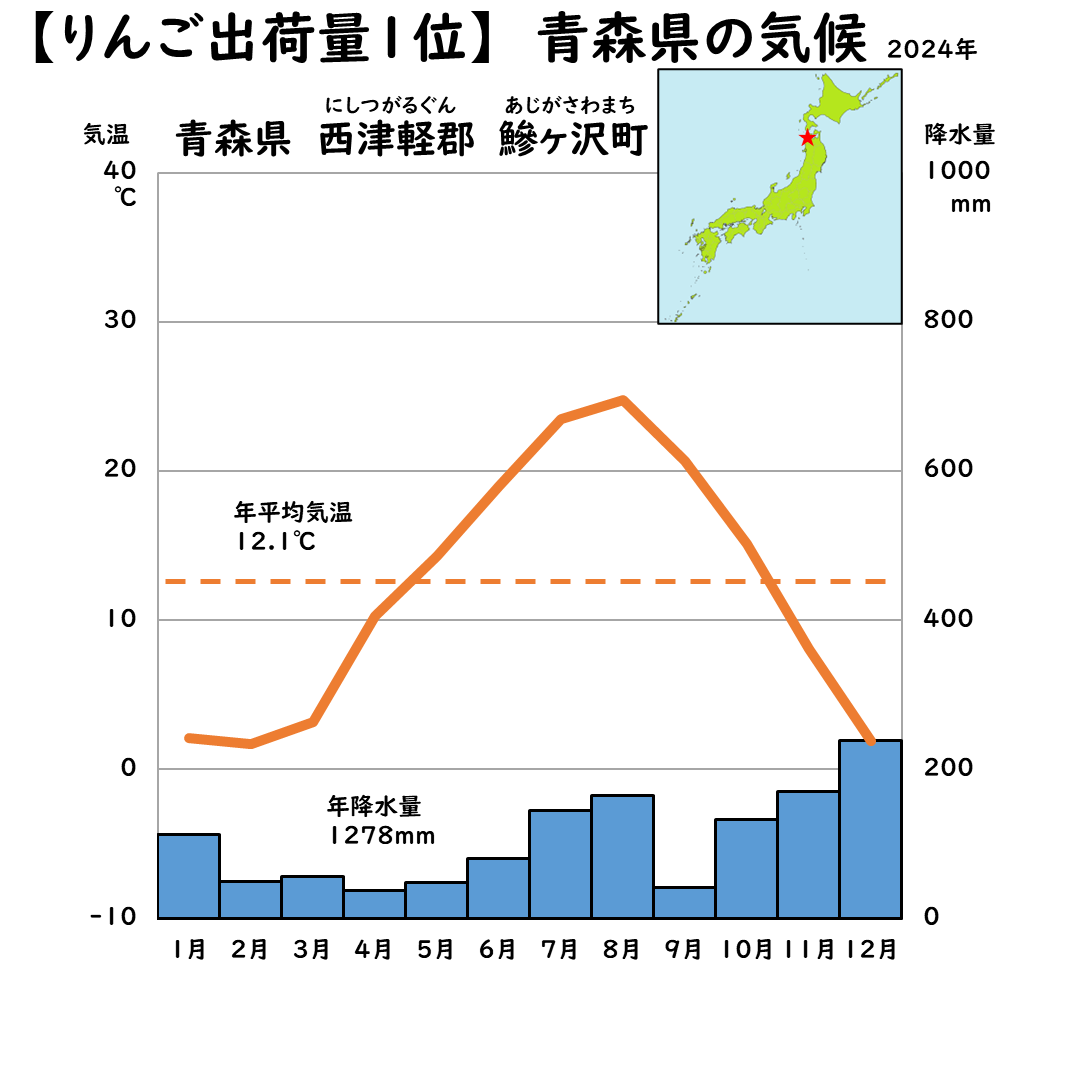

次は,1位の青森県と

2位の長野県の雨温図。

気象庁HP:https://www.jma.go.jp/をもとにアスミラ作成

次は2位の長野県の雨温図です。

共通点は何だろうか。

気象庁HP:https://www.jma.go.jp/をもとにアスミラ作成

やはり,青森県も長野県も

冷涼な気候です。

あと,降水量が少なめですね。

りんご出荷量の円グラフと

青森県と長野県の雨温図から

わかることとしては,

冷涼な気候で降水量が少ない地域が

りんごに適した気候といえそうです。

あとは,グラフからはわかりにくい

かもしれませんが,

寒暖差があることも

おいしいりんごの条件らしいですね。

何だかりんごを食べたくなってきた!☆

おわりに

本記事では,

日本の気候と農業の特集をしました。

みなさんのテスト対策に

役立つことを願っています。

コメントもお待ちしています。

当塾では,

お家でも勉強をがんばる生徒さんを

応援しています。

私といっしょに

成績アップを目指そう!

公式ラインから気軽にお声かけください。

キミの声を待っているぞい☆

コメントはこちらからどうぞ☆